Da qualche settimana il computer mi si accanisce contro con il singolare scherzo (se di scherzo si tratta) di consentirmi condividere gli articoli scritti su Ereticamente agli ‘amici’ ma non più ai ‘gruppi’. Ed io che di questa diavoleria sono stato avverso e rimango ignaro nulla comprendo del motivo né come risolverlo. Non mi consola, fra l’altro, vedere come neppure mio figlio prestatosi alla bisogna o i responsabili della rivista on-line, siano capaci di dare positiva risposta. La stessa rivista ha voluto denominare i miei pezzi ‘punte di freccia’, inconsapevole richiamo a reperti preistorici quali solo un primitivo di internet e dintorni può esserne artefice… Da tutto ciò ne consegue che uno dopo l’altro i miei interventi, considerati dall’autore stesso germogli di autentica saggezza, dono gratuito di una mente unica e irripetibile, vanno scemando in consensi, riducendosi la potenziale diffusione. Ed io, lo confesso, pur alieno dalle piccinerie e da mediocri vanità, me ne dolgo, anzi rosico assai…

Se ciò fosse e tanto mi bastasse, terrei per me – mormorio sommesso, digrignar di denti – questo smacco o offesa della tecnologia al libero erompere del pensiero e alla parola scritta, continuerei imperterrito, dritta la barra, sguardo assorto mano sicura oltre l’onda avversa e il sibilare del vento intento a strappare la vela. Eppure sorge in me il sospetto d’altro e di ciò mi faccio cauto tormento timido rossore diurno e notturno. Lo confesso – dovere d’ogni intellettuale porsi la domanda – temo, sì temo, che vi sia stanchezza un calo d’interesse e d’attenzione un montante malessere un sordo ribellismo contro un troppo smaccato essere io soggetto e oggetto dello scrivere, con commenti sul genere ‘quanto rompe’ o ‘la solita minestra’… ed io che mi sento carico di doni, petali di rose da sparger tutt’intorno, incenso e mirra, luminarie e stelle danzanti e caleidoscopio variegato, uso a parole e parole e ancora parole, mi chiedo a quale ingrato monacale silenzio mi conduce imprigiona avvilisce il destino malevolo?

Sollevarsi oltre la gabbia dell’isolamento e fare elogio di quel grido di rivolta, disperato e fiero, immenso e rosso, che è in fondo il senso di tanto mio dire. ‘Oceano di silenzio’, come cantava Franco Battiato. Dunque, approfittando di un ‘danno contingente e banale, ripercorrere le tappe che ci conducono a distinguere la caduta nell’annientamento di se medesimi da quell’inerpicarsi sulle vette ove, lontani dallo starnazzare del mondo, leviamo al cielo le braccia una bandiera e il canto. E di questo canto, armonia dello spirito inquieto e del corpo ansioso, dobbiamo trarne vanto perché esso, simile alla bella battaglia, secondo ad esempio il Corano, ‘è l’architettura del mondo, è il mondo stesso’ (in verità questa è la parola di Dio, ma per chi coltiva il nichilismo – e così la pensava il poeta Cecco Angiolieri e così la cantava Giorgio Gaber, i primi che mi giungono dalla memoria – tra dio e l’io solo una consonante vorrebbe imporre la differenza. Isolamento quale sconfitta; silenzio quale conquista. Mistica, forse.

(Che, poi, c’è l’isolamento e un isolamento solo a far tremare i polsi nel termine in sé. Villa Triste si chiama il luogo appartato ove, nel carcere di Regina Coeli, vi sono le celle appunto di isolamento. Vi ho trascorso un lungo periodo, tra la fine dell’anno 1969 e i primi mesi del ’70. Il letto con i piedi murati al pavimento al centro della cella un vaso in plastica e una brocca per l’acqua alle pareti mattonelle trasudanti umidità. Non gli occhiali non i fiammiferi non una lettera o un libro… Eppure, paradosso, sono stato ‘bene’. Cantavo e mi ripetevo testo e osservazioni critiche di libri letti e di quelli che non avrei mai scritto, contavo i quadrati ai quattro lati della cella ora in orizzontale ora in verticale. Solitudine da iniziati, grotta di cristallo a rifugio e prigione del mio illustre e fantasioso antenato la Tebaide nel proprio petto per colui che s’è posto oltre quel meridiano zero a confine tra il nichilismo e il suo travalicamento o il ficus Pippal nella radura della foresta e qui il principe Siddharta ebbe in dono le radici dell’esistenza e si trasformò nel Buddha).

Chiuso nell’armatura ferrigna il guerriero osserva il mondo attraverso la visiera dell’elmo, che nulla mostra e la mobilità dello sguardo e l’ira che s’accende e la fermezza che lo domina. Egli è altro, simile ad un’isola battuta dall’onda ricorrente che termina la corsa e l’impeto sulla spiaggia. Solo la lunga e pesante spada la mazza ferrata sibilante la scure affilata la lancia sottile lo scudo cesellato si protraggono, sono l’oltre il porto da cui egli si diparte e va incontro al destino e alla realtà, la sfida si batte nulla conta la vittoria o la disfatta e torna poi taciturno, di nuovo immoto ed estraneo. Cosa egli cela in sé non è dato sapere. Il poeta del XV secolo Luigi Pulci, nel Morgante (poema epico gioioso ed ironico), traduce questa domanda inevasa quando scrive ‘Ed alzò la visiera dello elmetto/ Per dimostrar che non avea paura’.

Di questa solitudine, coscienza d’essere altro e ad altro compito designato, ci ha dato esempio la xilografia di Albrecht Duerer, anno 1513, il quale intendeva – pontificano i critici – probabilmente mostrare la fine del mondo medievale, della cavalleria. L’aspetto bruto e roccioso del cavaliere sarebbe un esplicito indizio così il suo volgere le spalle alla città fonte di luce. Insomma come era negli intenti del Cervantes con il suo Don Chisciotte, ironia e miseria dell’hidalgo spagnolo. Il tempo, si sa, le circostanze il sentimento in sé la mano conoscono, però, altro intendimento e ne trasformano le opere rendendole secondo i dettami della mente e del cuore… Si legga, si rilegga Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo di Jean Cau, uscito in Francia nel 1977 e in Italia due anni dopo. Un libro che non poteva mancare nella serie atta alla formazione del giovane – e meno giovane – militante (che bella definizione massacrata dall’irrompere dell’infezione democratica!). Scrive fra le prime pagine: ‘La conoscete l’impressione di solitudine infinita che dà l’eroe? E’ il primo uomo nella foresta primitiva. E’ l’ultimo uomo dopo il combattimento dove tutto è perduto…’. E continua con il paragone della pantera, ’belva in caccia che s’insinua fra l’erba alta’ – riportando l’anagrafe al Kipling de Il libro della jungla e, soprattutto, a Emilio Salgari e ai suoi eroi semplici diretti prevedibili di quella letteratura nazional-popolare prima poi in camicia nera e ancora per qualche decennio dopo. Tutti eroi, da Sandokan al Corsaro Nero, marchiati a fuoco dalla solitudine – e non poteva essere diversamente…

Perché non è sufficiente stare in mezzo agli altri – sovente sono di disturbo di distrazione e la compagnia un reiterato insopportabile tormentone – e, a volte, neppure la presenza di amici e persone care ci libera dal senso di appartenere ad una razza aliena (non alienata, ci si augura). Allora rimane l’amicizia, quella figlia del pericolo… in questo anniversario della Grande Guerra, la trincea, scuola di cameratismo e gli eventi successivi il 1918, Fiume e lo squadrismo, ne sono significativa testimonianza. (Robert Brasillach e il culto dell’amicizia, di cui rende voce fin alle soglie del plotone d’esecuzione; le ultime pagine di Gilles di Drieu la Rochelle, mentre il protagonista va clandestino a combattere e morire nella Spagna della guerra civile, sono altrettanti inni alla solidarietà – altro che pentiti e dissociati di bande estreme, figli e nipoti dell’8 settembre e del partigiano vile e assassino).

Non dunque della solitudine, che genera in sé orizzonti impensati, crea sinergie lontane, conosce la via più breve per determinare vicinanze e similitudini –‘Da quale stella siamo caduti in terra per ritrovarci?’, così Nietzsche, sotto il porticato di San Pietro, si rivolse a Lou Salomé al loro primo incontro -, ma solo un truce mediocre isolamento, il disfacimento del vivere nella e per la comunità, sangue e terra, ottenendo osceno compenso la massificazione urbana e di questo oggi si parla ci si lagna si discetta si soffoca si muore. Erich Fromm, ebreo psicanalista, ebbe notorietà con il suo saggio Fuga dalla libertà (pubblicato negli Stati Uniti nel 1941, ove si era rifugiato fuggendo dalla Germania fin dal 1934). Un lungo viaggio dalla società organica del Medio Evo all’età moderna, con l’irrompere delle libertà e dei suoi guasti collaterali, il conflitto con il bisogno di appartenenza – totalitarismo e conformismo. Le idee protestanti, che modificano l’idea secolare del tempo per renderla atti ad accumulare denaro, dove il successo è provvidenza divina il fallimento segno inesorabile di dannazione (già Max Weber aveva rilevato lo stretto rapporto, causa ed effetto, tra l’etica del calvinismo e la nascita del capitalismo).

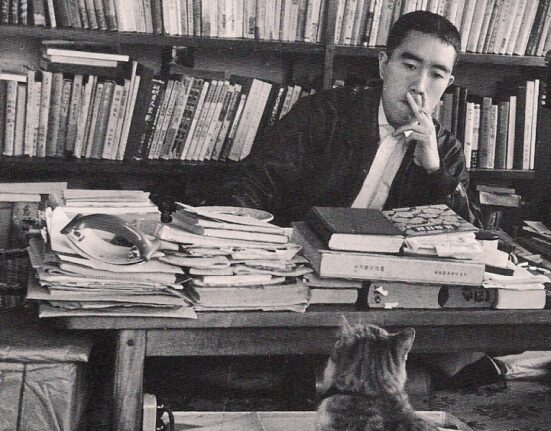

Cesare Pavese, 23 novembre ’45: ‘E allora noi vili – che amavamo la sera – bisbigliante, le case, – i sentieri sul fiume, – le luci rosse e sporche – di quei luoghi, il dolore – addolcito e taciuto – noi strappammo le mani – dalla viva catena – e tacemmo, ma il cuore – ci sussultò di sangue, – e non fu più dolcezza, – non fu più abbandonarsi – al sentiero sul fiume – non più servi, sapemmo – di essere soli e vivi’. Di sicuro scoprimmo che eravamo avvinti a nuove catene di annientamento del nostro essere; dubito che ci ritrovammo vivi… E, comunque, fu fregatura di cui, a tratti, ci rendiamo conto, raramente ci ribelliamo, in generale ‘indecenti e servili’ ce ne rendiamo complici.

E tutto questo ‘blaterare’, si chiederà qualcuno fermo alle premesse di quanto qui ho scritto, per un fastidio un limite determinato dai meccanismi perversi di una tecnica ostica e inaccessibile (ecco all’orizzonte le nuvolette di fumo ergersi da uno sperone di roccia oltre la foresta e il canyon minaccioso… e nella sediola del cinema Cristallo si fremeva in attesa di cavalli al galoppo e lance e sciabole archi e revolver l’un contro gli altri armati). Oh Mago, Mago, sei tu il Mago che incantava i serpenti per rendere le future generazioni più felici e traeva pozioni guerresche e filtri d’amore? Non ti riconosco più… Dovrò ritrarmi sdegnoso, senza idee e dei, nella ‘torre del nostro orgoglio e della nostra disperazione, sfidare la sorte, amare il destino di vanesio parolaio, e riconoscere come ‘l’oggi appartiene alla plebe’? No, critico severo che attendi al mio cedimento, che ti nutri di ossa spolpate e carne putrescente. Ho buona compagnia, io, e Stirner e Nietzsche e Cyrano e Don Chisciotte, simile a Platone – amo in lui il poeta più che il filosofo – coltivo immagini ardite e trascrivo l’arcano dire di Martin Heidegger, ultimo sciamano, poi qualche camerata della ‘vecchia guardia’ bastoni e barricate e giovani che sanno ancora essere fra coloro che dicono ‘No!’, giovani donne a cui va ancora il mio sguardo da sognare da amare, una buona carbonara fumante e con tanto pecorino…

E il silenzio di notti insonni in cui le stelle mi fanno compagnia mentre, contrabbandiere delle parole degli altri, le trasformo in imperi di carta.