La verità, sia in senso astratto o comunque la verità come tentativo di sapere qual è l’origine del mondo, è il problema che attanaglia la filosofia sin dal suo sorgere.

La verità è, inoltre, la massima aspirazione dell’uomo. Agostino (Soliloqui II), seguendo Socrate, scriveva che probabile est ut intellegentia efficiat beatum, “è probabile che la sapienza renda felice”.

I poeti greci arcaici parlavano della “verità”, in greco alētheia, come un fatto: essa coincide con ciò che esiste. Il “vero” quindi era agli inizi ciò che è, ciò che accade. Come hanno dimostrato gli studi di Snell, il pensiero greco arcaico era concreto, per esempio non vi era un termine per indicare il corpo intero ma solo le sue membra. La parola sōma significava solo “cadavere”. Non vi era ancora una concezione unitaria, quindi astratta, né del corpo né dell’anima: il mondo spirituale era diviso tra due organi, thumos, che provoca le emozioni, e noos, la sede delle immagini[1]. La parola psychē indicava qualcosa che si separava dal corpo dopo la morte[2], tra le varie ipotesi Bickel pensò che in Omero si trattasse dello “spirito vitale”[3]. Pertanto si spiegano certi usi omerici. Odissea III, 254: Nestore rispose a Telemaco “tutta la verità ti dirò”, alēthea pant’agoreusō, intendendo come sempre in Omero non qualcosa di teorico ma i fatti concreti come si svolsero effettivamente.

Per questo i filosofi naturalisti, nel cercare il principio materiale e causale del mondo, cercavano la verità. Non solo, ma Anassagora parlava del Nous in termini reali e causali: “… quante cose hanno anima, sia le maggiori che le minori, tutte domina il Nous … e tutte le cose formantisi per composizione e quelle formantisi per separazione e quelle dividentesi, tutte il Nous riconobbe, e quali stavano per essere e quali erano che ora non sono, e quante ora sono e quali saranno, tutte dispose il Nous …” (fr. B 12). Il Nous è principio intelligente, quindi è per questo collegato alla verità, intesa allora in senso molto concreto. Non dimentichiamo che, per l’insegnamento orale di Platone, il nous rappresenta un modo di essere dell’Uno: l’unità dell’anima intellettiva è in effetti la condizione di tutta quanta la conoscenza superiore[4], quindi della verità.

Solo in seguito la verità diviene astratta. La verità assumerà questo abito in Platone e in Aristotele. C’è un celebre passo di Platone (Repubblica 507B-509C) in cui oramai il filosofo ragiona in termini teoretici e ideali: “… ciò che illumina di verità le cose conosciute e dà all’anima la facoltà di conoscerle, di’ che è l’Idea del Bene. Essa è dunque principio di conoscenza e di verità”.

La distinzione tra le due verità (cose e verità astratta) è ancora presente in Tommaso d’Aquino. Tommaso d’Aquino (Summa contra Gentiles I, cap. 1): “Anche Aristotele del resto conclude che la Filosofia è la conoscenza della verità: non di una verità qualsiasi, ma di quella che è origine di ogni verità, ossia quella che riguarda il primo principio dell’essere per tutte le cose; cosicché la sua verità è il principio di ogni verità, poiché le cose stanno alla verità esattamente come stanno all’essere”.

E l’essere è Dio. Per questo Giovanni 8, 32 afferma che “la verità vi farà liberi”, ē alētheia eleutherōsei umas. Ma chi possiede la verità divina possiede anche la seconda, quella delle cose. Non per nulla nella Lettera a Diogneto, scritto non canonico degli inizi del cristianesimo, si dice che i cristiani non sono del mondo ma tutto il mondo appartiene loro. Certamente chi possiede Dio, possiede anche le opere della creazione di Dio.

I filosofi moderni parlano del concetto di Garanzia, che sta a fondamento della ricerca della verità. Invece nel mondo greco ciò che fonda non aveva questo potere di autogarantirsi e di garantire, ma la ricerca era dettata dal limite, dalla moderazione. Natoli sostiene che questo diverso atteggiamento sia dovuto a una incapacità greca di elaborare con pienezza il concetto di garanzia poiché i greci non si sono posti radicalmente il tema della verità[5].

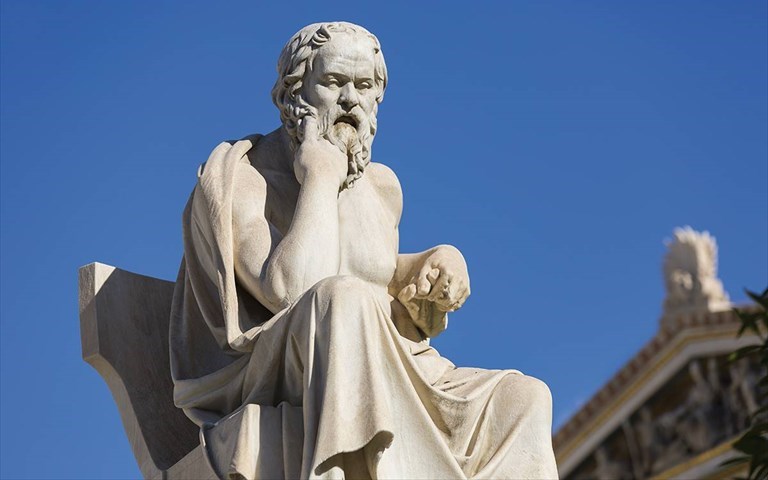

Lo spirito greco è uno spirito libero. Platone e Aristotele non hanno la verità autogarantita ma cercano di scoprirla. Platone (Gorgia 506 A): “Io dunque seguiterò a esporre il mio punto di vista; ma se a qualcuno di voi sembra che io conceda a me stesso quel che non è, deve interrompermi e confutarmi. Oh sì, perché quel che dico non lo dico perché già so, ma io cerco, e cerco insieme a voi, egōge eidōs legō an legō, alla zetō koinēi meth’umōn, per cui se il contraddittore sembrerà dire cosa giusta, sarò il primo ad essere d’accordo con lui. Certo, ho così parlato nel caso vi sembri che il discorso debba trovare una sua conclusione, ma se non volete lasciamo stare e andiamocene”. Questa concezione è presente anche nello stile letterario dei Dialoghi di Platone. Pensiamo al Gorgia: Gorgia è l’antitesi di Socrate, ma Platone concretizza la ricerca del Dialogo non nella dialettica tra Socrate e Gorgia ma tra Socrate e i due allievi, come a dire che la verità è libera, può essere detta da tutti o negata dai più autorevoli.

Socrate adottava il metodo maieutico per risvegliare negli interlocutori la voce della coscienza, invece Platone se ne serviva per far emergere le verità razionali, che sono opposte a quelle dei sensi. Il metodo maieutico stesso si presta a una interpretazione non dogmatica della verità. Se nel Menone lo schiavo riesce a dire delle verità geometriche, però il fulcro della scoperta sta nell’uomo, nel soggetto.

Wittgenstein in una lezione dell’anno accademico 1931-1932 diceva che oggi la verità è intesa in tre accezioni:

- Coerenza: in una corte di giustizia le deposizioni sono sovente accolte come vere se sono coerenti con la parte rimanente dei fatti, anche se non può essere possibile verificarle;

- Pragmatismo: l’ipotesi che ci siano gli elettroni è assunta come vera in quanto ci si può lavorare come se fosse valida;

- Strumento di misura[6].

Anche se Wittgenstein non la menzionò, esiste anche una quarta, la teoria della corrispondenza, per la quale una cosa è vera in quanto aderente a una cosa o a un fatto. È la logica binaria della matematica: il numero 2 equivale a due pietre. La matematica “ha a che fare con ipotesi e … ragiona su queste per mezzo di diagrammi. Esaminata la natura di tali ipotesi e di tali diagrammi, si troverà che è necessario un sistema di oggetti che siano tutti uguali, benché distinguibili l’uno dall’altro, e che tra questi ci sia un regolare sistema di relazioni”[7].

Spesso si associa la verità alla parola. È stata la parola a dare origine alla filosofia. Nella logica aristotelica compare la copula come entità astratta: “Socrate è buono”, dove il verbo essere pone una relazione tra Socrate e l’idea di bontà. Nella cultura orale, quella precedente Platone e Aristotele, i predicati sono sempre agenti e mai esistenti (Havelock). Di conseguenza il verbo “essere” nel greco arcaico non è mai astratto, ma ha una funzione materiale, locativa o esistenziale. Quando Omero vuole fare una relazione tra due termini non usa il verbo “essere” ma semplicemente accosta i due termini. Zhok sostiene che la scrittura alfabetica del greco ha determinato la formazione di una idea insiemistica: le parole non sono più indicazioni (come in cinese) ma un insieme distinto di segni (significanti) e di significati; questa distinzione insiemistica ha determinato la nascita del pensiero astratto, quindi ha dato come esito in Aristotele anche la nascita della copula astratta[8].

I concetti dipendono dalla parola in maniera strettissima. “Ogni analisi logica del concetto sembra in definitiva condurre ad un punto nel quale la considerazione dei concetti si converte in quella delle parole e dei nomi … Il contenuto del concetto si risolve nel contenuto e nella funzione della parola. Così per esso la verità stessa diviene una determinazione non tanto logica, quanto invece linguistica: veritas in dicto, non in re consistit … Un pensiero assolutamente ‘puro’, un pensiero senza parole non conoscerebbe la contrapposizione di vero e falso che si produce solo nel parlare e mediante il parlare”[9].

Ma il linguaggio filosofico, nato astratto con i filosofi ateniesi, non rimane tale. “Il linguaggio della filosofia è ineffettuale non quando non attinge a una (impossibile) perfezione, ma quando si dimostra inservibile a fare chiarezza sulla estrinseca aporeticità del nostro esserci, quando fallisce non nel guarirla, ma nel descriverla adeguatamente … La vita dei puri concetti è abios, non è vita, non solo perché essi sono in sé rappresentazioni astratte, ma perché non consentono di fare. È sul poter-fare che il concetto si misura. Il valore prassico del sapere, che è proprio della scienza ‘leonardesca’, dovrebbe, allora, informare di sé ogni linguaggio dotato di senso”[10].

Non solo, ma per Heidegger la parola è il luogo in cui l’essere si manifesta, pur restando completamente altro dalle cose. Tutte le culture antiche attribuiscono un profondo valore alla parola come rivelazione. Il greco logos deriva dal verbo legō, “raccolgo”. Ma più significative sono le etimologie nelle altre lingue, dove appare un nesso tra parola, sacro e verità. Il sanscrito vāc e il latino vox hanno una radice indoeuropea collegata all’emissione di voce ma con forza sacrale e giuridica. In egiziano antico abbiamo medw, collegata etimologicamente al bastone ed espressa con il geroglifico del bastone: serve come guida veritiera nella vita. L’ebraico dabar indica di per sé anche la cosa e forse deriva da debir, “luogo santissimo del tempio”.

Per la cultura indiana la Parola è la prima manifestazione dell’Assoluto. Nel Ṛg-Veda (X, 125, 7) la Parola dice: “Sono io che genero il padre alla sommità del mondo”, ahaṃ suve pitaram asya mūrdhan. L’Assoluto, che sta prima di ogni divinità, è detto in sanscrito Brahman, che significava anche “formula da recitare”. Il dio supremo del mazdeismo, antica religione iranica, è Ahura Mazda, che evoca l’idea di Colui che crea la vita mediante il pensiero e la parola (questi due concetti sono espressi entrambi dal titolo avestico Mazda, che ha la stessa radice delle parole sanscrite manas, “mente”, e mantra, “formula da dire”). Il Tao è espresso da un ideogramma cinese che significa altresì “parola”. Il Fato deriva dal verbo latino for, “dico”.

Dall’Ottocento tornarono in auge le discipline filologiche, come la critica testuale, l’esegesi, la noematica, e le discipline ausiliarie, come la paleografia. Pensiamo anche alla critica letteraria, alla critica retorica, alla critica storica, e così via. La parola dei testi viene sviscerata nei suoi elementi costitutivi alla ricerca di una verità che tuttavia è andata perduta, anche se gli studiosi non vogliono ammetterlo. La storia è un vuoto e i testi entro la storia (filologia) galleggiano sul vuoto, quindi si tenta di colmarlo in maniera sempre più sofisticata. Dal Novecento si sono intensificati gli studi su Esdra e Neemia, che per il testo masoretico sono un unico libro (è stata la tradizione latina a dividerlo in due), contando anche sull’apporto degli studi sul mondo persiano, ma che resta ancora in gran parte sconosciuto. Esdra è un insieme di problemi che vanta una letteratura ricchissima, che tuttavia non può rivolvere granché. Innanzitutto Esdra è scritto in ebraico e in aramaico, e non sappiamo perché ma non possiamo nemmeno tentare una traduzione vera e propria perché non cogliamo le sfumature tra le parti in lingue diverse che doveva cogliere il lettore di allora. Poi pensiamo alle discussioni, estremamente astruse, sull’editto di Ciro, che compare nel libro in due versioni, una ebraica e una aramaica. La ricostruzione del tempio avviene sotto Dario, ma esistono tre Dario: quale dei tre? Inoltre le due liste sugli ebrei che ritornarono dall’esilio nella Terra Santa: quale è la prima? C’è in merito una lunga discussione sulle varianti tra le due liste. Abbiamo una ampia letteratura su chi fosse realmente Esdra. E così via.

Sempre dall’Ottocento ha cominciato a costituirsi la linguistica scientifica, anche quella storica (glottologia). Pure in questo caso non sappiamo chi ha fatto le parole né per quale ragione, pertanto la vastissima letteratura strutturale e etimologica cerca di colmare un vuoto incolmabile.

Nel pensiero ebraico la Cabala interpreta in diversi modi la Torah (i primi cinque libri della Bibbia) per cercare di capire il discorso divino che si manifesta nelle parole sacre. La parola aramaica tagin indica dei segni che si mettevano sulle lettere ebraiche per abbellirle, sono delle aste verticali che non fanno parte dell’alfabeto ebraico. Sono corone decorative. Fanno parte della Mesorah, cioè l’insieme delle tradizioni ebraiche sulla lettura della Torah. In passato ci doveva essere un libro apposito sulla interpretazione di questi segni particolari, il Sefer haTagin. Gli ebrei hanno scritto mari di parole per cercarne il senso, tra cui i cabalisti, per i quali i tagin, in unione alle lettere ebraiche, nascondono significati esoterici che Dio rivela a pochi eletti.

NOTE

[1] B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino 1971.

[2] E. Rohde, Psiche. Culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci, 2 voll., Roma-Bari 1970.

[3] E. Bickel, Homerischer Seelenglaube, Geschichtiche Grundzüge menschlicher Seelenvorstellung, Berlin 1925.

[4] M.-D. Richard, L’insegnamento orale di Platone, Milano 2008.

[5] S. Natoli, Soggetto e fondamento, Padova 1979.

[6] L. Wittgenstein, Lezioni 1930-1932, Milano 1995.

[7] C. S. Peirce, Sulla logica della quantità, in Pragmatismo e grafi esistenziali, Milano 2003, pp. 87-106.

[8] A. Zhok, Fenomenologia e genealogia della verità, Milano 1998.

[9] E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. 1, Milano 2015.

[10] M. Cacciari, Labirinto filosofico, Milano 2014.

Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Studia da anni le lingue e le letterature semitiche. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha dato alle stampe 27 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane. Ha pubblicato anche diversi articoli.