“L’ultimo pittore rimasto nel mondo”

Giuseppe Ungaretti

Cercheremo di varcare il confine del ’45 inseguendo tracce di cultura della riva destra assai poco evidenti lungo il sentiero impervio di oltre settant’ anni di sacrificio delle arti nel bosco di cappuccetto rosso. Non potremo accendere il fuoco, bere e cantare attorno alla sua fiamma scoppiettante, ma accendere una torcia da campo per trovare orme dei lupi tra le siepi, salendo su per la montagna col fiato strozzato, draghi di vapore dalle nari fino al pertugio incustodito dalle ombre rubre. Mi torna alla mente un film del mio anno di nascita “ Il cammino della speranza” dell’eretico Pietro Germi, quei minatori di Favara senza più lavoro partono per la Francia in cerca di speranza, certezze non ne hanno, solo pochi passeranno il confine dopo infiniti travagli. Noi siamo noi, non cercheremo la pietas dei doganieri, non serve in questo caso, né ci volgeremo a riguardare indietro la nostra montagna di Rushmore ben più ricca di quelle quattro teste. Sgombriamo il campo da equivoci: c’è un’arte degli irriducibili ghigliottinata o soffocata sotto i lenzuoli rossi, ce n’è una di riciclo legata all’apostasia pur di imbandire la tavola, ce n’è un’altra più diafana per noi nei suoi contorni, silente, fiera, assai promettente per la nostra ricerca d’ orme.

Possiamo affermare, con reità confessa, che una cultura la destra italiana non l’ha più promossa in questi decenni oppure, realisticamente, cogliere le rose nere d’Halfeti nella distesa di papaveri rossi. La destra politica è rimasta chiusa nel secondo termine del motto “ pensiero e azione”, questione di sopravvivenza, ma non vuol dire che virtù e valori non abbiano trovato altri teodofori fuori dallo stazzo, evoluzione del pensiero, sfuggita alla rara analisi dei nostri cenacoli.

Diceva Giorgio Gaber:” qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche”, aggiungiamo anche l’architettura (la prima delle arti), la scienza fino giù alle canzonette d’autore che “sono solo canzonette” come cantava Edoardo Bennato.

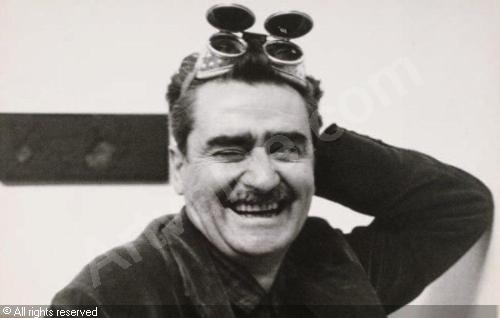

La coerenza, costi quel che costi, fu la testimonianza del ribelle Alberto Burri nel campo di prigionia di Hereford ( Texas) dove nasce, tra le baracche di legno ruvido, il suo secondo vagito professionale: l’arte, forse per ammazzare il tempo da prigioniero. Si sgranocchiavano locuste come il Battista, persino un serpente, leggendo Pound, Nietzsche e Schopenauer, senza piegarsi all’infamia di collaborare con gli americani al campo: “Certo, io non tradivo. Tutti quelli che allora collaboravano, secondo il regolamento militare, sarebbero dovuti andare sotto processo al loro rientro in Italia. Invece questo non è successo, anzi avrebbero voluto processare gli altri. Che cosa vergognosa: tutti i prigionieri al loro rientro venivano interrogati da una commissione, e a me chiesero: ‘perché lei non ha firmato? Meglio i buchi nello stomaco, stringere d’un’asola i calzoni, questione etica in tempi di dissociazione/delazione modalità molto italica di pararsi il culo. Furono i suoi sgherri a stelle e strisce a catalogare A. Burri tra gli “irriducibili fascisti” dopo il suo rifiuto di firmare una dichiarazione precotta di collaborazione.

Cosi farà 18 mesi dentro quel Fascist’s criminal camp insieme a Giuseppe Berto (altra traccia), al giornalista Gaetano Tumiati ( poi convertitosi al P.C.I.), al regista e sceneggiatore Giorgio Serafini ( documentari: Le mura di sabbia, 1990 e Texas ‘46. 2002) lo scrittore Adrianno Angerilli ( Hereford, Texas, onore e filo spinato, 1943-1946.Il campo controcorrente dei prigionieri italiani negli Stati Uniti, 2009) più un gruppetto di futuri militanti del M.S.I. tra cui Beppe Nicolai.

Fu in quel campo, dopo il sequestro della sua valigetta da medico, che avvenne la folgorazione per la pittura, disegni, acquerelli, tempere da autodidatta apprezzate da capitan Gandini, come quel Texas del ’44 che qui riportiamo.

La sua prima prova di pittore fu un interno andato purtroppo perduto, ne seguirono altre con febbrile lena di sperimentare la nuova via. Texas è una vista dal campo sulla prateria deserta, un casolare con un mulino eolico per pompare acqua, lo steccato malmesso,spogli i due alberi,un ruscello scorre verso l’orizzonte piatto increspato dal fumo d’una locomotiva che fischia laggiù e passa. Ci cogliamo un richiamo metafisico: il silenzio assordante, l’assenza umana, il treno sullo sfondo unica traccia del tempo, melanconia nella ricerca di vita oltre il filo spinato.

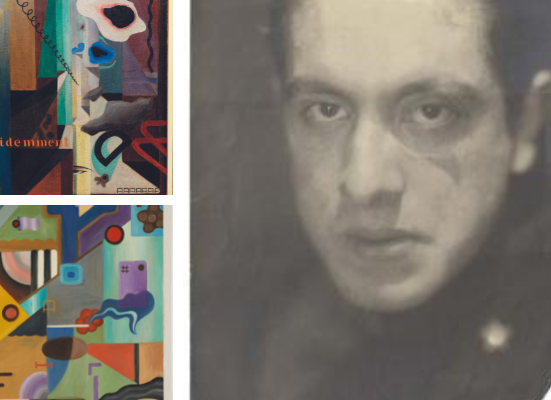

Tornato dalla dura prigionia Burri si infilerà nella grotta magica, muto come la voce delle caverne, senza occuparsi più di ideologie, anzi, dicitur, non recandosi più a un seggio elettorale dopo il referendum broglio del ’46. Dirà in una rara intervista: “il re doveva morire alla testa delproprio esercito…A un certo punto, costi quel che costi, bisogna andare in fondo. Non si discute. Queste sono le mie condizioni”. Ripone per sempre lo stetoscopio, per certi versi anche i pennelli, comincia il cammino suo d’artista esponendo già nel ’47 a Roma in via del Corso alla Galleria La Margherita, con opere ancora figurative assimilabili, per tecnica, alla scuola romana di Mafai, quella, per intenderci, in contrapposizione al Novecento Italiano di M. Sarfatti. Ottiene anche il suo primo riconoscimento, argento al Premio Perugia con l’opera Pesca a Fano, c’è una natura morta in primo piano d’ accento cubista, il resto della scena richiama l’atmosfera rarefatta delle periferie di Sironi. Sempre a Roma conosce il mite Pericle Fazzini con studio di scultore a via Margutta dal ’35 dopo la sospensione a divinis decretata dall’ala Piacentini, sarà una spalla importante per introdursi nel circuito romano dell’arte.

L’anno seguente alla seconda personale nella stessa Galleria,, il suo registro è cambiato volgendo alle soglie dell’astrattismo, si esprime con segni calligrafici, organismi unicellulari, le forme sottili bidimensionali ricordano il surrealismo visionario, anche per fame, di Joan Mirò.

Abbiamo oltrepassato quel confine del ’45, dalle prime tracce di colori, incontriamo poi la materia appiccicosa dei marciapiedi nei Catrami del 1948, impasto polimaterico tenuto insieme dal vinavil.

Inutile l’ipocrisia di osservare senza vedere, abituati a secoli di comunicazione iconica figurativa, dinanzi a Kandinskij, Pollock, Capogrossi si resta nudi senza appoggi sotto la doccia di immagini, ci mancano i morfemi che riconosciamo, appellandoci alla memoria visiva. Qui c’è di più, non è la pittura che da forme alla musica pizzicando lo spirito, non è il gesto senza sapienza, libero di far gocciolare colori sulla tela coricata, non è il segno primordiale, seriale, del pettine ripetuto su ampia scala. La primadonna del dramma di A. Burri è la materia. E’ lei stessa che canta il nostro travaglio incantandoci nell’assoluta umiltà delle sue vesti. Nell’immaginario collettivo il pittore accarezza coi pennelli il bianco della tela, i colori sono materia che simula altra materia, organica o inorganica che sia. Quest’ultima adesso, negli abiti rattoppati di Cenerentola, strappa il ruolo di premiére dame, calza la scarpa di cristallo recitando la poetica dell’arte nel gran ballo, l’umile zucca s’è trasformata in carrozza dorata, non scoccherà la mezzanotte, l’ ancella di stracci è principessa eterna, l’assurdo diventa l’assoluto. Nel monastico Burri non c’è dicotomia, il significante è il significato, il messaggio semantico dell’opera è la composizione stessa finché l’artista non vede che “ era cosa buona e giusta” per raccontare l’uomo attraverso la materia. Ascritto sui testi tra i grandi interpreti della corrente Informale, parlerei d’ una gabbia stretta, preferirei dire che Burri ha creato la mistica nella materia.

Un dipinto del Rinascimento si legge soppesando l’iconografia, da lì si compongono i lemmi per afferrarne i contenuti, l’opera di Burri fa il contrario, ci scava dentro sbattendoci in faccia materiali industriali d’infinito consumo, insignificanti per valore, utili all’ usa e getta della global economy, riflettendo la precarietà dell’esistenza testimoniata dalle sue povere robe.

Dall’Etiopia alla Tunisia dove aveva con ardore combattuto da volontario rivestendo il ruolo di medico militare, cucendo ferite, bendando corpi, chiudendo gli occhi a chi non ce l’aveva fatta, il sottotenente Burri la guerra l’aveva combattuta per intero fino alla resa, fino a quel viaggio per l’Atlantico per essere internato in campo di concentramento. Macerazione anche di quel vissuto è la sua arte, nel silenzio che ha sempre contraddistinto la sua persona, caratteristica degli umbri ( era nato a Città di Castello nel ‘15) zittire con i fatti il gracidio delle rane.

Ai Catrami seguiranno altre sperimentazioni materiche: le Muffe composizioni di olio colato su pomice e i Gobbi così chiamati perché le tele presentavano gibbosità in avanti forzate da armature di legno retrostanti, il quadro conquista finalmente lo spazio vero, eclissi della prospettiva.

Veniamo al 1949 compare SZ1 (Sacco di Zucchero n. 1) il primo dei famosissimi sacchi dell’artista, un pugno alla mascella della critica oltre che un capolavoro di questa serie.

Era del novembre del ’48 la netta scomunica dell’astrattismo ( i “scarabocchi”) vergata su Rinascita da Rodrigo di Castiglia alias Palmiro Togliatti Segretario del P.C.I. partito sponda della metamorfosi politica di artisti ed intellettuali italici. Burri non frequentava enclavi politiche tanto meno i processi del riciclo, ma critica, gallerie e mercato sono vitali per chi si mette in arte, quel cazzotto dei sacchi fece scandalo, eccome, anche nelle cantine della destra. Con enorme coraggio mise sull’arena la realtà esistenziale del cavaliere solitario, quello per intenderci di A. Dürer di cui ha parlato così bene Mario Merlino che non debbo aggiungere altro se non che Burri era dentro quella pesante armatura, il suo destriero ha lasciato tracce nel terriccio del bosco, noi le abbiamo solo scoperte tra le foglie. E’ entrato nel mito dei nobili guerrieri solitari, nell’aristocratica Aegis per proteggere, in questo caso, le arti dal male del conformismo che bacia sovente il pensiero della sinistra con la destra. Il successo gli arrise proprio in quell’America secondina dei suoi giorni di prigionia ma spalancata all’arte contemporanea per viscerale cultura del business come intuì bene il ceko Andy Warhol, di quell’America Alberto aveva sposato una figlia Minsa Craig, la donna che più di tutte lui ha amato, trasferendosi con lei per lunghi periodi nella città degli Angeli.

Se alla morte di un uomo le sue scarpe da lavoro, consunte, sporche, pregne del sudore dei suoi piedi, venissero riposte in una teca, sarebbero loro a rendercelo eternamente presente nella sua fatica quotidiana, testimoni della sua sofferenza nel mozzicare vita giorno dopo giorno. La materia ci racconta, aedo di poesia antica, canta col suo colore, il suo odore l’eterno fluire dell’esistenza che lei fissa all’origine del cerchio.. Il sacco di juta cucito, legni e plastiche bruciate, parlano greco e latino quanto le monche colonne del tempio di Zeus a Olympia o il Canopo di Villa Adriana.

Quel sacco a stelle e strisce conteneva zucchero americano per gli sconfitti, simbolo dell’umiliazione dei vinti, viaggia da occidente ad oriente dentro confini chiusi, tappe marcate del suo tragitto fino a destinazione. Un aiuto alimentare chiuso nella rigonfia juta d’un sacco che finisce a brandelli su una tela, metamorfosi di un saio per accattoni trasformato in arte, Duchamp ci aveva già provato con un orinatoio ma gli operai nello sgombrare la mostra lo buttarono nella mondezza. Dov’è la differenza? Marchel firmò una provocazione, limitandosi a girare il sanitario, ready made cioè oggetto bell’e pronto decontestualizzato, Alberto ritaglia, cuce, compone quel ruvido tessuto consumato in un pellegrinaggio di libere geometrie di contatto articolate su un fondo monocolore ( vecchi lezione di Caravaggio), il risultato è un’immagine dove alberga “l’ombra onnipresente della vita”, altro che Dada.

Il nostro Don Chisciotte vinse la sfida coi mulini a vento a tal punto che ancor oggi è universalmente conosciuto per “i sacchi” nell’immaginario collettivo un po’ come Leonardo per via della Gioconda.

Il Novecento è il “secolo di plastica”, questo materiale sintetico rivoluziona il quotidiano dalla bakelite dei telefoni alle umili buste per la spesa, davvero questo polimero derivato dal dio petrolio segna un’epoca, Burri la cattura nel suo studio a Grottarossa, perché quella materia è duttile, malleabile, facilmente lavorabile con il calore, la puoi plasmare come fosse creta senza bisogno di armature. Ne nascono dei capolavori dove entra il tempo dell’osservatore. Siamo abituati alla bidimensionalità dei quadri, l’immagine piana ci comunica il tutto dalla sua finzione. Qui non c’è infingimento, non c’è l’illusione della mimesis, tanto deprecata dal vecchio Platone. Ciò che vediamo è, non c’è alcuna imitazione di chicchessia, la composizione è una creatura unica, originale in ciascuna componente. Dite che è poca cosa? E’ una rivoluzione di pensiero nel fabbricare arte. I pennelli diventano umili ancelle della fiamma ossidrica, della manualità dei polpastrelli dell’artista, persino del suo soffiare come un mastro vetraio di Murano su quella materia scaldata o bruciata. C’è di più l’opera finita è tridimensionale, crea spazi inusuali che catturano il tempo di chi li scruta, occorre piegarsi per coglierne i segreti racchiusi nei drappeggi, porsi di scorcio per penetrare nei lembi sovrapposti e scoprire i tanti dove. L’opera diventa un complemento di moto per luogo.

S’aprono come bocche sul nero le grida di dolore, lacerazioni della guerra sì ma anche stimmate del dolore che resta un male ineludibile dell’essere. Il fuoco purifica la materia, ne cangia gli odori. Salda le onde delle increspature ma apre crateri al respiro oltre i drappeggi barocchi, buca le superfici simile ai tagli di Fontana. Le trasparenze del cellophane filtrano la luce non meno delle vetrate gotiche, raccontano le lacerazioni dell’anima saldate non dal piombo ma dal calore del cannello ossidrico, la pellicola per custodire cibo si trasforma in materia mistica.

La trattazione breve obbliga al salto della fiamma ossidrica sulle lastre di ferro della fine degli anni ’50, tagli e piegature anticipatrici delle bruciature sopra richiamate come dei bianchi plastica degli anni ’60.

Negli anni ’70 compaiono i Cretti, nulla a che fare coi meschini, Il nome identifica il risultato di un processo assai complesso: la crettatura. Trattasi di un’ operazione eseguita su fibre artificiali e sintetiche per imprimere loro la tipica ondulazione delle fibre naturali. Sulla superficie pittorica compaiono delle venature ( cretti) per effetto osmotico dei colori che rilasciano l’umidità nel corso del tempo, ma bisogna lavorarci sopra con spatola e scalpello.

Il balzo del nostro cavaliere non è da poco, non resta più nel recinto di materiali da selezionare ma ne inventa uno nuovo. consistente in una mistura alchemica di caolino (argilla) + il caro vinavil + pigmenti di colore a spessore variabile per ciascun pezzo della composizione. Questa si presenta

come uno spaccato di terra riarsa, crepata dalla siccità in un reticolo di fenditure, mantici del profondo respiro della Madre Terra. E’ forse un retaggio della memoria del Chihuahua, area desertica del Texas, o più compiutamente un’operazione demiurgica volta alla creazione ab nihilo di materia, forma, estetica. Dal caos l’alchimista Burri trasforma umili elementi in formula concreta per la loro trasmutazione in opera d’arte, seguendo un processo di laboratorio, ordinato quanto certosino.

“Tu vediun blocco, pensa all’immagine: l’immagine è dentro basta solo spogliarla”

scriveva Michelangelo, aprire la materia per far uscire il figlio che vi è imprigionato, un’operazione di ostetricia. Altro è creare la materia stessa dandole forma compiuta; non c’è niente da levare o aggiungere essa è già epifania dell’ idea perfetta.

Un po’ tutti conosciamo la Land Art del cecoslovacco Christo con la sua compagna Jeanne Claude, ricorderete l’impacchettamento di Porta Pinciana a Roma o il più recente pontile galleggiante sul lago d’Iseo, operazioni effimere però perché a fine commedia si smontano le scene, restano solo le immagini scattate. Nel 1968 la Sicilia venne scossa da un violento terremoto, il paese di Gibellina si inginocchiò a terra a causa dell’evento, il vecchio centro restò solo un mucchio di macerie ( come ad Amatrice), un’altra Gibellina sorse più in basso. Cosa fare di quei ruderi testimoni di una tragedia se non un grande sudario a cielo aperto, un tabernacolo dove riporre la sofferenza. Nasce da questo pensiero il Grande Cretto di Alberto Burri, un’opera di Land Art non effimera soprattutto per il significato, conservare in tanti scrigni solcati dalle vie, la memoria umanistica di quelle pietre testimoni, per secoli, d’ogni attimo di vita che avevano contenuto. Le macerie furono compattate per isolati e su quella scacchiera Burri fece colare un getto di cemento bianco armato, un’opera durata trent’anni a partire dal 1984 che lui, morto a Nizza nel 1995, non vide ultimata. Gibellina con il Grande Cretto è l’unica architettura metafisica che conosciamo, la materia ha imprigionato il respiro, c’è attesa che quei bianchi poliedri si fessurino, si torni ad ascoltare almeno un raglio.

Un po’ di pepe sul personaggio non guasta. C’è un Burri innamorato pazzo della sua umbra terra, un Burri cacciatore incallito che farebbe drizzare i capelli rosso tiziano della Brambilla, c’è un eroe in battaglia che non conosce compromessi, il donnaiolo mai sbrafantone come s’addice a un nobile cavaliere, c’è poi il Burri grande sportivo appassionato di calcio, fin da bambino, tanto da trascurare i libri pur di giocare centravanti con doti notevoli come si narra. Restò un accanito fan del suo Perugia, un ultrà, non limitandosi allo stadio ma seguendo allenamenti, suggerendo tattiche e formazioni. Venne la stagione 1978-79, squadra imbattuta per tutto il campionato non fu scudetto ma seconda piazza, era comunque nato il mito del Perugia. In panchina sedeva Ilario Castagner che, rovistando nei ricordi, del suo rapporto col maestro, fra l’altro, ha testimoniato: “. “Nella stagione dell’imbattibilità quando vincemmo a Bergamo contro l’Atalanta, riuscendo il Perugia per la prima volta nella storia a conquistare il primo posto in solitaria nella classifica di serie A, Alberto non stava più nella pelle e volle regalare a ogni giocatore una copia di una sua opera in cui era raffigurato un occhio di grifo…”.

………………………..

E’ Burri una parola

che rima da sola

come la sorte

con la morte

come la vita,

che al principio e alla fine

ha lo stesso confine.

Cesare Brandi

Emanuele Casalena

Bibliografia:

Stefano Zorzi, Parola di Burri. I pensieri di una vita, Mondadori Electa, 1916

Franco Simongini, Rai Teche, a tu per tu con l’opera d’arte, Rai Arte, 1975

Dizionario biografico Treccani, Burri Alberto.

Giuliano Serafini, Burri, Giunti Editori, 2015

A

Burri, una lepre,

c’est la lèpre?

Burri, gli uccelli,

sono uccelli?

Burri – alle corte! –

la vita è la morte?

Non ci son le rime in urri:

è Burri una parola

che rima da sola

come la sorte

con la morte

come la vita,

che al principio e alla fine

ha lo stesso confine.