Rosai, Giunta, Frullini, Banchelli, Dumini e qualcun altro. Sono pochi, anche a Firenze, quelli che, finita la guerra, decidono di scendere in campo contro il sovversivismo trionfante. “Pochi ma buoni”, qui forse più che altrove.

Quando, alla fine del 1918, la pace “scoppia” anche a Firenze, il primo problema che si pongono coloro che nel capoluogo toscano la guerra hanno voluto, o anche solo combattuto con onore e convinzione, è trovare il modo perché il loro spirito e sacrificio di ieri non vada perso.

Per prima cosa, però, occorre organizzarsi, soprattutto contro gli organizzatissimi Partito Socialista, le Camere del Lavoro, i Sindacati le Leghe, le Cooperative e tutte le altre forme associative dei neutralisti di ieri che intendono prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nel 1915

Il tentativo meglio attrezzato, anche sotto il profilo culturale e delle idee è quello del “Fascio futurista”, che sceglie per sé il nome di “Nuova Italia”. La sede provvisoria è in un vecchio palazzo in Vicolo dei Cerchi 1, all’ultimo piano, dove riunioni si susseguono il 18 gennaio e il 25 aprile, annunciate con manifesti, ma, dobbiamo ritenere, poco affollate. I nomi dei partecipanti sono, comunque, destinati a ritornare nelle cronache fiorentine –e non solo- del quadriennio successivo. Alcuni sono già noti alla città, come Michele Terzaghi, già direttore del locale giornale socialista “La Difesa”, e Cristoforo Baseggio, fondatore della “Compagnia della morte” che, al fronte, precorse gli Arditi. Altri destinati a futura fama, come Raffaele Manganiello, che inizia qui un percorso destinato a concludersi tragicamente, il 14 settembre del 1944, con un agguato alle porte di Torino, dove si stava recando per assumere la carica di Prefetto della città.

Ci sono poi i tanti che, in diversi campi, si faranno strada. Tra essi, Enrico Rocca, Emilio Settimellli, Fernando Agnoletti, Giuseppe Fonterossi, Nerino e Brunetto Nanetti, e, un palmo sopra tutti, Ottone Rosai. Essi dimostrano da subito di non avere intenzione di essere una meteora nell’inquieto panorama cittadino. Proprio a Rosai si deve il racconto di una delle prime iniziative di piazza:

La prima battaglia fu sostenuta e vinta nel novembre del 1918 in piazza Cavour. Il comizio rosso che in quel giorno si teneva in detta piazza era presieduto da Pescetti e Pieraccini e contava ben 8000 partecipanti.

Il nostro minuscolo manipolo si recò colà con un gran bandierone, un megafono e tanta fede nel cuore… Arrivato che fu a San Gallo, andò ad insediarsi sotto l’Arco di Trionfo, e, ad un momento opportuno, al cenno del suo capo, Enrico Rocca, si lanciò senza titubanze in mezzo a quella folla di bruti che, atterriti, cercarono di salvarsi con la fuga. I capi furono i primi a squagliarsela, e i gregari non tardarono a seguirli, sia pure con qualche costola indolenzita.

La “Nuova Italia”, tale era il nome del nostro minuscolo Fascio, si recò alla sede –salette superiori del vecchio Gambrinus – per sciogliersi e riadunarsi due ore dopo, per tenere un comizio, in tredici, in piazza Vittorio Emanuele.

Qualche domenica dopo organizzò una manifestazione contro Giolitti, manifestazione che riuscì quasi imponente per l’intervento di Carlo Delcroix. Non mancarono alcune bastonature e nella serata qualche revolverata… (a quei tempi, queste ultime potevano costare care per la insopportabilità di carattere che esisteva tra italiani e ventisettai). (1)

Ben presto sorgeranno altre Associazioni che, con richiami più o meno arbitrari a consorelle presenti sul territorio nazionale (la “Trento e Trieste”, la “Pro Dalmazia”, etc) arriveranno, alla fine, al cospicuo numero di trentacinque.

Sintomo sicuro di una gran voglia di fare, ma anche di un’altrettanta grande incertezza sul “come” fare, che dipende, in gran parte dalla mancanza di un capo autorevole.

Vi sono poi i “gruppi spontanei”, come il manipolo definito da Umberto Banchelli “pro-fascista” che si riunisce in via Maggio 38 a casa del N.H. Alessandro Bicchierai, mutilato di guerra. Lo compongono molti che poi, a partire dal marchese Dino Perrone Compagni, saranno esponenti del primo fascismo fiorentino, ma che per ora non sanno ancora bene cosa inventarsi, e, sia pure con la tempestosità di carattere che è propria della maggioranza, si guardano attorno, provano a stringere alleanze, rinsaldano vecchi vincoli risalenti alle battaglie interventiste e all’esperienza di trincea.

Da ultime, e più defilate, le locali sezioni della “Associazione Nazionale Combattenti” e della “Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi di Guerra”, con una più attenuata coloritura politica, che si manifesta nel filogovernatismo quasi obbligato per organizzazioni che si pongono il principale obiettivo di dare assistenza ai soci e promuovere iniziative economiche e di legge a loro favore. E questo è un limite, soprattutto della “Associazione Nazionale Combattenti”:

La apoliticità dunque fu il più grande errore dell’Associazione; non però delle masse, ma dei dirigenti, i quali, ciechi, non si avvidero che essa si sarebbe presto esaurita con il conseguimento dello scopo attuale assistenziale e che, in ogni caso, avrebbero abbassato l’organizzazione all’umile rango di una società di mutuo soccorso. (2)

Sarà proprio questa scelta minimale e sostanzialmente compromissoria a provocare l’allontanamento dalla sezione di Firenze, che pure conta circa settemila soci nel capoluogo e mille a Prato, dell’elemento più attivo in loco e sul piano nazionale, l’avvocato Francesco Giunta, ex Capitano dei Granatieri.

Comunque, finchè c’è, sarà lui a dare alla sezione fiorentina una coloritura che il Prefetto definirà “sovversiva”, confortato da un Rapporto dell’Ufficio Speciale di Investigazione nel quale si afferma che “la situazione generale a Firenze si presenta più seria e più pericolosa per l’atteggiamento dell’Associazione di Combattenti, Arditi e fascisti (questi numericamente sono pochi), che per quello dei socialisti”.

Per ora, quando il 23 marzo vengono fondati a Milano i Fasci di Combattimento, è l’ex Tenente degli Arditi, mutilato di guerra, Gastone Gorrieri, segretario del Fascio futurista, che testimonia la presenza di Firenze, con un telegramma che sarà pubblicato su “Il Popolo d’Italia”:

Caro Mussolini, a nome e per conto del Fascio della “Nuova Italia”, da me presieduto, do completa adesione al movimento da te indetto per il 23 c. in Milano.

Con l’augurio di vederti seguito dalla parte sana del nostro paese, ti saluto caramente.

Mutilato Gastone Gorrieri, 18 marzo 1919”. (3)

Questa adesione, come molte delle altre pervenute, non significa, comunque, automaticamente costituzione di un Fascio cittadino, che, infatti, avverrà un mesetto dopo, il 24 aprile, nello studio di Gorrieri, in piazza Ottaviani 1, dove c’è anche l’Associazione dei Combattenti, alla presenza di Umberto Pasella, inviato da Milano.

Il manifesto alla cittadinanza ha toni forse esagerati, ma che rispecchiano il clima del periodo, con un richiamo alla guerra testè conclusa che, con i suoi 500.000 morti “sta per essere profanata e vilipesa dai baratti stranieri”.

Nasce, nello stesso tempo quello che sarà ricordato come il primo giornale fascista fiorentino, e cioè il settimanale “L’Assalto”, diretto da Marcello Manni, che, con un occhio particolare alla questione adriatica che il tavolo della pace ancora non riesce a concludere, si avvale di un nutrito gruppo di qualificati collaboratori, tra i quali Filippo Tommaso Marinetti, Eugenio Coselschi e Ezio Maria Gray.

L’infaticabile Pietro Valgiusti, che mette sempre a disposizione la sua tipografia per queste prime iniziative editoriali di riscossa nazionale, dà anche vita ad un settimanale umoristico “Il Lampione”, che riprende il titolo del giornale fondato da Carlo Collodi nel 1848 e si inserisce nella migliore tradizione scherzosa e burlesca della città:

A Parigi, i delegati / alla gran Circonferenza

Stanchi alfin di chiacchierare / da sei mesi e forse più

O magari tormentati / da un rimorso di coscienza

Han deciso di pigliare / il cammin della virtù

Per aver lustro e decoro / da un proficuo lavoro. (4)

Mentre sono pochi (“Nel 1919 eravamo in pochi. Per essere esatti, in pochissimi”, scriverà uno che c’era) e con pochi mezzi i volenterosi convenuti la sera del 24 in via Ottaviano, molti di più saranno quelli che daranno vita, alla fine di giugno, alla “Alleanza di difesa cittadina”, patrocinata dalla Unione Liberale, con sede in via Cavour 20, presso il palazzo Bastogi.

La nuova Associazione, presto scherzosamente denominata “la finocchiona” dagli spiritosi fiorentini, non nasce sotto i migliori auspici. Se le parole hanno un significato, la stessa denominazione, che allude ad una esigenza di “difesa” fa di questa Associazione, che pure sarà presto premiata da un alto numero di adesioni e favorita da una certa larghezza di mezzi, cosa ben diversa dal futuro Fascio di Combattimento, che invece chiama, già nella definizione, al confronto violento e alla pugna.

Una convincente conferma viene dalla testimonianza di Aldo Gonnelli, uno dei sopravvissuti dell’epoca, rilasciata il 2 dicembre del 1969, e riportata da Luisa Fornari:

D: “Quali sono i rapporti tra l’“Alleanza di Difesa Cittadina” e il Fascio appena sorto?”

- “Vede, l’“Alleanza di Difesa Cittadina” viveva in un momento di rivoluzione come se si fosse pacifici in tutti i sensi; quindi, i problemi che giustamente si potevano affrontare erano affrontati a discorsi, mentre sulla piazza succedeva qualche cosa. Prendeva fuoco la piazza e si pensava di ricostruire quello che sarebbe stato incendiato. Non serviva a niente” (5)

E infatti, nonostante i 25.000 aderenti vantati e la costituzione –più che altro sulla carta- di alcune “squadre” affidate a uomini di mano di sicura garanzia, quali Giunta, Banchelli, Amerigo Dumini, l’Alleanza non lascerà rilevante traccia di sé, almeno fino ai tragici fatti del 27 febbraio del 1921.

Lo stesso Banchelli, d’altra parte, non è molto convinto di come stiano andando le cose, per il contrapporsi, fin da principio, di due politiche differenti tra loro, “la politica dell’asssemblea e quella della spedizione”.

Il prevalere della prima favorisce il gusto del pettegolezzo. Il “Mago”, nel suo rancoroso libro del 1923, ci va a nozze, con il colorito racconto prima dei 10.000 manifesti e 50.000 volantini che vengono affissi e distribuiti in quantità limitata, per finire successivamente in vendita “a peso di carta”, poi del furto subito (lui, che è l’armiere dell’Associazione!) di dieci o dodici pistole, faticosamente recuperate previo riscatto, e infine di “donnine e omini che si offrivano graziosi svaghi di ginnastica da camera” in sede.

E ciò, nonostante il clima in città si caratterizzi in un crescendo di tensioni e violenze più propriamente politiche, come le aggressioni ai reduci in divisa, anche se mutilati, e meglio se decorati, o dichiaratamente economiche come i tumulti contro il caroviveri di giugno.

Per le prime, valga il ricordo di Dumini:

Sono uno dei tanti reduci che nel 1919 furono aggrediti e derisi a Firenze, in nome degli ideali sovversivi. Ero ancora ricoverato in un ospedale militare del viale dei Mille, e un giorno, nel marzo di quell’anno tanto lontano, me ne venivo piano piano, durante la libera uscita, verso casa. Avevo un braccio fasciato e camminavo zoppicando.

In piazza del Duomo fui assalito da una turba di violenti, calpestato e sputacchiato: mi strapparono i nastrini e me li volevano far mangiare, al grido di “Abbasso il capitalismo sfruttatore!”

Me ne rimasi a terra, finchè la turba esaurì la sua furia, poi fui raccolto e portato all’ospedale.

Il mio primo incontro con la politica non era stato molto fortunato. Fino allora, non avevo mai pensato di far parte di un Partito. Avevo poco più di vent’anni, e le reazioni a un’offesa, a quell’età, sono già tenaci e violente: sentii che quella folla era nemica del mio Paese. (6)

Per le seconde, che ebbero l’apice nei primi giorni di luglio, affidiamoci al più completo studio fatto su questa incandescente materia:

Le prime azioni si registrarono nei quartieri di San Lorenzo e di Santa Croce, del Prato e d’Oltrarno, a cominciare da San Frediano e dal Pignone. Rapidamente l’agitazione dilagò in tutta la città, impetuosa come nessuno aveva previsto e con forme che solo pochi sovversivi avevano osato immaginare: una rivolta che odorava di vendette per i morti di Romagna, di giustizia per le speculazioni impunite, di riscossa per i sacrifici patiti durante la guerra.

Quantificare le requisizioni, descrivere puntualmente la geografia degli assembramenti e il concatenarsi degli assalti appare difficile, data l’estensione e la capillarità del “tumulti dè nuovi ciompi”, come li definì “L’Unità cattolica”.

Nel “Prospetto informativo circa i saccheggi”, redatto dalla Prefettura di Firenze, su richiesta del Ministero degli Interni, furono conteggiati 191 assalti solo in città “di cui circa 100 importanti per l’entità del danno”, con una quantità di merci asportate per un valore superiore a 4.200.000 lire. (7)

NOTE

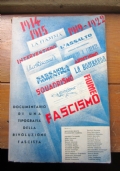

- Pietro Valgiusti, Documentario di una tipografia della rivoluzione fascista, Firenze 1936, pag. 44

- Angelo Amico, Combattentismo e fascismo, Milano 1932, pag. 135

- Mario Giampaoli, 1919, Roma-Milano 1928, pag. 107

- Pietro Valgiusti, cit., pag. 52

- Luisa Fornari, Sulle origini del fascismo a Firenze, Firenze 1970, pag. 252

- Amerigo Dumini, Diciassette colpi, Milano 1958, pag. 17

- Roberto Bianchi, Bocci bocci, i tumulti annonari nella Toscana del 1919, Firenze 2001, pag. 117

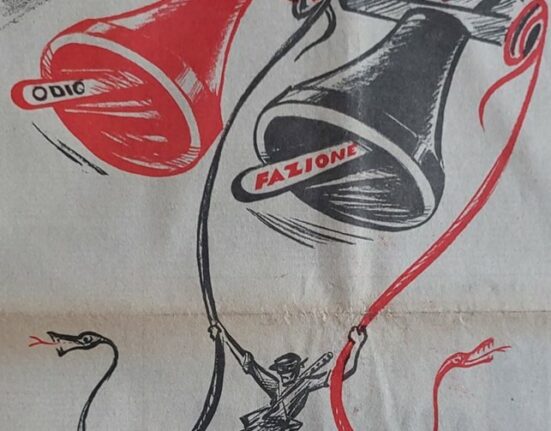

FOTO 1: Rosai in divisa da Ardito

FOTO 2: la copertina del libro di Valgiusti che contiene molta documentazione sul primo fascismo fiorentino