«L’arte in senso assoluto, così come la concepisce il democraticismo liberale, non deve esistere. Il tentativo di servire una simile causa sortirebbe alla fine il risultato di spezzare ogni intimo legame tra il popolo e l’arte: lo stesso artista si isolerebbe e si estranierebbe dalle forze creatrici, nella sterile campana di vetro dell’art-pour-l’art. L’arte deve essere buona; ma deve essere anche cosciente delle sue responsabilità, coerente, vicina al popolo e pugnace.»

Joseph Goebbels, 11/04/1933

La vittoria, del tutto democratica e con vastissimo consenso popolare, quindi una “rivoluzione legale” a tutti gli effetti, conseguita dal nazionalsocialismo in Germania nel 1933 provocò in Europa, ma anche in numerose parti del mondo, fin da subito profonde ricadute interpretative. Considerazioni che andarono ben oltre gli stessi confini della nazione tedesca innescando da più parti analisi, valutazioni e prospettive in divenire di natura sociale, economica, geopolitica, culturale e ovviamente artistica. L’affermazione del nazionalsocialismo nel cuore pulsante del continente europeo, di questa nuova concezione ideologica che rappresentava la terza rivoluzione realizzata dopo quella bolscevica e quella fascista, generò del comprensibile sconcerto politico, il che apparve scontato per numerosi motivi in certe cancellerie; però al contempo oltre all’inquietudine e alle ostilità, generò curiosità, interesse, attenzione, studio.

In molti compresero che il nazionalsocialismo, prima di essere stigmatizzato a priori, doveva essere attentamente conosciuto, svelato, quindi studiato per meglio comprendere le sue peculiarità.

Innanzitutto, il nazionalsocialismo si presentò sullo scenario politico internazionale come la manifestazione totalizzante di una concezione del mondo e della vita altrettanto totalitaria e risoluta, definita da una propria organica connotazione ideologica, culturale e politica e da precisi obiettivi geopolitici. Essendo totalizzante per sua intrinseca natura, fermamente deciso a rivoluzionare a propria immagine e somiglianza ogni aspetto della società tedesca e la stessa qualità dell’esistenza umana, apparve evidente che nessun campo e nessun ambito potette sottrarsi al suo raggio d’azione.

La cultura, le arti, le scienze vennero allora investite e innervate in profondità dal nuovo corso politico.

Lo stesso Goebbels, geniale organizzatore dell’apparato di partito e della propaganda, nonché fine intellettuale, intese specificare la potenza di quello spirito di trasformazione a cui, lui stesso, aveva sciolto le briglie. Lo fece il 15 novembre 1933 in occasione dell’inaugurazione di un nuovo organismo di coordinamento politico, la Camera della Cultura del Reich:

«La rivoluzione che abbiamo portato a compimento è una rivoluzione totale. Ha interessato tutti i campi della vita pubblica, trasformandoli alle radici. Ha mutato completamente i rapporti interumani, quelli con lo Stato e quelli con i quesiti fondamentali dell’esistenza, ordinandoli in una nuova forma. Di fatto, è stata l’irruzione di una visione del mondo giovane, che aveva lottato per il potere, restando all’opposizione durante quattordici anni, per poi offrire al popolo tedesco, sotto la sua guida, un nuovo sentimento dello Stato. Quanto è accaduto a partire dal 30 gennaio di quest’anno non è stato che la manifestazione visibile di questo processo rivoluzionario.»

La «Reichskulturkammer», nella sua qualità di organismo governativo destinato all’allineamento in senso nazionalsocialista dei vari ambiti della vita culturale, svolse una funzione fondamentale nella loro purificazione da tutto ciò che potesse, sia a livello politico sia a livello artistico, potenzialmente compromettere o inquinare il processo di rigenerazione culturale in senso nazionalsocialista.

La letteratura, la stampa, l’arte, la musica, il teatro, la radio, ovviamente il cinema, rientrarono a buon titolo nel vasto raggio di intervento della Camera attraverso i suoi sette specifici dipartimenti tematici.

Il ministro Joseph Goebbels fu il deus ex machina di tutta questa imponente operazione.

Un primo assaggio di quella «lotta per la visione del mondo» intrapresa dai nazionalsocialisti contro il decadentismo liberale e cosmopolita si ebbe con i simbolici «Bücherverbrennungen» del 1933, i falò dei libri considerati estranei e corruttori della cultura tedesca e del suo spirito.

Un primo e significativo atto di radicale rottura con i feticci e gli stereotipi del conformismo liberale e borghese, un’iniziativa dal sapore rivoluzionario che sorse spontaneamente dalla base militante giovanile.

Infatti, furono proprio gli studenti nazionalsocialisti, divenuti del tutto egemoni nelle scuole e nelle università ben prima della presa del potere, a lanciare l’idea di questa catarsi purificatrice e a metterla in pratica nelle piazze principali di molte città, coinvolgendo con il loro entusiasmo gente comune, docenti e autorità politiche. Nelle fiamme dei roghi bruciarono le sedimentazioni politiche e culturali di un’epoca trascorsa nei cui confronti il nazionalsocialismo aveva definitivamente tagliato i ponti. Il messaggio di questo sacrificio espiatorio altamente simbolico era rivolto soprattutto alle nuove generazioni tedesche che da quel momento in avanti avrebbero ricevuto una diversa educazione e nuovi compiti.

Alla fine del 1933, oltre un migliaio di opere saranno messe all’indice e proibite, nell’anno successivo il numero crebbe.

Ovviamente, un tale evento trovò largo eco sulla stampa straniera suscitando scandalo e allarmismo.

Il voler mondare la cultura tedesca da determinate contaminazioni fu parte integrante di quella rivoluzione dei mezzi e dei fini che, mediante la lettura integrativa e socializzante della Volksgemeinschaft, avrebbe dato corso a un nuovo ordine sociale assolutamente innovativo e allo stesso tempo assolutamente contrapposto alle correnti politiche e culturali fino a allora conosciute.

Attraverso questa «Kulturkampf» attivistica e bionomica, che attingeva i suoi tratti identificanti dai miti primordiali del sangue e dalle leggi dell’ereditarietà, si sarebbero propiziate le condizioni essenziali affinché potesse sorgere un popolo consapevole di essere tale di fronte alla grande politica e alla storia; non più visto come una sommatoria di singole esistenze, ma come una complessiva unità vivente, un impetuoso fiume che univa generazioni a generazioni fino all’eternità.

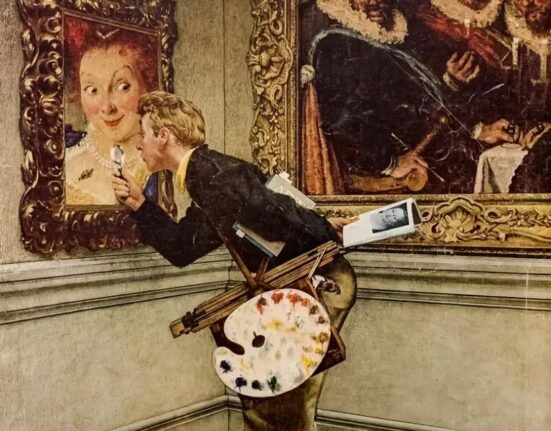

Tutte le espressioni della cultura e dell’arte avrebbero contribuito a questo processo mediante l’utilizzo di formule e richiami; ma la costruzione di un immaginario collettivo, specifico e differenziato a seconda degli obiettivi prestabiliti e dei soggetti destinatari, come lo stesso Goebbels spiegò ai suoi collaboratori illustrando come gli scopi propedeutici della propaganda non dovessero essere a senso unico, ma ben articolati.

Secondo il volere del ministro, le molteplici manifestazioni dell’arte non necessitavano di dover giustificare il loro orientamento nazionalsocialista esagerando nell’utilizzo delle simbologie e delle parole d’ordine nazionalsocialiste, piuttosto era preferibile e anche più efficace nei risultati che incarnassero nel concreto il loro fermo carattere nazionalsocialista sapendo cogliere e rappresentare al meglio le problematiche nazionalsocialiste calate nella contemporaneità; pervadendo così in profondità la vita intima del popolo e suscitando in esso appassionate emozioni, stimolando un sempre più vivace interessamento ai temi fondamentali della vita, e una maggiore adesione partecipativa alla sua crescita comunitaria. Ovvero, il saper pensare e il saper agire in maniera comunitaria come appartenenti consapevoli di una totalità organica.

Lo scoprirsi protagonisti attivi di questo immaginario collettivo diffuso e contagioso avrebbe spontaneamente portato all’identificazione di tutti gli strati del popolo con il nazionalsocialismo, alla fusione tra il popolo e il nazionalsocialismo. Un immaginario collettivo che riflettesse a livello emozionale ed etico quello che secondo i cànoni del regime doveva essere considerato come bello, buono e giusto.

Lo spirito del popolo non si poteva creare a tavolino, ma si poteva evocare innalzando il livello di consapevolezza e di appartenenza attraverso precisi processi narrativi, immagini e strutture archetipiche.

Nella cinematografia saranno adottate le stesse indicazioni. Il cinema visto come una raffigurazione visiva moderna, rapida e immediata di un messaggio ben si prestava ai nuovi intendimenti educativi; d’altronde chi meglio del cinema poteva generare miti, riferimenti, influenzare i costumi, plasmare l’immaginario collettivo?

Poteva allora una scoperta così moderna per eccellenza, forse la stessa rappresentazione della modernità già così incombente nelle società dell’epoca, conciliarsi con i profondi riflessi arcaici presenti nel nazionalsocialismo e continuamente richiamati nella prassi politica?

A questo interrogativo non privo di fondamento rispose lo stesso Goebbels, in uno dei suoi interventi presso la «Kulturkammer»:

«Noi nazionalsocialisti non siamo affatto anti-moderni. Noi ci sentiamo i campioni della modernità più avanzata, non soltanto nel campo politico e sociale, ma anche in quello intellettuale e artistico. Perché essere moderno significa solo restare in comunione con lo spirito del proprio tempo o di precederlo; quindi per l’arte, non vi è altra forma di modernità che quella di ricercare conformemente alla nozione politica della Volksgemeinschaft un rapporto più stretto e più vivo con il popolo.»

Apparve evidente che nessuna contraddizione sarebbe dovuta affiorare, nel momento in cui le scienze spirituali potevano naturalmente incontrarsi con le scienze profane, ambedue ordinate pragmaticamente all’interno di un medesimo orientamento che sapesse esprimere il medesimo linguaggio alternativo, quello del richiamo mitico in particolare, nel totale dominio del dinamismo scientifico e tecnologico.

Uno dei presupposti del nazionalsocialismo fu certamente quello di difendere il «Volk» tedesco dalle degenerazioni della «Zivilisation» occidentale, ma anche quello di annullare le possibili tensioni tra la concezione organica del «sangue e suolo», il culto degli antenati e lo stesso rispetto per la natura, con la necessaria e urgente moderna innovazione tecnologia delle infrastrutture e dell’intera società tedesca.

Per giungere a questa riconciliazione, che come sappiamo produsse risultati notevoli, era quindi fondamentale creare nuove coordinate metapolitiche interpretative, come immagini e nuove visioni, ancor di più creare un nuovo stile, una nuova forma e ispirare una nuova tipologia umana.

Non a caso, uno dei film preferiti da Goebbels, come anche da Hitler, fu proprio «Metropolis» prodotto nel 1927 dal regista Fritz Lang, un tipico esempio della moderna cinematografia espressionista d’avanguardia.

Un film distopico e paradigmatico sul potere capitalistico e sull’alienazione diffusa nelle società industriali avanzate, temi che erano ben presenti anche nella polemica politica e sociale nazionalsocialista, come nella loro stessa denuncia della “metropoli moderna” vista come un ricettacolo di sradicati e di asociali, un’immorale cloaca di corruzione e di avvelenamento dell’anima del popolo.

Se la produzione teatrale, in linea di massima, subì una maggiore politicizzazione venendo coinvolta nella narrazione scenografica del regime tanto che si diffusero espressioni teatrali alternative e popolari come i «Voksbühne» e i «Kampfbühne» che riscossero un grande successo di pubblico, veri e propri teatri impegnati e militanti i cui artisti, spesso e volentieri, provenivano da compagnie teatrali allestite dai ragazzi della HJ, dalle SA e dalle ragazze della BDM; con la cinematografia l’approccio risultò più morbido.

Difatti soltanto un quarto dell’intera produzione cinematografica potette essere catalogata come politica in senso stretto; il rimanente era cinema leggero, di evasione, ma pur sempre esprimente buoni sentimenti.

Importanti esempi nella formazione di un immaginario politico collettivo furono indubbiamente: «SA-Mann Brand» la cui trama esaltava la generosa e appassionata militanza delle SA; «Hans Westmar» ispirato alla vicenda di Horst Wessel, il martire esemplare della rivoluzione nazionalsocialista; «Hitlerjunge Quex» la storia di un giovane idealista proveniente da una famiglia povera e di sinistra che aderisce al nazionalsocialismo; «Der Herrscher» la storia di un imprenditore di successo e di umili origini che alla fine decide di donare la sua azienda alla comunità di popolo; «Die Rothschilds» film di denuncia della nota casata di speculatori finanziari; «Kopf hoch, Johannes!» le vicende di due ragazzi scapestrati che si rettificano scoprendo i valori del nazionalsocialismo e entrando in una NPEA; «Jud Süß» il discusso film di polemica antiebraica; possiamo anche citare «Ich klage an» altra discussa produzione incentrata sul delicato tema dell’eutanasia.

Ancora più importanti nell’inarrestabile processo di formazione dell’immaginario collettivo per la loro capacità evocativa si collocano le celebri produzioni della geniale regista Leni Riefenstahl, nei suoi film si possono evidenziare tutti gli elementi centrali dell’estetizzazione della grande politica e della sua suggestiva spettacolarizzazione.

Parliamo di «Triumph des Willens» del 1935 e di «Olympia» del 1938, i due capolavori assoluti di questa donna eccezionale, riconosciuti e apprezzati come tali dalla cinematografia mondiale.

In ambedue i film, la Riefenstahl fissò sulla pellicola, tramite la potenza delle immagini, tutti i caratteri della bellezza come concetto assoluto e incorrotto, poiché anche la grande politica può e deve esprimere bellezza, e tutti i contenuti valoriali dello spirito nazionalsocialista e la sua coerente idea dell’universo estetico. Nel loro insieme rappresentarono un complesso di seduzione psicologica impressionante e assai efficace.

L’intera critica cinematografica internazionale, non certo incline nel concedere favori alla Germania di Hitler, non potette fare a meno di qualificarli come degli autentici monumenti della bellezza, concedendogli premi e riconoscimenti. Le innovazioni tecniche, le geniali intuizioni, le novità che la Riefenstahl introdusse nella produzione dei suoi film, inaugurando di fatto un nuovo modo di fare cinema, fecero scuola per molti registi successivi, segnando una tappa indiscutibile nella storia della cinematografia.

Nel «Triumph des Willens», Il Trionfo della Volontà, che racconta con un ritmo crescente e sempre più impetuoso le giornate del congresso del partito nazionalsocialista del 1934 a Norimberga, venne raggiunto a livello emotivo l’obiettivo di una totale ed entusiastica identificazione di tutti gli strati sociali e anagrafici della popolazione tedesca con il nazionalsocialismo. Il tutto filtrato attraverso la figura centrale di Hitler, la guida indiscussa di tutto il popolo tedesco.

La straordinaria bravura della Riefenstahl apparve evidente con l’enorme successo raggiunto nella prima presentazione pubblica del film. La visione suscitò nella platea degli spettatori lo stesso entusiastico coinvolgimento mentale ed emozionale che avevano vissuto in prima persona tutti coloro che avevano partecipato direttamente alla liturgia politica del congresso.

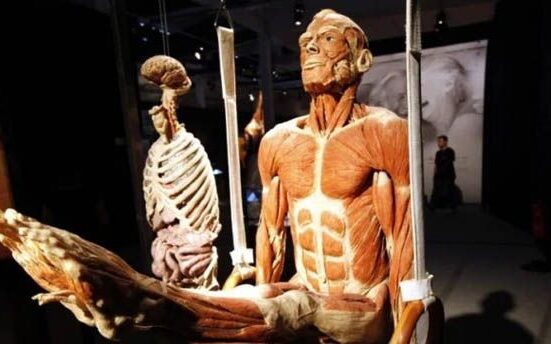

Mentre in «Olympia», il film celebrativo delle Olimpiadi di Monaco del 1936, le immagini seppero trasmettere la gioia dello sforzo corale in tutta la loro serietà, intensità e purezza; la rivoluzione dei corpi nelle gare diviene impetuosa e travolgente, celebrando a ritmo crescente la completezza armoniosa degli atleti, la tensione dei muscoli, gli sguardi attenti e penetranti; tutta la bellezza e il vigore dei nuovi eroi della competizione olimpica venne esaltata.

Il film non fu altro che un moderno peana alla vitalità della razza e alla virilità olimpica, coerentemente in linea con i canoni del regime che intese legare culturalmente la Grecia arcaica alla Germania moderna.

Maurizio Rossi