Questa volta ricomincio immediatamente dopo l’articolo precedente. Come avete visto, di carne al fuoco ce n’è parecchia e, per non creare un testo esageratamente chilometrico, ho letteralmente saltato tutto quanto ha da dirci “ArcheoMedia sull’archeologia italiana nel periodo fra la fine di marzo e gli inizi di aprile 2023, eccezion fatta per l’articolo sull’uomo di Altamura, questo eccezionale reperto neanderthaliano il cui scheletro è giunto fino a noi completo, ma purtroppo inglobato in un blocco di calcite, e che ora si sta studiando per mezzo della telemetria laser.

Ma naturalmente “ArcheoMedia” ci presenta anche molto altro, sia pure molto più vicino a noi nel tempo rispetto ai 150.000 anni dell’uomo di Altamura.

Cominciamo con un articolo del 29 marzo tratto da StileArte che ci parla del ritrovamento, durante lavori stradali, a Città di Castello (Perugia), di un ponte, antico o medioevale rimasto completamente interrato.

Il 30 marzo un articolo anch’esso tratto da StileArte ci racconta che a Fara in Sabina (Rieti) sono emersi nella località di Passo Corese alcuni ex voto risalenti al III-II secolo avanti Cristo che fanno pensare alla presenza in loco di un santuario di Ercole.

Sempre il 30 marzo, un articolo ripreso da “Il Gazzettino” informa che a Quarto d’Altino (Venezia) è stata aperta al pubblico l’area archeologica di Altino, con reperti di età romana, il tracciato viario e la cloaca (che non conserva ovviamente traccia delle antiche deiezioni).

Il 5 aprile abbiamo un articolo di Maria Luisa Nava su Le stele della Daunia nel quadro del megalitismo mediterraneo. L’articolo è un breve sunto della conferenza che la dottoressa Nava ha tenuto il 18 marzo presso l’Archeoclub di Bovino (Foggia), ed ha un link che consente di scaricare in formato PDF il testo integrale della conferenza.

Noi sappiamo, ve ne ho parlato anch’io ne L’Italia megalitica (articoli che riportano il testo della conferenza da me tenuta nel 2019 al festival celtico triestino Triskell) che la Puglia è forse la regione italiana più ricca di strutture megalitiche.

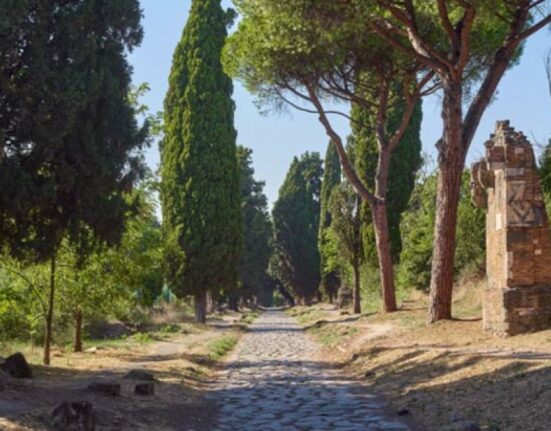

Altre notizie datate il 5 aprile: un articolo di questa data tratto da “Finestra sull’arte”, ci informa che è stata risistemata e riaperta al pubblico la sezione “Campania romana” del MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Sempre nella stessa giornata dove pare abbia avuto un particolare rilievo la questione museale, abbiano un servizio sul Parco Archeo Natura di Fiavé (Trento) aperto al pubblico nel 2021, dove è stata realizzata la ricostruzione di un villaggio palafitticolo dell’Età del Bronzo, basandosi sui ritrovamenti effettuati nel sito La Vela di Trento. L’autore dell’articolo è Franco Marzatico, e al testo è linkato un PDF a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento che documenta la realizzazione del Parco e i reperti su cui essa è stata basata.

Sempre il 5 aprile, giornata ricca da questo punto di vista, troviamo un articolo di Michele Zazzi, l’etruscologo di “ArcheoMedia” sul Tumulo del Molinello, un imponente tumulo funerario etrusco di forma circolare e del diametro di una cinquantina di metri, e che ospita al suo interno diverse sepolture, che si trova ad Asciano (Siena).

Il 7 aprile abbiamo un articolo di Chiara Lombardi sulla tomba femminile etrusca ritrovata inviolata a Vulci, ma poiché ve ne ho parlato la volta scorsa in riferimento alla notizia riportata da “Il Messaggero”, ora prescindiamo.

Sempre il 7 aprile “ArcheoMedia” ci presenta un filmato con la ricostruzione virtuale del teatro antico di Taormina (Catania), un’opera che integra doveva essere davvero imponente e bella.

L’8 aprile, con un articolo tratto da “StileArte” siamo invece in Calabria, a Turi, vicino a Sibari, dove è stata scoperta una sepoltura risalente al V secolo avanti Cristo dove, come corredo funebre sono emerse due laminette d’oro (l’articolista le definisce “pizzini”) con scritte in caratteri greci, un piattino e un guttus (in pratica, un biberon).

Il giorno 9 abbiamo un’intervista di Francesca Bianchi a Lorenzo Braccesi, intervista che è una presentazione del libro di Braccesi Potere e follia, gli eredi di Augusto, le loro madri, sorelle e consorti (edizioni “L’erma” di Bretschneider).

Sappiamo che gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia fondata da Augusto manifestarono non poche stravaganze, i più emblematici furono Caligola e Nerone, ma non minori, e forse di maggiore spicco furono le personalità femminili, Livia Drusilla moglie di Augusto, Ottavia, Agrippina, Messalina, spesso più forti dei loro uomini, e prive di scrupoli pur di garantire il trono ai loro eredi.

Una volta di più, si può dire, abbiamo la conferma che la ricerca italiana (e non solo nel campo dell’archeologia), lontano dai riflettori, si dimostra di ottima qualità, molto superiore a quanto farebbe presumere l’assenza o la scarsezza di visibilità mediatica.

Ma “ArcheoMedia” ci porta anche all’estero. Il 6 aprile un articolo di Roberto Bosco tratto da “Il giornale dell’arte” ci porta in Spagna, ci parla delle incisioni rupestri preistoriche di Cueva de La Villa, ma, anche qui, dato che ve ne ho parlato la volta scorsa, ora prescindiamo.

Il 7 aprile un articolo tratto da “StileArte” ci segnala la scoperta in Francia, precisamente in Bretagna, nella località di La Chapelle-des-Fougeretz, i ricercatori dell’INRAP hanno scoperto i resti di un insediamento di età romana, comprendente un tempietto dedicato a Marte (identificato come tale dal ritrovamento di una statua del dio), delle terme e una necropoli. Sono stati recuperati 755 oggetti, tra gioielli, monete e armi.

Come vi ho spiegato all’inizio, questo articolo è la diretta continuazione della centoventunesima parte, da cui ho espunto la ricca messe di informazioni che ci fornisce in questo periodo “ArcheoMedia” e che avete letto più sopra, proprio per non sovraccaricare troppo un articolo già esteso, è dunque con una certa sorpresa da parte mia che passo a segnalarvi nuove informazioni accumulatesi in un giro davvero breve di giorni.

Comincio con una segnalazione di cui sono debitore a Felice Vinci. L’autore di Omero nel Baltico ci ha segnalato che per il 14 e 15 aprile è stato invitato in Francia, a Caumont in Guascogna vicino a Tolosa, a partecipare al convegno “Vichinghi in Guascogna, il Nord incontra il Mediterraneo” nell’ambito degli “Incontri storici di Caumont”, e a esporre i questa sede la teoria delle origini baltiche dei poemi omerici. Gli incontri sono organizzati dall’associazione “Amici del castello di Caumont”, presieduta da Ghislain de Castelbajac, che di Caumont è appunto il castellano.

Noi possiamo vedere che la tesi dell’origine baltica dei poemi omerici prospettata da Felice Vinci guadagna sempre più interesse e consensi, anche se non sembra fare breccia nell’establishment “scientifico” che difende con ostinazione la vulgata ufficiale, ed è sempre l’ultimo ad accettare le novità (a mio parere, però, meriterebbe di essere considerata con altrettanto interesse la tesi esposta nell’altro suo libro I misteri della civiltà megalitica, secondo la quale il fenomeno megalitico sarebbe un indizio dell’esistenza, in un remoto passato, di un’antica civiltà globale).

Recentemente vi ho parlato di Ernesto Roli da poco scomparso. Roli ha “bacchettato” la tesi baltica di Vinci circa la reale ambientazione dei poemi omerici, tuttavia su un punto i due autori hanno avuto una visione assolutamente concordante: l’origine nordica dei popoli, ellenici e latini, che hanno dato origine alla civiltà classica. È nel nord che dobbiamo cercare le nostre radici, non in Africa, né nel Medio Oriente.

Il 7 aprile MSN.com, con un video tratto da StileMania, è tornata sulla scoperta di San Casciano dei Bagni (Siena) che probabilmente è la maggiore scoperta archeologica che ci ha riservato il 2022. Apprendiamo che le statue bronzee recuperate dal fango del fondo della piscina votiva, alcune delle quali appartengono al periodo etrusco e altre a quello romano, sono in tutto 24, e alcune di esse non sono affatto statuine, ma sono di dimensioni cospicue. Un ritrovamento certamente accostabile a quello dei bronzi di Riace.

Lo stesso giorno, “Il Mattino” di Napoli ci riporta una notizia sorprendente: sui fondali al largo di Pozzuoli sono stati individuati due altari che apparterrebbero al culto del dio Dusares venerato dai Nabatei. A quanto pare, in età romana una florida colonia di questi mercanti orientali si era insediata nella zona.

Sempre su “Il Mattino”, un articolo di Vincenzo Grasso del 9 aprile ci informa che è al via un progetto di riqualificazione del castello di Ariano Irpino.

Tuttavia, in fatto di ristrutturazioni museali “Arte Magazine” ci riporta una notizia che viene dalla Germania di ben altra ampiezza. Il Museo Pergamon di Berlino sarà chiuso per un’ampia serie di lavori di ristrutturazione, una delle due sezioni dovrebbe riaprire nel 2027, l’altra addirittura nel 2037.

Questo museo, forse il più famoso museo archeologico della capitale tedesca, è noto per ospitare l’altare di Pergamo. Quest’ultimo, con le statue e i bassorilievi che l’adornano, è uno dei maggiori capolavori dell’arte ellenistica. Fatto erigere dal re di Pergamo Eumene II per celebrare la vittoria sui Galati, popolazione celtica che si era spinta fino in Asia Minore, con le scene di suicidi dei Galati vinti pur di non cadere schiavi, invece di celebrare la gloria di Eumene, ha finito per essere uno dei più potenti inni alla libertà della cultura europea, di chi preferisce la morte alla schiavitù.

Nonostante che il tempo intercorso dalla stesura dell’articolo precedente sia veramente poco, vediamo se “Ancient Origins” ha da offrici qualche ulteriore novità degna d’interesse.

Nonostante che il tempo intercorso dalla stesura dell’articolo precedente sia veramente poco, vediamo se “Ancient Origins” ha da offrici qualche ulteriore novità degna d’interesse.

Comincio al riguardo con l’osservare che ci sono due articoli di mitologia di cui vi vorrei parlare in parallelo: uno di Aleksa Vuckovic dell’8 aprile che parla dei 10 poteri attribuiti alle divinità o a creature mitologiche, e uno di Robbie Mitchell del 9 dedicato agli otto oggetti mitici più potenti della storia, e il motivo è che per entrambi gli articoli citati farei una selezione, nel senso che lascerei perdere i riferimenti alle mitologie estremo orientali o africane, per concentrarci su quelle europee (greca e nordica in particolare). Come vi ho più volte spiegato, l’intento di questi articoli è quello di evidenziare la tradizione europea che abbiamo alle spalle. Si tratta di una scelta ideologica. Certo, non ve l’ho mai nascosto.

Fra i poteri divini menzionati dalla Vuckovic c’è quello di mutare forma, e qui il campione incontrastato è Zeus, che nelle numerose avventure sentimentali che il mito ci ha tramandato, ha assunto le forme più svariate per sedurre le belle che hanno suscitato il suo interesse. Poi il volo, lo troviamo associato ad animali magici solitamente quadrupedi, soprattutto cavalli alati: Pegaso, ma anche Hofvapnir, il cavallo volante della dea nordica Gna. L’invisibilità, e questo è un tema ricorrente nella mitologia norrena dove troviamo in varie narrazioni la tarnkappe, il mantello dell’invisibilità.

Fra gli oggetti mitici menzionati da Mitchell, troviamo Excalibur, la mitica spada nella roccia, che potendo essere estratta solo dal legittimo erede al trono inglese, permette di riconoscere come sovrano Artù, il Mjolnir, il magico martello del dio Thor, il Vello d’Oro, obiettivo della spedizione di Giasone e degli Argonauti, la Lancia del Destino, che identificata con quella con cui sarebbe stato trafitto il costato di Gesù, riecheggia in realtà miti molto più antichi. La Pietra Filosofale, a lungo cercata dagli alchimisti, che avrebbe avuto il potere di mutare in oro qualsiasi metallo.

Sempre l’8, un articolo di Robbie Mitchell ci parla di una “maschera di ossa di di cervo” (in pratica, la parte superiore di un cranio con i palchi) che è stata rinvenuta nel sito mesolitico inglese di Star Carr. Era forse indossata durante la caccia, o in qualche cerimonia propiziatoria che la precedeva, quello che è certo è che la caccia era di vitale importanza per gli uomini preistorici, e non fa meraviglia che ad essa si associassero riti magici.

Un articolo del 9, sempre di Robbie Mitchell, ci porta in tutt’altro ambito, esso ci parla infatti dell’eredità di Alessandro Magno. L’impresa del condottiero macedone che sottomise l’impero persiano dal cui smembramento nacquero i regni ellenistici, cambiò profondamente la situazione geopolitica dall’Anatolia, all’Egitto, all’India, ma influì profondamente anche sul mondo greco, dove avviò l’epoca delle polis al definitivo tramonto.

Il giorno 10 troviamo un articolo di Maria Napoli (un nome che rende evidente l’origine italiana) che ci parla dell’inno omerico a Demetra. Gli inni omerici sono 33 inni dedicati ad altrettante divinità che ci sono pervenuti. Sembra che siano stati a lungo tramandati oralmente prima di essere messi per iscritto. L’attribuzione a Omero è una pseudo-attribuzione (I Greci dell’età arcaica attribuivano a Omero tutti i testi in versi, come a Esculapio tutti i testi di medicina, eccetera), fra questi, l’inno a Demetra è probabilmente il più antico. Si nota che è stato composto da una donna, elogia la successione matrilineare. È probabilmente una testimonianza di un arcaico mondo matriarcale.

Questa volta, stabilire una conclusione non risulta facile anche per l’andamento un po’ insolito dell’articolo. Le volte precedenti essa ci si è presentata in modo del tutto spontaneo: è bastato ricordare l’ignoranza del puritanesimo yankee che vede pornografia negli affreschi della Cappella Sistina e nel David di Michelangelo per cogliere tutta la distanza che separa costoro dalla cultura europea, ma ancora di più l’occasione offerta da “Ancient Origins” di parlare del leone di Cheronea, monumento fatto erigere da Filippo II di Macedonia per onorare il valore dei nemici sconfitti della Legione Tebana, che ci rivela tutta la nobiltà dell’uomo ellenico, e non potrebbe contrastare maggiormente con la volgarità dei nostri tempi in cui a distanza di ottant’anni ci si accanisce a demonizzare gli sconfitti della seconda guerra mondiale.

I punti salienti del nostro discorso sono comunque l’antichità e la grandezza della civiltà europea di cui emergono sempre nuove testimonianze, e la lezione di Felice Vinci (non solo lui naturalmente) che ci invita a ricercare le nostre radici nel nord, a dispetto di tutte le suggestioni africane e mediorientali che cercano di propinarci.

NOTA: Nell’illustrazione, la sezione Campania Romana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli recentemente aperta al pubblico (da “ArcheoMedia”).