NOTA: Quello che vi presento – suddiviso in tre parti per motivi di lunghezza – è il testo della conferenza da me tenuta al corso Erasmus di cui vi ho già parlato (Un insolito Erasmus) nel marzo 2019, corso, come vi ho detto, impreziosito dalla presenza di Felice Vinci. Per la verità, ho esitato a lungo prima di sottoporre questo testo alla redazione di “Ereticamente”, poiché la gran parte di ciò che esso contiene è già presente nelle serie di articoli (un centinaio) da me pubblicati sotto i titoli di Una Ahnenerbe casalinga e (una ventina) Ex Oriente Lux, ma sarà poi vero? Anzi, il problema nella preparazione della conferenza e nella stesura di questo testo, è stato quello di scegliere i momenti più significativi nell’ambito di un materiale così vasto. Tuttavia, repetita iuvant, soprattutto dal momento che si tratta di contrapporsi a una “scienza” storica e archeologica intesa a minimizzare o a ignorare per chiari motivi politici tutto quanto è europeo.

Io penso che tutti voi sappiate quel che ci dice un qualsiasi libro di testo, a cominciare da quelli per la scuola elementare, fino ai testi universitari, e quel che ci ripetono le pubblicazioni divulgative, le trasmissioni televisive, e via dicendo, sulle origini della civiltà: essa sarebbe nata in Medio Oriente nella cosiddetta Mezzaluna Fertile tra Egitto e Mesopotamia e, attraverso un complicato passaparola tra Egizi, Sumeri, Babilonesi, Assiri, Fenici, Ebrei, Persiani, Minoici e – buoni ultimi – Greci e Romani, si sarebbe estesa sul nostro continente fino ad arrivare nel cuore dell’Europa, portata dalle lance e dai gladi romani poco prima dell’era cristiana.

Questa concezione ci è talmente familiare che raramente pensiamo di dubitarne, tanto meno di metterla in discussione, ma le cose stanno veramente così? Perlomeno si nota subito una stranezza: nel Paleolitico superiore, se è già possibile scorgere i segni di un incipiente incivilimento umano, è in Europa più che altrove che essi si notano: pensiamo all’elaborata industria litica magdaleniana, alle asce bifacciali che per la loro pregevolezza estetica sono state paragonate a delle trine di pietra, ma ancora di più alle pitture parietali di Altamira e di Lascaux, di tutta l’area della Dordogna, che ci testimoniano il raggiungimento di un precoce livello di evoluzione culturale. Tutto questo poi si sarebbe spostato con un incredibile balzo da canguro all’altro capo del Mediterraneo, per ritornare lentamente, quasi strisciando, in epoca storica sul nostro continente.

Ad avallare l’idea che il neolitico europeo fosse assai diverso da come solitamente ce l’immaginiamo e da come ancora adesso viene raccontato dai libri di storia (quando si degnano di parlarne, il che non accade spesso: solitamente si parla dei primi ominidi africani, della comparsa dell’uomo di Neanderthal, di quello di Cro Magnon e poi si salta direttamente alle civiltà mediorientali della Mezzaluna Fertile, egizia e mesopotamica), non è solo qualche ricercatore emarginato e fuori dagli schemi, ma quello che probabilmente è il più insigne esponente dell’archeologia britannica, Colin Renfrew che per i suoi meriti scientifici è stato nominato nel 1991 barone di Kaimsthorm (barone, non baronetto, il solito “sir” che è toccato anche ai Beatles)

Nel suo saggio Before civilization, the Radiocarbon Revolution and prehistoric Europe, pubblicato in italiano con il titolo L’Europa della preistoria, Renfrew ha scritto:

“Molti di noi erano convinti che le piramidi d’Egitto fossero i più antichi monumenti del mondo costruiti in pietra, e che i primi templi fossero stati innalzati dall’uomo nel Vicino Oriente, nella fertile regione mesopotamica. Si riteneva anche che là, nella culla delle più antiche civiltà, fosse stata inventata la metallurgia e che, successivamente, le tecnologie per la lavorazione del rame e del bronzo, dell’architettura monumentale e di altre ancora, fossero state acquisite dalle popolazioni più arretrate delle aree circostanti, per poi diffondersi a gran parte dell’Europa e del resto del mondo antico (…).

Fu quindi un’enorme sorpresa quando ci si rese conto che tutta questa costruzione era errata. Le tombe a camera megalitiche dell’Europa occidentale sono ora considerate più antiche delle piramidi e sono questi, in effetti, i più antichi monumenti in pietra del mondo, sì che una loro origine nella regione mediterranea orientale è ormai improponibile (…) Sembra, inoltre, che in Inghilterra Stonehenge fosse completata e la ricca età del Bronzo locale fosse ben attestata, prima che in Grecia avesse inizio la civiltà micenea (…) Le nuove datazioni ci rivelano quanto abbiamo sottovalutato questi creativi “barbari” dell’Europa preistorica, i quali in realtà innalzavano monumenti in pietra, fondevano il rame, creavano osservatori solari, e facevano altre cose ingegnose senza alcun aiuto dal Mediterraneo orientale (…) Si verifica tutta una serie di rovesciamenti allarmanti nelle relazioni cronologiche. Le tombe megalitiche dell’Europa occidentale diventano ora più antiche delle piramidi (…) e, in Inghilterra, la struttura definitiva di Stonehenge, che si riteneva fosse stata ispirata da maestranze micenee, fu completata molto prima dell’inizio della civiltà micenea (…) Quell’intero edificio costruito con cura, comincia a crollare, e le linee di base dei principali manuali di storia devono essere cambiate”.

In realtà, di questa rivoluzione che il radiocarbonio e la dendrocronologia avrebbero dovuto produrre, e teniamo presente che L’Europa della preistoria è del 1973, finora non si è vista traccia alcuna. Il conservatorismo degli ambienti accademici sembra avere, almeno per ora, partita vinta.

La nascita di una cultura complessa è legata all’agricoltura, non solo perché essa permette la sedentarizzazione, laddove le popolazioni di cacciatori-raccoglitori sono necessariamente nomadi, pressate dalla necessità di spostarsi dopo aver esaurito in termini relativamente rapidi le risorse di un territorio, ma perché l’agricoltura permette la produzione di un surplus alimentare che a sua volta consente che non tutti siano impegnati nella ricerca di quanto occorre per l’immediata sussistenza, e quindi la formazione di classi sociali di artigiani, mercanti, sacerdoti, politici, amministratori, e infine artisti e letterati, cioè un’articolazione sociale complessa.

Esistono indizi che fanno pensare che la rivoluzione agricola possa essere avvenuta non in Medio Oriente come è affermato dalla maggior parte dei testi storici, ma precisamente in Europa, indizi che sono precisamente due: la priorità europea nell’allevamento dei bovini e nella scoperta dei metalli.

Che l’addomesticamento dei bovini sia avvenuto in Europa, lo dimostra chiaramente un fatto: la tolleranza al lattosio in età adulta, essa è un adattamento darwiniano all’utilizzo di una nuova fonte alimentare, il latte vaccino, un adattamento che è lecito presumere tanto più diffuso quanto più antico; essa è massima nell’Europa occidentale a nord dell’arco alpino e fra le popolazioni dell’Europa settentrionale di origine europea, per poi decrescere gradatamente man mano che ci si sposta verso il sud e l’est, fino praticamente a sparire nell’Africa subsahariana e nell’Asia orientale.

Ciò fa pensare che i bovini siano stati addomesticati per la prima volta da qualche parte fra la Scandinavia e l’arco alpino, ed è verosimile presumere che tale addomesticamento che probabilmente si è presentato inizialmente nella forma della transumanza, derivi a sua volta dall’usanza di seguire le mandrie di renne semi-addomesticate tipica dei popoli artici.

L’uro, l’antenato selvatico delle attuali razze bovine domestiche, era ben conosciuto in età medioevale, e l’ultimo esemplare, una femmina, è scomparsa in Polonia nel XVII secolo. Una testa di questo animale è riprodotta nello stemma del cantone svizzero che da esso prende il nome: Uri.

La connessione tra agricoltura e metalli non è forse sulle prime così evidente. Occorre dire che in generale gli uomini preistorici riuscivano a produrre un repertorio di attrezzi litici adeguato al loro stile di vita. La transizione dal paleolitico al mesolitico ha a lungo sconcertato gli archeologi: al posto delle eleganti asce magdaleniane compaiono lunghe serie di dentelli di pietra simili a piccoli ciottoli acuminati, fino a quando non ci si è resi conto che immanicati su di un ramo curvo, questi potevano costituire una falce rudimentale ma efficiente, essi segnalano cioè il passaggio all’economia agricola.

L’ascia in pietra levigata del neolitico, poi, non è un’evoluzione dell’ascia in pietra scheggiata paleolitica, ma un attrezzo diverso, non serve per la caccia ma per abbattere alberi, essa cioè ci segnala il momento in cui le comunità umane già agricole non si accontentano più di trasformare in campi i prati aperti e le radure, ma cominciano ad abbattere le foreste per guadagnare spazio.

Se la produzione di attrezzi litici era, almeno per un lungo periodo, complessivamente adeguata alle esigenze di questi nostri antenati preistorici, come mai a un certo punto si è arrivati ai metalli? Tutto sommato, lo strumento di metallo richiede tecniche di produzione più complesse dell’attrezzo litico, la fusione innanzi tutto, una materia prima più difficilmente reperibile, si spezza più facilmente, perde il filo, si ossida. La ragione sembrerebbe essere sostanzialmente una: realizzare un crogiolo dove colare il metallo fuso poteva richiedere a un artigiano preistorico anche molto più lavoro di quello necessario per un attrezzo di pietra, ma una volta realizzato, esso poteva essere usato indefinitamente per innumerevoli fusioni. In altre parole, occorreva fare fronte a una richiesta crescente di attrezzi da lavoro e se fino a un certo punto la produzione di attrezzi litici era stata adeguata, questo significava solo una cosa: espansione demografica.

A sua volta, espansione demografica significa che la rivoluzione agricola era stata compiuta, perché le società di cacciatori-raccoglitori sono costrette a essere demograficamente stabili dalla scarsità delle risorse disponibili: bocche in più significa semplicemente fame.

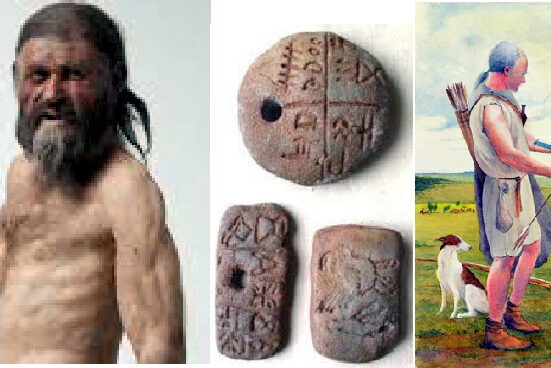

Ora, il più antico attrezzo metallico conosciuto è l’ascia di rame dell’uomo del Similaun, di circa cinque secoli più antica di analoghi attrezzi mediorientali. Questo non significa necessariamente che Oetzi non fosse un cacciatore, come suggerisce il resto del suo corredo, ma con ogni probabilità apparteneva a una società già agricola.

Analogamente, la più antica miniera conosciuta che reca segni di sfruttamento umano sembra essere quella di Rudna Glava nella ex Jugoslavia.

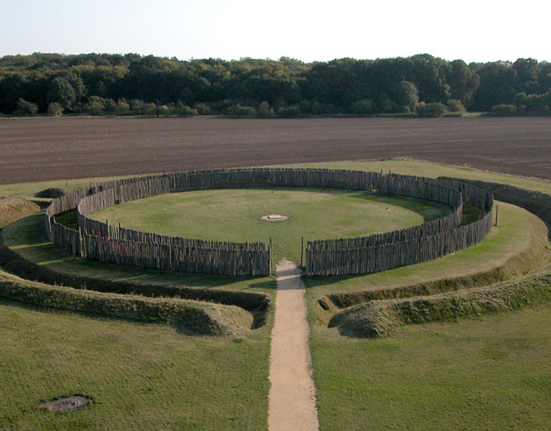

La misurazione del tempo, la conoscenza dei cicli stagionali è certamente importante per popolazioni di cacciatori-raccoglitori, poiché la disponibilità di selvaggina e dei frutti spontanei della terra variano nel corso dell’anno, ma tale conoscenza lo è ancora di più per gli agricoltori che devono conoscere con precisione almeno approssimativa i periodi adatti per la semina, per la mietitura, per tutti i lavori agricoli strettamente connessi al ciclo stagionale. Ora, guarda caso, il più antico “calendario” conosciuto al mondo, sapete dove è stato ritrovato? Non in Medio Oriente, ma in Scozia, nella località di Warren Fields. Si tratta di una serie di buche di età mesolitica nelle quali dovevano essere infissi dei pali che, traguardati al sorgere del sole, dovevano indicare in quale momento dell’anno, in quale mese ci si trovasse.

E’ forse lo stesso concetto che più tardi, su scala molto più ampia, è stato applicato ai grandi circoli megalitici che costellano le Isole Britanniche e le coste atlantiche dell’Europa, dalla Penisola Iberica alla Scandinavia.

La cosa forse più sorprendente, è che un certo tipo di archeologi, quelli che sfortunatamente possiamo considerare il mainstream dell’archeologia, quelli che ancora oggi dettano legge riguardo ai libri di testo e alle opere divulgative, che si entusiasmano e ci annunciano la scoperta di “una nuova civiltà” ogni volta che in Medio Oriente si rinvengono quattro cocci di vaso, sembrano ignorare del tutto i grandi complessi megalitici europei, da Stonehenge all’immenso campo di mehir di Carnac in Bretagna, alla stupenda tomba neolitica di Newgrange in Irlanda che, di nove secoli più antica delle piramidi egizie della piana di Giza è con ogni verosimiglianza il più antico edificio al mondo giunto intatto fino a noi, per non parlare dei nuraghi sardi e dei templi megalitici che sorgono nell’isola di Malta. Come se non bastasse, a tutto ciò va aggiunto il circolo megalitico antichissimo ma di recente scoperta, ritrovato in Germania a Gosek e risalente a 7000 anni fa.

A partire dal 2005 l’area di Stonehenge è stata attentamente esaminata da due distinti team di archeologi, uno guidato da Micheal Parker Pearson dell’Università di Sheffield, l’altro da Tim Darwill e Geoff Wainwright, e ciò che costoro hanno scoperto è tale da farci rivoluzionare la conoscenza che abbiamo non solo del monumento della piana di Salisbury, ma dell’intera preistoria europea. A rivelarsi ricche di importanti informazioni sono state soprattutto le sepolture adiacenti al sito, ma è meglio arrivarci per gradi, e intanto avere presente come è fatta Stonehenge. Il monumento è composto di tre cerchi di pietre. Il più interno e il più esterno sono composti da triliti (ossia due grandi pilastri di pietra cui ne è stata sovrapposta una terza come architrave) realizzati nella grigia pietra locale nota come sarsen, mentre il secondo è composto dalle cosiddette pietre blu che una volta bagnate assumono una tinta azzurra, che non sono di origine locale, ma vengono dal Galles, dalla zona delle Praseli Hills, che si suppone siano state trasportate fino al Wiltshire dove si trova Stonehenge, via mare attraverso il canale di Bristol su zattere, cosa che comunque deve aver richiesto capacità tecniche notevoli.

Il motivo di ciò si può intuire: le Praseli Hills sono una zona ricca di sorgenti termali il cui potere curativo è rinomato fin da tempi remotissimi. Lo stesso potere era verosimilmente attribuito alle pietre, e faceva di Stonehenge una sorta di santuario dedicato alla cura delle malattie, una Lourdes della preistoria, l’hanno definito Darwill e Wainwright.

Una delle sepolture più importanti che sono state rinvenute nella zona, che pare essere quella che in assoluto aveva il corredo funebre più ricco che sia mai stato ritrovato in una tomba dell’età neolitica, è quella del cosiddetto arciere di Amesbury. Si trattava di un uomo di circa sessant’anni che presentava un ascesso dentario che gli si era infiltrato nella mandibola e che di quando in quando doveva procurargli dolori atroci, e una vistosa zoppia, con il femore sinistro visibilmente più lungo dell’altro, probabilmente conseguenza di una caduta da cavallo in età giovanile.

C’è una tecnica che permette di capire dove una persona di cui si sono ritrovati i resti, ha trascorso gran parte della sua vita, ed è l’analisi degli atomi di stronzio e degli isotopi di ossigeno che si trovano nello smalto dentario. Questi dipendono dalla frutta e dalla verdura e si intrappolano nello smalto consumando vegetali, e ogni località ha la sua “firma” caratteristica.

Ecco quindi la sorpresa: “L’arciere” era un forestiero, l’analisi dello smalto dentario ha attestato la sua provenienza dall’arco alpino, e il ricco corredo funebre testimonia la sua appartenenza a quella che è stata chiamata la cultura del bicchiere campaniforme, all’epoca diffusa dalla Penisola Iberica alle Alpi.

L’uomo non era solo nel suo viaggio ultraterreno, assieme a lui è stato sepolto un giovane di circa vent’anni. Poiché “l’arciere” è stato soprannominato anche “il re di Stonehenge”, il giovane è stato chiamato “il principe”, infatti l’analisi del DNA ha chiarito che si trattava effettivamente di suo figlio, anche se lo smalto dentario ci ha invece rivelato che il giovane deve aver trascorso tutta la sua non lunga vita nella piana di Amesbury non distante dal santuario. Siamo dunque certi che “l’arciere” ha vissuto nei pressi di Stonehenge perlomeno abbastanza tempo da generare un figlio, anche se non sappiamo se il giovane sia morto contemporaneamente al padre, dopo o magari prima di lui, è verosimile però che l’uomo abbia vissuto per anni nei pressi del santuario, contando di farvi ricorso per risolvere i problemi di salute che l’affliggevano.

Un’altra sepoltura che ci ha fornito indizi analoghi a quella dell’arciere, è quella del giovane con la collana di ambra. Questo ragazzo aveva al momento della morte un’età di quindici anni, ed è stato sepolto con al collo una collana di ambra di provenienza baltica, che era considerata fino alla scoperta dei metalli uno dei materiali più preziosi di cui si potesse disporre, e questo ci testimonia l’appartenenza a uno status sociale elevato. Lo smalto dentario ci ha rivelato un’origine dal bacino del Mediterraneo, inoltre la giovane età fa pensare che il ragazzo non viaggiasse da solo, ma facesse parte di un gruppo familiare.

Vi è chiaro cosa significa tutto ciò? Improvvisamente appare davanti ai nostri occhi il quadro di un’Europa neolitica molto più civile di quel che potevamo finora avere supposto, dove le persone, non solo le merci come l’ambra baltica, che potrebbe essere sempre passata di mano in mano, viaggiano su grandi distanze, e non solo isolati avventurieri, ma anche persone invalide come l’arciere, e gruppi familiari con figli minori.

Ma le sorprese non finiscono qui. Altre sepolture ci hanno rivelato elementi non meno importanti che ci danno un quadro ancora più completo della Britannia neolitica e forse dell’intera Europa del tempo. Un’inumazione che ha destato parecchie perplessità negli archeologi è quella dei cosiddetti arcieri di Boscombe. Sarà bene precisare che non è assolutamente detto che né queste persone né l’arciere di Amesbury praticassero effettivamente il tiro con l’arco. L’uno e gli altri sono stati soprannominati in questo modo per il gran numero di punte di freccia ritrovate nel corredo funebre. Le frecce dovevano essere un must per le sepolture dell’epoca. Le punte di pietra si sono conservate, le aste lignee ovviamente no.

Lo scavo ha restituito i resti di sei persone: tre uomini, un adolescente e due bambini. All’epoca, le sepolture collettive erano piuttosto rare, inoltre il fatto che si trattasse di persone di un solo sesso, tende a far escludere che si trattasse di un gruppo familiare.

Anche in questo caso, l’analisi dello smalto dentario ha dato una risposta forse inaspettata: queste persone provenivano dal Galles, precisamente dalla zona delle Praseli Hills, la stessa da cui vengono le pietre blu. Si pensa che fossero operai addetti al trasporto e forse alla posa in opera di queste pietre, rimasti vittime di qualche incidente, eventualità tutt’altro che da escludere quando si maneggiano monoliti del peso di diverse tonnellate. I bambini forse seguivano i padri per imparare il mestiere e per svolgere qualche lavoretto.

Questo ci rimanda l’immagine di una società complessa dove esistono classi di lavoratori specializzati, il che non è esattamente l’idea della preistoria che avevamo in mente finora.

Darwill e Wainwright hanno setacciato il terreno su cui sorge Stonehenge e scoperto una cosa interessante: sebbene il triplice cerchio megalitico sia composto principalmente di pietra sarsen, la maggior parte dei frammenti trovati nel suolo proviene dalle pietre blu. Questo ha portato i due archeologi a pensare che queste ultime fossero scheggiate deliberatamente allo scopo di ricavarne amuleti che venivano poi commercializzati. Ulteriori indizi in questo senso sono stati forniti da un’altra sepoltura rinvenuta proprio da Darwill e Wainwright: essa ha rivelato i resti di un uomo giovane, di circa venticinque anni, ed è un’inumazione francamente anomala rispetto agli usi del periodo: innanzi tutto, è molto superficiale, al punto che la spina dorsale dello scheletro risulta spezzata molti secoli dopo la morte, probabilmente dalla lama di un aratro, poi il morto è stato sepolto in posizione distesa e non rannicchiata in posizione fetale, come in genere si usava per le sepolture dell’epoca, e si nota la mancanza totale di corredo funebre, laddove anche nelle inumazioni più povere si trova sempre qualche elemento, almeno una brocca di birra, per confortare il defunto nel suo ultimo viaggio.

L’esame dello scheletro ha rivelato che il giovane ha subito una morte violenta: era stato trafitto da frecce scagliategli da almeno due direzioni diverse e poi finito mentre si trovava a terra. Fra le sue ossa sono stati trovati tre amuleti di pietra blu.

Secondo i due archeologi, si sarebbe trattato di un ladro introdottosi nel santuario nottetempo e che, sorpreso dai guardiani, sarebbe stato fermato e ucciso a colpi di freccia mentre fuggiva. Gli amuleti di pietra blu dovevano essere il suo bottino, e il fatto che essi non siano stati del tutto recuperati, probabilmente perché nascosti dalle vesti che ovviamente non si sono conservate, suggerisce che questo dramma preistorico debba essere avvenuto di notte.

All’esecuzione sommaria sarebbe seguito il seppellimento affrettato, probabilmente per non turbare le attività e i commerci che sarebbero ripresi nel santuario l’indomani. The show must go on”.

Una preistoria che ci appare inaspettatamente moderna, dove esistono i commerci, il furto, e persino l’equivalente di un corpo di polizia, sebbene la giustizia che viene praticata ci appaia alquanto sbrigativa e sommaria rispetto ai nostri standard.

NOTA: Nell’illustrazione, a sinistra bandiera del cantone svizzero di Uri, che prende il nome dall’uro, l’antenato selvatico delle razze bovine domestiche, ed è appunto il simbolo del cantone. L’uro era presente in Europa fino al XVII secolo, a riprova del fatto che appunto in Europa è avvenuto l’addomesticamento dei bovini. L’anello al naso fa pensare che anche alcuni degli ultimi uri siano stati addomesticati. Al centro, ricostruzione dell’uomo del Similaun, Oetzi. La sua ascia di rame è il più antico attrezzo metallico conosciuto. A destra, uno scorcio di Stonehenge.