Capita, non così raramente, che la gente mi chieda come mai non abbia uno smartphone.

Io, tra riso e serietà, rispondo sempre di essere un luddista e pertanto di non poterne fare uso.

Qualche giorno fa, durante una discussione sul tema ‘attualità’, mi è capitato di citare il Luddismo e di notare, con certa sorpresa, che il mio interlocutore ne era a conoscenza – il che ai giorni nostri è un evento assai raro… Così ho deciso di scrivere un articolo su cosa pensassi a riguardo.

Anticipo che sono perfettamente conscio del fatto che l’annullamento totale della tecnologia nell’era di internet riscontri una possente resistenza – dunque risparmiatemi eventuali critiche a riguardo – nonché una sorta di contraddizione visto che ne ho fatto utilizzo per la scrittura di quest’articolo.

Ciò che mi interessa di più è percepire lo spirito di rivolta contro l’utilizzo massivo delle macchine ed indurvi a un ragionamento.

Ritorniamo al principio e cerchiamo di spiegare bene cosa portò alla nascita dei Luddisti in Inghilterra.

I Luddisti, che prendono il nome dal caporivolta Ned Ludd, furono un movimento spontaneo di operai i quali, accortisi che all’aumentare del livello tecnologico delle macchine nelle fabbriche diminuiva il numero necessario di operai, cosa, questa, che segnava il graduale aumento della disoccupazione, decisero di passare all’azione e di distruggere i macchinari industriali.

Non avevano metodologie d’azione avanzate, la loro era solo un’istintiva rabbia rivolta contro le macchine che li avevano incatenati allo sfruttamento.

La critica generale mossa al Luddismo è che non si può ritornare indietro nel tempo e che l’avanzamento tecnologico sia inevitabile, dunque le posizioni degli antiluddisti si chiudono in una sorta di positivismo assoluto, segnato oltretutto da una cecità di tale preteso e inevitabile ‘sviluppo tecnologico’ nei confronti dei rapporti sociali.

Persino Marx ed Engels criticarono il Luddismo come neutralizzatore di quella crescita tecnologica che saboterebbe gli assetti sociali, additandolo persino come forza conservatrice.

Pur non essendo d’accordo con Marx su questo punto, ne usufruirò velocemente per spiegare l’evoluzione della macchina in un contesto marxiano.

Per Marx, all’avanzare del capitalismo, la macchina è destinata anch’essa ad una sua evoluzione.

Se nell’iniziale catena di produzione la macchina è ad uso e consumo del lavoratore, il quale decide quando e dove usarla, con l’avanzare del livello tecnologico si invertono i ruoli e la macchina dirà all’uomo quando deve essere accesa e spenta.

La macchina, dunque, da strumento nelle mani dell’uomo, si trasforma in controllore del lavoratore nella catena di produzione.

La macchina è il capitale che incatena l’operaio ai rapporti sociali di sfruttamento e del suo detentore.

Distruggere la macchina, sempre in un’ottica ottocentesca, sarebbe stato il modo migliore per abbattere lo sfruttamento sociale: spezzare, cioè, l’arma detenuta dal capitalista; ma il capitalismo si è dimostrato più forte e ha invece trionfato l’utilizzo della macchina contro l’uomo.

Oggi il discorso non è più lo stesso e ne descriverò dopo le motivazioni.

Nella rivolta, in pieno senso luddista, che voglio celebrare, non posso che citare, sempre rimanendo ancorati al succitato periodo storico, il pensiero di Thoureau, la cui opera maggiore, Walden ovvero Vita nei boschi, esalta il ritorno alla natura selvaggia americana come liberazione dalla società delle macchine:

«In effetti, un uomo che lavori duramente non ha abbastanza tempo per conservare giorno per giorno la propria vera integrità: non può permettersi di mantenere con gli altri uomini i più nobili rapporti, perché il suo lavoro sarebbe deprezzato sul mercato; ha tempo solo per essere una macchina.»

Il ritorno alla purezza della natura, per Thoureau, è come un battesimo alla vita da uomo libero.

Sul finire dello stesso secolo, sempre negli Stati Uniti, le comunità Amish più conservatrici decisero di lasciarsi permeare dalla tecnologia del tempo, ancorandosi però al livello raggiunto allora – nell’Ottocento – anche successivamente, segnando comunque una rivolta contro progressismo tecnologico. Costoro, inoltre, si rifiutarono non solo di partecipare alla leva militare ma anche di riconoscersi nello stato americano e di pagarne le tasse.

L’isolazionismo è una forma di resistenza al mondo moderno. Per carità, una tale forma di isolamento può configurarsi come un assedio alla modernità, esaltando e conservando lo spirito della sua comunità; ma senza uno spirito “barbaro”, distruttivo, senza una precisa volontà di sabotare il mondo altrui, un mondo in cui non ci si riconosce – l’idea alla base del Luddismo, appunto – ogni tentativo di resistenza è destinato ad una lenta e progressiva morte.

Saltando a pie’ pari l’antipositivismo di Nieztsche, ci ritroviamo un secolo dopo la fine delle guerre napoleoniche, persino dopo la prima guerra mondiale, in un periodo in cui il positivismo è già crollato su se stesso, da se stesso, e senza bisogno di “aiuti” dall’esterno…

Lo stesso sviluppo capitalistico, che aveva dato impulso alla formazione di una ricca e numerosa classe borghese durante la Belle Epoque, la quale viveva con ogni sorta di vizio, finisce per causare milioni di morti e mutilati in tutta Europa nonché la netta sensazione di essere stati usati come macchine al servizio dei potenti industriali.

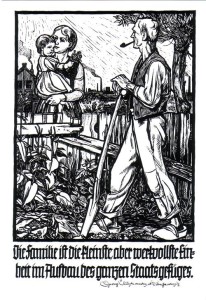

In questo periodo si sviluppa nella stessa onda luddista un pensiero cogente di esaltazione del mondo rurale, caratterizzato anch’esso da un netto rifiuto del mondo delle macchine e delle moderne città industriali: il Ruralismo, il quale troverà massima espressione in Germania nel movimento Wandervögel prima e Volkisch dopo; in Italia il Ruralismo sarà sostenuto negli anni ’30 dal Fascismo.

In Germania, nel 1923, si forma ad Halle la lega degli Artamani: tale associazione si prefiggeva l’obiettivo di incentivare e sostenere l’agricoltura come metodo per il raggiungimento dell’autarchia totale oltre che l’esaltazione romantica dello spirito comunitario e delle tradizioni contadine.

Tale associazione nacque in funzione antilatifondista.

Se il latifondo rappresentava in agricoltura il modello capitalista imposto, gli Artamani erano per lo più contadini che cercavano di liberarsi dall’ingiusto rapporto che si era creato tra latifondista e coltivatori sfruttati. L’obiettivo era la liberazione da questo sfruttamento e la realizzazione di terreni per coltivatori diretti.

Un tema essenziale di cui trattare è la difesa della razza.

Se i primi socialdarwinisti si inseriscono in una logica positivista sul tema della difesa della razza, in questo periodo avviene la totale opposizione delle tesi iniziali.

Mi spiego meglio. Inizialmente si credeva che chi fosse più ricco avrebbe procreato di più, ergo i migliori elementi razziali avrebbero figliato in numero superiore agli strati bassi della società (da notare la sorta di classismo che caratterizzava il primo socialdarwinismo).

Con il tempo l’evidenza demografica mutò completamente e ci si accorse che le città e i luoghi di industrializzazione erano i punti focali della sterilizzazione per ogni razza e proprio i proletari crescevano con maggiore velocità.

Qui si inseriscono le opere di Darré, anche lui Artamano, e del dr. Hans Günther, i quali per la difesa della razza, in particolar modo la nordica, sostenevano la necessità di costituzione e radicamento delle comunità rurali nel territorio orientale, in gran parte in mano ad i grandi latifondisti prussiani.

Una difesa della razza totalmente agli antipodi di quella che poteva trovarsi nella filosofia inglese o americana, fondata esclusivamente sulla terra e su un ritorno a questa.

Tale opera di espropriazione del latifondo e di ridistribuzione dei terreni a coltivatori diretti fu praticamente immediata una volta che Walther Darré giunse al ruolo di Ministro delle politiche agricole.

A questa si aggiunsero vincoli paesaggistici sulle opere di industrializzazione e forti limitazioni sull’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici in agricoltura.

Stabilirono un anno di servizio agricolo obbligatorio attraverso il quale i ragazzi potevano finalmente vivere a contatto con Madre Natura: oltre allo studio, praticavano educazione fisica nonché spirituale, prestavano servizio nelle campagne come contadini e partecipavano alle feste folkloristiche della zona.

L’opera di Darré fu encomiabile, mai nessuna nazione fece così tanto per la difesa del contadinato e la sua rivitalizzazione tra coltivatori diretti e nuova gioventù. ( continua )

Alberto Catalano