Basta ai giovani contestatori staccarsi dalla cultura, ed eccoli optare per l’azione e l’utilitarismo, rassegnarsi alla situazione in cui il sistema s’ingegna ad integrarli. Questa è la radice del problema: usano contro il neocapitalismo armi che in realtà portano il suo marchio di fabbrica e sono quindi destinate soltanto a rafforzare il suo dominio. Essi credono di spezzare il cerchio e invece non fanno altro che rinsaldarlo.

Pier Paolo Pasolini

Torino, maggio ‘98

Sto ascoltando la colonna sonora del film California composta da Gianni Fierro.

Il film è stato un commiato al genere western all’italiana o western spaghetti, che dir si voglia, del regista Michele Lupo.

Un piccolo gioiello screziato d’autunno, incastrato tra i soliti cliché bang bang da “Arriba la Revolution” e “daje ar sudista schiavista”.

Nessuna scena condita a schiaffoni con relative acrobazie stuntman, ma una tremenda aria polverosa da crollo della Monument Valley, un’umiliazione disarcionata da indiane selle selvagge, schiacciata da speroni rumorosi, trascinati da soldati in divisa grigia sotto l’ombra impietosa della fine della guerra civile americana.

Una piccola epopea dei vinti, benedetta da Reverendo Colt, come quella che si andava consumando in Italia a partire dalla notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943.

Di un’altra epopea simile, nel maggio ‘98, si ricordavano vagamente i singhiozzi sessantottini dalle colonne del Manifesto, de l’Unità, dell’immarcescibile Repubblica e dai soliti inserti speciali a condimento di Espresso, Micromega e ammennicoli vari.

Il poliscriba leggeva cose che lui non aveva vissuto, leggeva degli ultimi strascichi di una strisciante guerra civile iniziata tra le nebbie padane, dopo il ventennio, abbarbicato al ritmo incessante della catena di montaggio di una fabbrica del profondo Nord.

Leggeva nelle pause sindacali dettate da sua santità concertazione, 10 minuti d’aria ogni ora, scorreva la nostalgia su carta, affrancato storicamente da quella mejo gioventù che lo circondava piena d’acciacchi e che gli ricordava soltanto i cambi a rotazione in quella postazione di lavoro produttivo.

Ad ogni ripetuto gesto, un Giovanni, un Pietro, un Nicola in tute blu si rintuzzavano di sfottò sul campionato, mentre, incessanti, giravano caffè “illegali” prodotti da caffettiere vere, nascoste tra le linee di saldatura, ai quali non rinunciava nessuno e dai quali si facevano corrompere dirigenti e tute nere.

Ancora si potevano sentire sfavillii dialettici pugliesi, siculi, veneti, sardi, piemontesi; i minuti ruotavano come i cestelli sulle linee aeree che conducevano al controllo qualità e di lì, alle verniciature.

Io ero pallido di carne, muscoloso come un pugile senza ring, mani senza calli, sprofondato nelle mie teorie scolastiche sulla società, abbordato assiduamente da quelli di destra e di sinistra che ancora credevano in qualche genere di militanza: stava a me la scelta… entrare nel sindacato o starmene fuori.

Davanti a me le porte della triade CGIL-CISL-UIL (i grandi traditori della lotta operaia) o i duri e puri dei COBAS, o i marginali dell’UGIL, il cui rappresentante mi riforniva di materiale fascista, secondo lui, (non l’opera omnia di Mussolini, i discorsi di Almirante, gli scritti di Gentile, ma le cassette di King Arthur ed Excalibur… sic!) credendo più alla mia forza fisica che a quella intellettuale.(di pensatori non ce n’era bisogno, di picchiatori ancor meno, ma di mediatori tiepidi… una grande urgenza per la futura dissoluzione di AN).

Così, il vostro, si era messo in testa di risalire la corrente del movimento operaio scartabellando tra i cestoni ricolmi di roba che nessuno leggeva più, reperibile, praticamente a costo zero, nei festival dell’Unità ammorbati dalla presenza di Bertinotti e Diliberto, dal fumo delle braci e dall’egoismo di stomaco che aveva lucullianamente sostituito l’appartenenza di classe.

Lo ammetto… una coglionata giovanile da figlio della scuola dell’obbligo… ma tant’è.

La facoltà di Giurisprudenza prima e quella di Filosofia dopo mi avevano lasciato annaspare nel disprezzo verso gli intellettuali della sinistra al caviale torinese – i Tranfaglia, i Vattimo, gli Eco et similia -, dai quali, separando il grano dal loglio, ho conosciuto uno degli ultimi pensatori liberi, Costanzo Preve, degno eroe di un film di Herzog.

Troppi studi, inoltre, mi avevano rammollito, consegnandomi ad un’inesorabile ignoranza pratica.

Il rapporto maschile con le chiavi inglesi, i grossi tubi d’acciaio, le presse per stampaggio a freddo da dieci tonnellate che ti facevano vibrare le palle ad ogni colpo, l’olio minerale sulle mani e sulla faccia, i 50 gradi a luglio, l’uscita liberatoria alle dieci di sera del secondo turno per andarsi a fare qualche birra ghiacciata in via Po, non sono cose che si insegnano in Aula Magna e nemmeno si apprendono parteggiando per Lulù nel memorabile La classe operaia va in paradiso.

Ma un incontro cambiò il mio senso delle cose in quel maggio.

Il movente che mi spinge oggi a scrivere di quello che mi accadde in quella primavera di vent’anni fa, è qualcosa che oggi sarebbe irripetibile, una sorta di miracolo inaspettato, non cercato consciamente, un’occasione sterile, direte voi, e non a torto, ma nel conoscere gli ultimi testimoni di un mondo in rovina, si percepisce correttamente qual’ è la geometria del possibile, quando si tratta di prendere decisioni che riguardano la propria esistenza o la propria sopravvivenza in un altro mondo, quello del quale si fa parte involontariamente e dal quale non si può fuggire se non con estremi balzi fantastici, quando si è impossibilitati a cambiarlo.

L’ultimo compagno abitava in una viuzza stretta del semicentro.

Lui e il suo gatto condividevano camera, tinello e cucinino: 50 metri quadrati di una tristezza non dissimile da quella di un interno di un cubicolo di cemento in Breslavia che una bellissima ragazza polacca, pronta a vivere con me il resto dei suoi giorni da donna libera, mi aveva mostrato in una foto, fiera di chiamarla “la mia casa”, nel 1991, finito il comunismo, davanti agli scavi archeologici di una villa romana del Tiburtino.

Conduceva una vita ascetica, l’ultimo compagno.

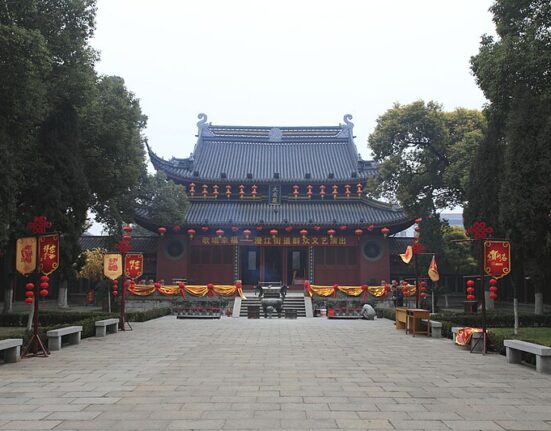

Sopra alla testata del letto campeggiava la foto di Baffone, dentro al guardaroba, nascosti tra i vecchi abiti, custodiva i suoi libri proibiti e certe montagne di appunti presi in Cina, quando ebbe la fortuna di recarsi nell’ultimo vero avamposto comunista (guai a parlargli di Cuba!) nella provincia del Guangdong, oggi la Silicon Valley della Repubblica Popolare.

“Guarda qui”, mi mostrava le offerte tecnologiche dei volantini che gli intasavano la buca delle lettere, “Sai perché non è possibile la Rivoluzione? Perché i prodotti tecnologici sono la droga finale, la droga letale che ammorba i cervelli, le coscienze, e se non li producono, non ne fanno continuamente e sempre più innovativi, sanno che i popoli si alzano… e non vogliono che questo accada più… mai più!”.

Tremava al ricordo di quando lui e i suoi compagni si prendevano le manganellate davanti ai cancelli della FIAT, mi faceva vedere le cicatrici, gli stralci ingialliti dei giornali dove si citavano le sue operazioni di agitatore.

Ci credeva ancora.

Mi mostrava occhi di bragia, come un Caronte dimonio che da quella barca non era sceso e, su quel naufragio, in quella discesa nel MaelstrÖm, voleva portarsi dietro un giovane avido di conoscenza come me che forse avrebbe potuto ancora istruire alla lotta, almeno era quello che lui, con tutta onestà, credeva e desiderava.

Nel mio sguardo d’acqua non annegava solo un uomo sfinito dall’abbandono sociale e dall’illusione di un paradiso comunista in terra, ma un rovo ardente posseduto da una forza animale, prometeica, che bruciava ancora vendetta in quel misero bilocale.

Lui sapeva chi era il nemico, io no.

Lui non cercava bersagli di carta, ma di carne e non considerava i morti sotto il terrorismo un’empietà, ma dei mali necessari per il trionfo della sacra causa rivoluzionaria.

Crociato di una Chiesa in rapida dissoluzione, non ammetteva sconfitta, ma soltanto un’impasse, un momento transitorio di ritirata strategica, un reflusso mareale che la storia, la Grande Storia dei popoli, avrebbe ritrasformato in una gigantesca onda oceanica, appena la produzione dei balocchi tecnologici si fosse interrotta.

Non gli ho mai detto in maniera canzonatoria: “ Svegliati, amico mio, siamo a due passi dal 2000”.

Lo rispettavo perché era un fedele alla linea, un fondamentalista, un pazzo integerrimo che mi ha regalato i giorni più veri della mia esperienza operaia.

Ho conosciuto i suoi compagni di lotta, a loro volta lucidi pensatori della condizione umana del ventesimo secolo; sentinelle ancora appostate dietro i muri delle case popolari delle Vallette, di Strada delle Cacce, di Via Artom; narratori saggi e ignoranti di storie di ordinaria vita di militanza, di catene, molotov, coltelli, tradimenti, amicizie con irriducibili fascisti, quando, deposte le armi, l’odio per il nemico comune, il capitalismo disumano, li isolava ai bordi di tavoli in formica nei recessi fumosi delle ultime piole, dove ancora si poteva bere un barbera generoso non etichettato, quello che sporcava labbra e bicchieri e ti lavava l’anima dalle scorie del falso ed egoistico benessere.

Non so che fine abbia fatto quell’ultimo compagno.

Sono passati vent’anni da quando ci salutammo ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II parlando del referendum del ‘46.

Mi regalò un introvabile libro sulla Rivoluzione Culturale tradotto dai suoi amici cinesi che gli avevano mostrato il meglio della cooperazione di fabbrica tra operai e ingegneri, e mi disse che non aveva molti giorni davanti a sé, perché un tumore al cervello lo stava consumando lentamente.

Lo vidi allontanarsi deambulando incerto, trafitto dai clacson delle auto, investito da sbuffi di pollini impregnati dei cattivi odori del traffico.

Mi lasciò una dedica in quel volumetto, un monito intransigente che ogni tanto rileggo pensando di aver mancato il segno, malgrado il mio spirito di osservazione e la mia tenacia nel tuffarmi nelle cause perse:

“Il vero nemico della Rivoluzione, di qualunque Rivoluzione, sei solo tu”.

Il Poliscriba

2 Comments