Per la casa editrice Agorà & Co., Marcello De Martino, nella collana “Speaking Souls – Animæ Loquentes. Linguistica, Antropologia e Storia delle Religioni” da lui diretta, ha pubblicato un monumentale studio comparativo nell’ambito della religione indoeuropea dal titolo Le divine gemelle celesti, concentrandosi, come riporta il sottotitolo, sulla sacertà del Fuoco centrale e sulla semantica dell’Aurora. La complessa dinamica che interagisce metafisicamente tra la sfera del fuoco come dimensione assiale del “calore” e la sfera della luce come dimensione espansiva della “visione” è un tema che richiede un’altissima levatura non solo di erudizione ma anche di comprensione filosofica: solo la rara e acuta capacità di approfondimento di Marcello De Martino, nell’ambito di un’analisi comparativa che non annota semplicemente e letteralmente la sterminata quantità di dati fornita dalla tradizione indoeuropea, ma che coglie di quest’ultima il dato interno e noumenico, poteva affrontare con grande capacità interpretativa categorie spirituali dello spirito in diversificate rappresentazioni del sacro seppur appartenenti ad una medesima koinè di riferimento. Non a caso nella preziosa prefazione a firma della prof. Claudia Santi si annota:

“La comparazione interreligiosa e la comparazione linguistica, con la loro proiezione nell’originario background indoeuropeo, costituiscono, a nostro giudizio, allo stato attuale, l’unico metodo adeguato per ricostruire la fase arcaica di sistemi religiosi quali quello di Roma antica o delle popolazioni celtiche e germaniche (scandinave) per i quali i primi documenti letterari si collocano a notevole distanza cronologica dalle piu antiche testimonianze religiose”(p. XVII).

Il metodo di analisi è sicuramente riconducibile all’insegnamento di Georges Dumézil, anche se l’innovativa indagine che amplia gli orizzonti verso la civiltà greca e la sua profonda dimensione filosofica rende il testo in questione un felice tentativo di ampliare gli orizzonti, già così vasti, dell’ermeneutica del maestro francese di storia delle religioni. È nell’ambito di tali linee interpretative che il tema del fuoco e della sua tutrice romana, Vesta, diviene il perno centrale di un imponente tomo di 960 pagine, in cui la comprensione di un dato, sia epigrafico che linguistico o letterario, non prescinde dalla propria ontologia, che lo rende conoscibile nella sua reale e profonda struttura noetica che, nel caso del mondo romano ed indoeuropeo, concerne la sua speciale e attiva visione del mondo quale approccio al sacro dinamizzato in un senso specificatamente attivo e potenziale, come afferma lo stesso Autore:

“chi possiede l’energia del fuoco detiene il potere generatore degli dèi – in definitiva, diventa egli stesso un dio supremo, come insegna il mito di Prometeo” (p. XIX).

Il primo capitolo entra nel vivo del discorso riportando un serrato e a volte aspro dibattito tra gli studi di Angelo Brelich e dello stesso Georges Dumézil nei confronti di alcune ricostruzioni fantasiose dello storico indogermanico Otto Huth, il quale aveva specificato la figura di Vesta secondo le sole funzioni secondarie, non afferrando la pluridimensionalità del Nume, ovvero le tante caratteristiche, anche di genere, che arricchivano non un mero riferimento religioso, ma una potenza che in forme molteplici si manifestava quale entità ignea, non solo a Roma (punto di riferimento primario delle ricerche del Brelich) ma anche nell’intera cultura indoeuropea, come magistralmente comprendeva Dumézil. De Martino, riprendendo lo stretto rapporto tra Giano e Vesta come espresso dallo storico delle religioni francese quale rapporto uroborico tra inizio e fine, teologicamente inquadra 5 elementi su cui focalizzare la propria analisi circa la divinità del focolare romano: circolarità, centralità, sacertà, verginità, maternità.

Nel secondo capitolo, il rapporto con la circolarità inerente a Vesta non è limitato al mero dato archeologico circa l’originalità della forma non rettangolare della propria aedes, a differenza degli altri edifici sacrali romani ed a somiglianza di molte costruzioni indiane , ma cerca di comprendere il senso celato della forma rotonda non inaugurata, tentando di far comprendere al lettore quanto il fuoco centrale potesse essere il fulcro di una sfera in cui non vi sarebbero limitazioni dimensionali, né di tempo né di spazio, e nella quale la “dinamica del moto circolare” potrebbe essere intesa come una sorta di metafisica della perennità, dove lo Spirito, come riportavano i presocratici come Eraclito e Parmenide, nella propria essenza ignea è profusione perpetua, continua e non limitata nel mondo, in cui, in ultima analisi, la stessa essenza è sostentamento del cosmo, quindi natura interna e irriducibile di questo stesso. Tale circolarità espansiva si incarna nella capacità della luce di permeare lo spazio di visione del mondo, è, nel pantheon romano, Mater Matuta, la divinità femminile dell’Aurora, cioè l’irruzione ontologica della luce diurna nelle tenebre e nella notte, in qualità di sorella di Vesta in una dimensione luminosa, che è riconduzione in terra del Padre Celeste Uno quale Sole Universo. Il rapporto tra la “brillante” (Mater Matuta) e la “bruciante”(Vesta), già messo in evidenza da De Martino nella sua relazione presso l’Istituto di Glottologia dell’Università di Genova nello scorso mese di ottobre e da noi sintetizzato per i lettori di EreticaMente, è il rapporto sororale di un’unica espressione metafisica del fuoco:

, ma cerca di comprendere il senso celato della forma rotonda non inaugurata, tentando di far comprendere al lettore quanto il fuoco centrale potesse essere il fulcro di una sfera in cui non vi sarebbero limitazioni dimensionali, né di tempo né di spazio, e nella quale la “dinamica del moto circolare” potrebbe essere intesa come una sorta di metafisica della perennità, dove lo Spirito, come riportavano i presocratici come Eraclito e Parmenide, nella propria essenza ignea è profusione perpetua, continua e non limitata nel mondo, in cui, in ultima analisi, la stessa essenza è sostentamento del cosmo, quindi natura interna e irriducibile di questo stesso. Tale circolarità espansiva si incarna nella capacità della luce di permeare lo spazio di visione del mondo, è, nel pantheon romano, Mater Matuta, la divinità femminile dell’Aurora, cioè l’irruzione ontologica della luce diurna nelle tenebre e nella notte, in qualità di sorella di Vesta in una dimensione luminosa, che è riconduzione in terra del Padre Celeste Uno quale Sole Universo. Il rapporto tra la “brillante” (Mater Matuta) e la “bruciante”(Vesta), già messo in evidenza da De Martino nella sua relazione presso l’Istituto di Glottologia dell’Università di Genova nello scorso mese di ottobre e da noi sintetizzato per i lettori di EreticaMente, è il rapporto sororale di un’unica espressione metafisica del fuoco:

“si dovrà concludere che le relative antecedenti preistoriche delle dee del focolare e della luce mattutina fossero più strettamente connesse dal punto di vista teologico rispetto alle altre del cosiddetto «circolo sororale» originario: in pratica, per gli Indoeuropei quelle del Fuoco centrale e dell’Aurora erano delle dee «sorelle gemelle»” (p. 77).

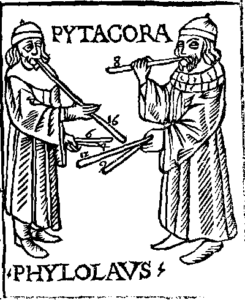

Il terzo ed il quarto capitolo dell’opera possono essere considerati le due parti complementari di un medesimo argomento, perché il riferimento al culto domestico, al penus di Vesta messo in analogia microcosmica dell’omphalos di Delfi quale centro del mondo, si pone al medesimo piano ontologico e sacrale della greca Hestía di Filolao e dell’Agni vedico. Là dov’è un cerchio, terreno o celeste, vi è un centro, e come vi è una corrispondenza diretta tra ciò che è perno in basso e ciò che lo è in alto, così vi è una corrispondenza anagogica tra le dimensioni della circolarità, perché in essa vi è l’espressione pitagorica dell’Assoluto. L’Autore è molto profondo nell’esplicitare tali concetti non facilissimi per coloro che non hanno una mente allenata alla filosofia orientale o mediterranea arcaica:

“se quindi la rappresentazione piana della terra, che era «rotunda» come l’aedes Vestae, era speculare alla prospettiva circolare del cielo, si può forse legittimamente ipotizzare che il fuoco sacro di Hestía a Delfi fosse il «riflesso»[…]di un «Fuoco sacro» cosmico?” (p. 124).

Tale intuizione comparativa risulta essere particolarmente felice quando Marcello De Martino la giustifica e la sostanzia con la dottrina sapienziale del fuoco cosmico del pitagorico Filolao. Il sistema “teologico” geopirocentrico di matrice indoeuropea presupponeva l’esistenza di due fuochi centrali, uno di fondamento celeste o astrale (l’hestía), uno di fondamento naturale al centro della Terra, visti in rapporto polare di uno stesso fuoco ultracosmico che li informava entrambi. In fin dei conti, la molteplicità cosmica si presuppone essere la sfera degli opposti fenomenici, che si risolvono in una comune radicale origine, la quale risulta essere alla fine il centro dei centri rispetto alla circonferenza delle circonferenze. La congiunzione tra le due dimensioni di fuochi apparentemente diversi è l’espansività della luce, la quale ricollega il terreno con il celeste, Matuta essendo madre (Mater) che dona il chiarore al mondo e sorella gemella del fuoco che lo alimenta. Da ciò si può ovviamente desumere come l’aspetto sacrale indoeuropeo in Grecia, a Roma e in India esprima solo superficialmente tre diverse e distinte fenomenologie del culto, ma che in realtà dall’esegesi in atto risorga intuitivamente in un unico modello metafisico di riferimento che il crotoniate Filolao sintetizza magistralmente:

“l’essere umano nel momento in cui diveniva homo sacrificans tramite la fiamma espiatrice della «colpa», vista come un’impurità materiale che lo rendeva pesante e opaco, subiva una vera e propria trasformazione sostanziale – una sorta di divinizzazione o apoteosi – che lo rendeva «puro», cioè leggero e lucente come era la stessa essenza divina, di natura ignea” (p. 225).

Di seguito vi è una lunga trattazione dedicata alla sacertà del Fuoco Sacro, alla sua sacralità, alla sua inviolabilità quale dimora stabile, fissa, sempre in sé centrata in cui lo spirito di una civiltà, di una tradizione potesse conservare la propria essenza vitale. Con riferimenti differenziati che spaziano dal mondo indiano a quello nordico e siberiano, emerge infine l’idea di come l’inviolabilità dal fuoco si espandesse a coloro che lo custodivano, nella fattispecie le vestali, anch’esse inviolabili, come se fossero forgiate dalla stessa materia spiritualizzata del fuoco sacrale che custodivano, essendo così purificate interiormente:

“il nume del focolare, vegliando sul fuoco perenne, rendeva tale anche la società che lo venerava[…]risultando di fatto come se fosse la sua vera «anima» collettiva” (p. 465).

Nei tre capitoli seguenti (VI, VII e VIII) prosegue l’apparente dicotomia tra ciò che solo superficialmente appare in contrasto, ma che in realtà rivela una profonda organicità essenziale, come la componente della brillantezza rispetto a ciò che dovrebbe emanare una forza calorifera, risultando però un autentico ignis non urens, cioè un fuoco che, tramite la purificazione dell’acqua lustrale, varca i limiti della materia per essere ciò che apparentemente non può essere. Ecco il perché l’Aurora boreale è concepita quale luce del fuoco centrale ed è “sorella” di Vesta, ossia complemento di essa; ecco perché verginità e maternità possono coesistere, virgo et matrona; ecco perché la nascita pirica e quella aurorale non sono manifestazioni del mondo e della materia, anche se vissute e realizzate in questi elementi. Ciò che è vergine e puro come l’acqua può essere la sola e unica nutrice del Fuoco civico e della sua trasposizione interiore e celeste: la verginità dello spirito si appalesa quale condizione fondamentale per la maternità dello spirito, per la fecondità del frutto sempre perenne della luce e del fuoco delle eterne gemelle.

Infine, un ultimo capitolo, il IX, viene dedicato dall’autore al mito delle Pleiadi, la costellazione che sorge all’aurora, quando si tinge di rosso il cielo mattutino, in cui ritorna il motivo funzionale e importante dell’elemento femminile quale necessaria mediazione dinamica tra l’universale e l’uranico, tra la sfera della molteplicità, ove vi è una polarità di genere, e la sfera del principio assoluto, del sive mas sive femina, sarebbe a dire della dimensione androginica primordiale ove l’Ente è idea apofatica di affermazione, in cui, cioè, negando la polarità dei sessi, esso li esprime contemporaneamente e complementariamente. Le Pleiadi, come vestali dell’Assoluto, ripropongono il mistero del divieto assoluto da parte di un uomo di avvicinarsi al Palladio, forse il più importante deipignora imperii, non per la matrice naturalistica degli stessi, ma per il simbolo che lì rappresentava la donna sacra e pura come Dea, e cioè la coniunctio oppositorum dei principi cosmici esprimenti la Sophia, non solo dell’Urbe romana, ma dell’intera koinè indoeuropea. Nel consigliare vivamente ai lettori di EreticaMente quest’opera monumentale, che consideriamo una delle più importanti trattazioni nell’ambito degli studi indoeuropei e romanologici degli ultimi anni, facciamo nostra, infine, un’espressione di Marcello De Martino posta nella parte conclusiva del suo testo:

“l’elemento igneo, che i nostri progenitori preistorici avevano conosciuto dagli effetti devastanti del fulmine sull’ambiente a loro circostante, era un tesoro prezioso da salvaguardare in un focolare domestico, come fosse un pargolo da mantenere in vita: era la scintilla del fuoco «puro» celeste, anche andava nutrito da una dea nutrix e virgo”(p. 817).

È questo il mistero dell’essenza arcana di Vesta, che, anche grazie al prof. De Martino, cercheremo di investigare il prossimo 21 aprile per il Natale dell’Urbe.

Luca Valentini

Marcello De Martino

Le divine gemelle celesti.Sacertà del Fuoco centrale e semantica dell’Aurora nella religione indoeuropea

Agorà & Co., Lugano 2017, pp. 960

Link per acquistare il libro:

CLICCA QUI