- Radici del Decameron ermetico

Nel suo commento alla Divina Commedia, Boccaccio intesse una preziosa discussione sulla necessità di celare agli sguardi indegni «gli alti effetti della natura e i secreti misteri e i sublimi della divinità». Egli riconosce infatti nella poesia, e specificamente nel senso letterale dell’arte mimetica, una «rozza corteccia di parole» destinata allo stesso tempo a celare e veicolare quella dottrina poetica che non va rivelata in maniera «libera e aperta ed espedita». E ciò perché «costume generale è, di tutte le cose meritamente da aver care, il discreto uomo non tenerle in piazza, ma sotto il piú forte serrame c’ha nella sua casa, e con grandissima diligenza guardarle, e ad alquanti suoi amici, ma a pochi e rade volte, mostrarle; e questo fa, accioché il troppo farne copia non faccia quelle divenire piú vili».[1]

Per quanto poco possa sembrare, l’autore del Decameron ci offre qui una certezza di grande valore: egli non concepì le composizioni dei poeti da lui stimati, né tantomeno le proprie, quali frutti di quel realismo umanista che così spesso è stato ravvisato nelle sue novelle; bensì riconobbe in ogni scrittura che si rispetti lo scopo primario di trasmettere un complesso sapienziale trascendente, «le vestigie del quale, con quelle forze che possono gli umani ingegni seguir la divinitá, con ogni arte s’ingegnarono di seguitare i poeti, quelle cose che essi estimavano piú degne sotto favoloso parlare nascondendo, accioché dove carissime sono, non divenissero vili ad ogni uomo, aperte lasciandole».[2]

E, in effetti, Boccaccio tenne sotto un serrame talmente forte la reale natura e le reali intenzioni della sua opera più celebre che intere generazioni di interpreti e critici vi hanno visto un’epopea dedicata alla celebrazione della classe mercantile… un’epopea mercantile scritta proprio da lui, che mai alcuna arte manuale volle imparare e che sempre l’essere mercante ebbe in odio![3]

Fors’anche per via di tale pregiudizio, dietro le burle e i brutti tiri narrati nelle novelle del Decameron, molto di rado sono stati rilevati significati nascosti o di carattere propriamente misterico. Svista piuttosto curiosa, questa; perché tra la varia umanità che si agita, ingegna, soffre, gioisce, nel novelliere di Boccaccio, le consonanze e i richiami ad una sapienza di carattere propriamente ermetico non sono affatto inconsueti. Questo però non vuol dire che del Decameron si possa dare una spiegazione definitiva o un’interpretazione onnicomprensiva. Si tratta infatti di un’opera dai significati veramente inesauribili. E se più avanti si farà ricorso all’immaginario e al linguaggio ermetico e alchemico, lo si farà nella consapevolezza che anch’esso, proprio come le novelle di Boccaccio, si nutre di figurazioni allusive e allegoriche che sono poi le stesse che la Tradizione ha consacrato alla trasmissione di un sapere che non è pensato per essere comunicato in maniera diretta e immediata.

In ogni caso, chiunque voglia comprendere i motivi più profondi del Decameron non potrà fare a meno di mettere al centro dell’attenzione, per prima cosa, la celebre cornice e, con questa, il movente che spinge i dieci novellatori ad allontanarsi dalla travagliata quanto degenerata umanità del loro tempo. Una società preda dell’epidemia e della più delirante deriva etica e antinomica, in cui la legge si è ormai ridotta ad un espediente di cui ogni arrogante si serve prevalere sui singoli o sulla collettività.

Sarebbe certamente molto facile trovare similitudini tra il «pestilenzioso tempo» del Decameron e quello contemporaneo; ma non è questo l’argomento del presente scritto. In ogni caso, il novelliere di Boccaccio ha ben altro da offrire che non l’ennesima e trita riattualizzazione di un autore medievale: operazione non solo stucchevole, ma anche causa delle più varie incomprensioni.[4]

La cornice, si diceva.

Come ben noto, sono dieci le figure, sette donne e tre uomini, che a turno governeranno le giornate dedite al novellare.

Pampinea, la più esperta e avveduta delle sette donne che si riuniscono presso la chiesa fiorentina di Santa Maria Novella, è molto chiara rispetto ai propositi del loro allontanamento dalle mura infestate di Firenze: «(…) io giudicherei ottimamente fatto che noi, sì come noi siamo, sì come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo; e, fuggendo come la morte i disonesti essempli degli altri, onestamente a’ nostri luoghi in contado, de’ quali a ciascuna di noi è gran copia, ce ne andassimo a stare; e quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo. Quivi s’odono gli uccelletti cantare, veggionvisi verdeggiare i colli e le pianure, e i campi pieni di biade non altramenti ondeggiare che il mare, e d’alberi ben mille maniere, e il cielo più apertamente, il quale, ancora che crucciato ne sia, non per ciò le sue bellezze eterne ne nega, le quali molto più belle sono a riguardare che le mura vote della nostra città»[5].

Il volontario esilio dalla città preda della pestilenza è dunque teso verso un preciso fine contemplativo. Come Pampinea ricorda alle amiche, infatti, dal contado il cielo si può ammirare più apertamente dal momento che lì esso non nega le sue bellezze eterne. Queste vengono direttamente contrapposte alle mura della città, funestate dell’epidemia e che non valgono più a difendere nessuno, data la desolazione imperante nel luogo. La città terrena si rivela dunque perimetro allegorico collegato alla malattia e alla desolazione spirituale; mentre la dimora appartata e isolata è sinonimo di apertura verso i cieli e le loro bellezze eterne[6].

Nel disegno complessivo sul quale si regge il Decameron, va così emergendo fin dalle prime pagine la presenza di un piano alto, ideale, retto da un ordine temporale talmente inscalfibile da confinare con l’extratemporale. A tale piano elevato, di contro, si oppone un piano basso, che prende corpo proprio con la narrazione delle novelle, essendo queste caratterizzate dall’imprevedibile quanto beffarda follia di un mondo abitato e agitato da ingannatori, ladri, barattieri e dalle più varie vittime del fanatismo e della bigotteria.

Un’umanità che soffre in silenzio o cerca di togliersi di impiccio nel migliore dei modi. Proprio tale galleria di personaggi costretti a fare i conti con la difficile realtà quotidiana ha reso il Decameron familiare e caro a generazioni di lettori, ma per tale è andato perduto anche il significato propriamente spirituale e misterico dell’opera.

Già la numerologia della cornice dovrebbe attirare l’attenzione di chi, oltre le vicende e i personaggi, si dedica anche alla lettura dei simboli. Le donne della lieta brigata sono infatti in numero di sette; il che può trovare, in Boccaccio profondo conoscitore della simbologia dantesca, una serie di analogie tanto nelle sette sfere planetarie, quanto con le allegorie collegate alla purificazione, come accade per la montagna-isola del Purgatorio dantesco e le sue sette cornici. E, in effetti, proprio su una «piccola montagnetta» le sette giovani e i tre uomini verranno a trasferirsi.

La Montagnetta ha peraltro indubitabili caratteri edenici, dal momento che «era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade, di varii albuscelli e piante tutte di verdi fronde ripiene piacevoli a riguardare».[7]

Lì la lieta brigata trascorre giorni di «continua onestà, continua concordia, continua fraternal dimistichezza», in un succedersi di azioni e atti talmente armoniosi e misurati da apparire irreali, ammantati come sono da quell’aura di idillio ideale che induce a pensare ad una dimensione sovrumana e sovraordinata rispetto alle miserie del mondo terreno.

In linea generale, e senza ricorrere a interpretazioni tanto intriganti quanto capziose, va dunque messa nel giusto rilievo l’esistenza, nel novelliere di Boccaccio, di due distinti livelli narrativi quindi simbologici: da un lato, l’armonia ideale e imperturbabile nella quale vengono a stabilirsi i dieci narratori, dall’altro, la realtà sordida, spesso luttuosa e spietata, che emerge nelle stesse novelle da loro raccontate.

Da ciò non bisogna però dedurre, per una sorta di automatismo razionale, che nel piano “basso” non si possano trovare esempi di mirabile costanza e virtù; ovvero che nel piano basso non vi siano figure alte. Tutto al contrario, molti dei personaggi memorabili del Decameron acquisiscono ancora maggiore chiarore e pregio proprio perché si trovano a convivere con una realtà storica ambigua, violenta e raramente capace di comprendere il loro reale valore. Lisabetta da Messina, Griselda, lo stesso Andreuccio sono infatti caratteri mirabili non perché abbiano compiuto grandi ed epiche imprese, mercantili o meno, ma perché il loro profilo e i significati ad esso connesso vanno emergendo sullo sfondo di omicidi, ruberie, inganni e bagordi di ogni sorta.

D’altronde, come recita la formula ermetica, «ciò che è inferiore è come ciò che è superiore e ciò che è superiore è come ciò che è inferiore»; ed è proprio per l’enigma dell’incontro tra i due piani apparentemente inconciliabili che passa il riconoscimento dei segni che rendono possibile «i miracoli della cosa unica».

- Il cammino liberatorio di Andreuccio da Perugia (II, 5)

Andreuccio si reca a Napoli per acquistare un cavallo. La sua giovane età e l’inesperienza del mondo lo inducono a ostentare con baldanza una grossa somma di denaro. Invidia e avidità attecchiscono ben presto nel mercato della grande città.

In questa fase, Andreuccio (etimologia greca alla mano: piccolo uomo) sembra ben rappresentare l’essere umano nel suo stato più grezzo: «sì come rozzo e poco cauto», lo descrive infatti Boccaccio. Proprio come rozzo e poco cauto è l’uomo schiavo delle apparenze e da esse continuamente attratto, e che pertanto si dedica ai commerci con passione, credendo di poter trarre da essi il massimo giovamento.

In questo primo frangente della novella, Boccaccio ritrae con maestria quello stato psichico nel quale l’uomo è incapace di discernere la natura fittizia delle apparenze, perché costantemente compresso tra la distrazione e il divertimento, e quindi inevitabilmente esposto a incidenti e tranelli di ogni genere. E nel caso di Andreuccio, tranelli e incidenti non tarderanno ad arrivare.

Il perugino viene infatti circuito da «una giovane ciciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo», la quale avvalendosi della complicità di una vecchia e di una fanticella, attira Andreuccio in casa propria. Presentatasi con il nome di Madama Fiordaliso, fa credere ad Andreuccio di condividere con lui origine e paternità: si dice infatti sua sorella e, tra empiti di commozione e lacrimas vel doloris imitamenta, lo invita a rimanere ospite.

Si ritrova qui perfettamente tratteggiata una circostanza che sembra alludere alla perversione interiore all’uomo e precisamente a quella prostituta che ne insidia costantemente l’anima, facendogli credere di essere connaturata al suo essere, alle più profonde e viscerali delle sue aspirazioni ed esigenze.

Caduto nell’inganno, un inganno – si noti – che riguarda la sua stessa origine e discendenza, Andreuccio cade nella trappola preparata ad arte nel bagno e finisce prima nelle fogne, e poi, nudo, puzzolente e disperato, a cercare aiuto per strada.

Si tratta con ogni evidenza di un momento fondamentale di tutti i percorsi di realizzazione spirituale: l’umiliazione di se stessi, la nigredo dell’anima, il riconoscimento dei propri limiti, la presa di coscienza degli inganni e delle insidie nascoste dietro le allettanti apparenze. Sottile e significativa riesce a tal proposito la sintetica arte narrativa di Boccaccio: i denari che sarebbero dovuti servire per l’acquisto di un cavallo, finiscono invece per decretare la morte simbolica dell’ingenuo Andreuccio: ma è un sacrificio necessario alla sua rinascita e il cavallo appare qui essere immagine e simbolo della parte animale dell’uomo che va sacrificata, o quantomeno dominata.

A questo punto Andreuccio è pronto per attraversare tutte le mortificazioni e tutte le purificazioni che lo riporteranno alla piena rinascita.

Egli si imbatte ora in due ladri. Questi gli propongono di associarsi ad un loro colpo, non prima però che si sia lavato, dato il fetore che ancora emana a seguito della caduta nelle fogne.

Un’altra catabasi aspetta il giovane perugino. I due mascalzoni lo abbandoneranno infatti dentro un pozzo, incapace di risalirne. Viene quindi involontariamente salvato da alcuni viandanti i quali, assetati, credono di star tirando fune e secchio fuori, mentre si tratta dello stesso Andreuccio che si è aggrappato per poter uscire dal pozzo.

Leggiamo qui le significative parole del racconto: «Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare credendo a quella il secchion pien d’acqua essere appicato. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qual cosa costor vedendo, da subita paura presi, senza altro dir lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire: di che Andreuccio si maravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin nel fondo caduto forse non senza suo gran danno o morte; ma pure uscitone e queste arme trovate, le quali egli sapeva che i suoi compagni non avean portate, ancora più s’incominciò a maravigliare».

L’allusione propriamente ermetica consiste qui nella sovrapposizione dell’immagine del secchio pieno d’acqua che risale dalle profondità della terra e quella di Andreuccio che appeso alla fune riemerge dal pozzo. Tale sovrapposizione trova infatti un preciso richiamo alla riduzione dell’anima alla sostanza primordiale, al mercurio che risale purificato dalla miniera sotterranea. Piuttosto chiara è anche la simbologia legata alla fune che ascende in verticale quale filo che ricollega l’anima alla tensione dell’amore trascendente. L’acqua animica di Andreuccio è così ora pronta a ricevere l’influsso spirituale celeste e, con questo, quella che alchemicamente viene indicata come «Quinta essenza, perché possiede la natura della Quinta essenza»[8].

Si tratta dell’albedo della sostanza animica, figurata proprio tramite l’immagine dell’acqua che risale purificata dalle profondità dalla terra quale sostanza indifferenziata e in tutto affine alla materia prima. Infatti, «solo dopo essersi liberata da tutti gl’indurimenti e da tutti i grovigli interiori, l’anima può divenire quella sostanza malleabile su cui lo Spirito o Intelletto, scendendo da Cielo, imprime una forma nuova, che non è per nulla limitativa o vincolante, ma al contrario liberatrice, poiché proviene dall’Essenza Divina»[9].

È poi appena necessario sottolineare il valore simbolico legato alla discesa nel pozzo: è infatti chiara l’allusione alla purificazione dopo la caduta nelle fogne. Discesa nel pozzo che allude peraltro anche a quella visita alle interiora terrae indispensabile per mondarsi dalle illusioni, passioni e cecità e che è prerequisito di ogni cammino di realizzazione spirituale.

Andreuccio si riunisce ora ai due ladri i quali, non paghi delle loro ribalderie, continuano a tormentarlo, ma furbescamente gli offrono anche una speranza di tornare a casa sano e salvo. I tre giungono infatti ad una chiesa dove intendono spogliare di paramenti e gioielli il sepolcro di un alto prelato.

In questa fase l’incrocio tra farsa esilarante e simbologia ermetico-spirituale raggiunge uno dei vertici dell’intero Decameron.

Si passa dallo spazio pubblico, cittadino e campestre, ad un perimetro religioso, consacrato qual è quello della chiesa. I ladri chiedono ad Andreuccio di entrare nella tomba per prendere l’anello di un arcivescovo morto di recente: a differenza dei ladri, egli non è però allettato dall’avida sete di rapina che anima i suoi aguzzini. Questi per convincerlo ad entrare nell’avello devono infatti minacciarlo aspramente: «Come non v’enterrai? In fè di Dio, se tu non v’entri, noi ti darem tante d’uno di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto!».

La simbologia del racconto si fa ora estremamente intensa.

Per prima cosa, va ricordato che anche Cristo, nel momento della crocifissione, è circondato da due malviventi: questo rimando non può sfuggire se si considera che Andreuccio sta per entrare in un sepolcro per uscirne nuovamente vivo.[10]

Sembra infatti connaturata al disegno del Decameron l’intenzione di celare i misteri della realizzazione spirituale dietro le apparenze di racconti leggeri e dilettevoli, proprio per escludere gli sguardi indegni dalle allusioni più elevate e autenticamente spirituali.

Si vedrà subito con quale efficacia e mirabile raffigurazione Boccaccio intessa la sua trama simbologica proprio con stretto rapporto alla risurrezione e al mistero evangelico della vita eterna.

Una volta entrato nella tomba, Andreuccio tiene per sé l’anello col rubino e passa ai ladri i paramenti del religioso defunto.

Ciò non può certo sorprendere. Ai ladri che rimangono fuori, personificazione dei profani, non possono infatti che toccare le ricchezze esteriori, mentre ad Andreuccio che ha affrontato la morte – nel senso più immediato e tangibile dell’espressione – viene affidato il mistero dell’immortalità, simboleggiata dall’anello[11]; infatti: «ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso così di dito il trasse all’arcivescovo e miselo a sé; e poi dato il pasturale e la mitra e guanti, e spogliatolo infino alla camiscia, ogni cosa diè loro, dicendo che più niente v’avea».

Ovviamente anche l’anello potrebbe essere considerato un bene mondano, tanto che i ladri proprio a quello anelano, ma esso, almeno dal punto di vista simbolico, non può certo andare ai profani in quanto questi non hanno affrontato le prove che conducono verso l’immortalità né il passaggio attraverso il sepolcro.

Andreuccio deve lì affrontare l’ultima grande prova: non riuscendo ad aprire il pesante coperchio dell’avello, deve fare i conti con l’evidenza della morte, con la sua terribile e mefitica realtà. Boccaccio giunge qui a dare piena rappresentazione della necessità, per l’uomo spiritualizzato, di affermare la superiorità dello spirito purificato sulla degenerazione del composto organico: una prova intesa a superare ogni residua paura e scoramento rispetto alla morte corporale.

Guidato da un religioso, giunge all’interno della chiesa infine un altro gruppo di persone.

Questi vengono ad aprire la tomba con l’intento, anche loro, di compiere un furto. Il perugino, per un evento provvidenziale e a suo modo simile a quello del pozzo, riesce però a scacciarli e al contempo ad uscire vivo dal sepolcro.

Aperto e puntellato il coperchio del sepolcro, i nuovi arrivati sono però atterriti e nessuno vuole entrarvi, eccetto un prete, il più risoluto del gruppo: «Che paura avete voi? credete voi che egli vi manuchi? Li morti non mangiano gli uomini: io v’entrerò dentro io»; ma «Andreuccio questo vedendo, in piè levatosi, prese il prete per l’una delle gambe e fè sembiante di volerlo giù tirare. La qual cosa sentendo il prete, mise uno strido grandissimo e presto dell’arca si gittò fuori; della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l’arca aperta, non altramenti a fuggir cominciarono che se da centomilia diavoli fosser perseguitati».[12]

Andreuccio esce quindi dalla mefitica tomba.

È più o meno nudo, ma porta con sé l’anello, simbolo di immortalità. L’anello, sormontato da un rubino è fulgida rappresentazione della riunione con i beni celesti, la gioia dell’uomo liberato dalle illusioni e lieto di fronte alla prospettiva di una vita di pienezza, oltre la morte. Rubino che testimonia anche dell’intenzione, da parte di Boccaccio, di legare l’uscita dalla tomba alla definitiva accensione nell’anima dell’amore trascendente, quindi il felice compimento della terza fase alchemica: la cosiddetta rubedo[13].

Si ricordi infine come gli affanni di Andreuccio fossero scaturiti da una lusinga di tipo erotico. La bella ciciliana, «assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso», lo aveva infatti fortemente attratto. Nel rubino si può dunque scorgere anche un’allusione all’energia sessuale dominata e sublimata, dopo le tre grandi prove superate dal giovane perugino: la caduta nelle fogne, l’immersione nel pozzo e i terribili momenti trascorsi dentro la tomba.

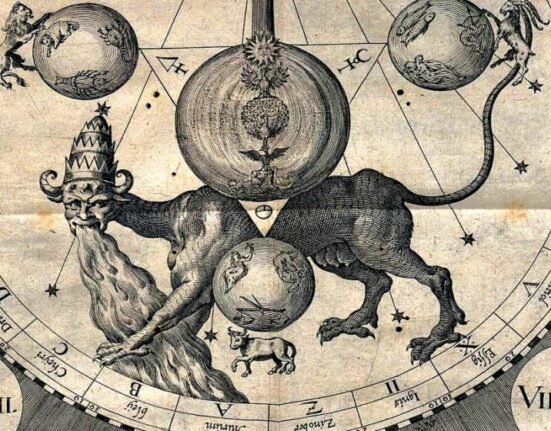

- Calandrino e l’elitropia, ovvero della falsa alchimia (VIII, 3)

La Virtù celeste può attraversare corpi e apparenze, ma non si presta mai alla cattiva intenzione: potrebbe essere questo il senso ultimo della novella su Calandrino e sulla gemma dell’elitropia.

Il racconto di Calandrino ha le forme esteriori di una burla, della farsa tesa a mettere in ridicolo la credulità umana. Una lettura in negativo potrebbe però metterne in rilievo tratti inaspettati e rivelatori del discorso misterico spesso celato dietro le curiose vicende narrate da Boccaccio. Una lettura ovvero che sappia cogliere e comprendere le allusioni di carattere propriamente ermetico, perché la novella di Calandrino offre panorami ermeneutici e spunti pregiati in tal senso.

In effetti, non sono pochi i dettagli e gli elementi per cui questa novella può essere considerata una vera e propria favola alchemica e, allo stesso tempo, una sarcastica parabola contro la cattiva alchimia[14]. Essa suona infatti come un irridente monito contro tutti coloro che, nell’arte ermetica, non sanno vedere nient’altro che un espediente magico-pratico per accedere a facili guadagni e mondani poteri.

Calandrino, pittore di mestiere[15], finisce per credere con entusiasmo all’esistenza di una pietra dalle eccezionali virtù che può renderlo invisibile, ovvero «una pietra, la qual chi la porta sopra non è veduto da niun’altra persona». Si tratta, per l’appunto, dell’elitropia. Ed egli si lancia alla ricerca della gemma perché questa gli permetterebbe di derubare liberamente i cambiavalute; infatti, come dice ai suoi “complici”, Bruno e Buffalmacco: «trovata che noi l’avremo, che avrem noi a fare altro se non mettercela nella scarsella e andare alle tavole de’ cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di grossi e di fiorini, e torcene quanti noi ne vorremo?».

Il credulo pittore apprende dell’esistenza dell’elitropia nel corso di uno degli episodi più esilaranti della novella: l’incontro con Maso, il lapidario, il quale non manca di offrire un godurioso quadro di abbondanza e prelibatezze che alletta l’ingenua curiosità di Calandrino. A ben sentire, pur con le sue ironie e il suo parlare enigmatico, Maso però non mente sulla reale natura della gemma in questione, dal momento che «l’altra si è una pietra, la quale noi altri lapidari appelliamo elitropia, pietra di troppo gran virtù, perciò che qualunque persona la porta sopra di sé, mentre la tiene non è da alcun altra persona veduta dove non è».

Indicazioni, quelle di Maso, che possono anche esser lette come un vaneggiamento destinato solo a farsi beffe di Calandrino; ma che, se si ha la pazienza di leggerle con la dovuta attenzione e la giusta disposizione, trovano precisi rimandi a una conoscenza di tipo propriamente ermetico, in particolare all’idea di oro alchemico.[16]

Si noti innanzi tutto il nome della pietra: elitropia[17]; esso porta nella sua stessa etimologia l’idea del mutare alla luce del sole; il che in effetti è proprietà simbolicamente esclusiva dell’oro alchemico. Tale denominazione si deve al fatto che, in natura, la pietra è di colore verde scuro, ma presenta anche delle screziature rosse che, per rifrazione, s’illuminano alla luce solare. Inoltre, se si legge bene il testo, si noterà che quella offerta da Maso seppur con un linguaggio paradossale non è esattamente la descrizione di una pietra che rende invisibili: egli dice infatti che chi la porta sopra di sé, mentre la tiene non è da alcun’altra persona veduta dove non è; una doppia negazione, questa, che dice semplicemente che chiunque detiene la pietra in questione viene visto esattamente lì dove si trova!

Non di pietra dell’invisibilità si tratta dunque, se non nella testa di Calandrino, il quale, come ogni falso alchimista è esclusivamente interessato agli effetti pratici ed esteriormente magici dell’elitropia.

Il discorso di Maso, oltre l’ilarità che può certamente causare, ha una sua precisa ragion d’essere dal punto di vista ermetico-alchemico, perché gli effetti della vera elitropia-oro alchemico vanno infatti intesi come doni e benefici del tutto interiori, spirituali e sempre interiormente vanno maturati, nella gravida miniera dell’anima.[18]

Dopo aver frainteso del tutto le raffinate, quanto apparentemente beffarde, istruzioni di Maso, Calandrino coinvolge nella sua avventurosa ricerca dell’elitropia i colleghi pittori e amici di sempre, Buffalmacco e Bruno, i quali però non sono similmente ingenui da illudersi del successo dell’impresa.

Le istruzioni che Calandrino dà loro per trovare l’elitropia rivelano d’altronde non solo la sua ingenuità, ma anche le sue insufficienti cognizioni minerarie; dice loro infatti: «egli ne son d’ogni fatta, ma tutte son quasi nere, per che a me pare che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederem nere, tanto che noi ci abbattiamo ad essa, e perciò non perdiamo tempo».

Calandrino s’illude dunque di poter trovare la pietra che cerca non dal dettaglio che la distingue da tutte le altre pietre – ovvero le luminose screziature – ma da quello che la accomuna a tutte le altre pietre volgari, ovvero il fatto di essere quasi nera.[19]

Nella ricchezza delle sue allegorie, la novella di Calandrino non ha però significati esclusivamente ermetico-alchemici. Perché, sotto il velo della farsa giocosa e del tagliente sarcasmo, Boccaccio sembra mettere in discussione anche una delle questioni centrali della filosofia del suo tempo. Calandrino, facendo di tutte le pietre quasi nere l’oggetto della sua ricerca, commette infatti lo stesso errore di quei filosofi che tutto volevano categorizzare; così accadeva infatti ai polemisti medievali, divisi tra realisti e nominalisti e spesso dimentichi di come non si possa accedere al piano della trascendenza rimanendo imbrigliati nell’ambito dei generi, delle specie e delle loro proprietà, e senza tutto ricondurre all’intuizione di principi di ordine superiore.

Vi sono infatti oggetti e creature dalle proprietà piuttosto singolari che possono costituire dei simboli universali e, viceversa, idee universali che si possono estendere trasversalmente ad oggetti tra loro apparentemente distanti. Ciò accade d’altronde anche nei Vangeli, i quali si servono di immagini naturali – come i gigli del campo o gli alberi che offrono dimora agli uccelli – per alludere ad una sapienza misterica e sovrarazionale.

Così la narrativa di Boccaccio si va rivelando, attraverso i secoli, tesa al superamento di ogni distinzione puramente formale e razionale, per offrire una sapienza sì trascendente, ma anche veicolata da simboli irriducibili ad una chiave di lettura predeterminata. L’elitropia stessa è immagine di una tale sapienza: volgare e comune, all’apparenza, ma screziata di semi di luce per chi la sa ben cercare. E non per caso già i Vangeli, come la gemma dell’elitropia, mostrano l’incommensurabilità tra un dettaglio all’apparenza poco visibile – il seme di senape, ad esempio – e l’ampiezza delle sue possibilità di sviluppo interiori: una chiara allusione, anche questa, alle possibilità di fioritura spirituale dell’anima individuale che rinuncia ad ogni deriva egoica.

Inoltre, con più diretta relazione all’arte ermetica e all’oro filosofico – ovvero al sole degli alchimisti – l’elitropia si presta bene a dare un’immagine della natura aurea della ricchezza spirituale, essendo quest’ultima immune alle usure del tempo e delle passioni: una luce che non si mostra direttamente, dunque, ma che si nasconde dietro parvenze normali e comuni e che, come nell’elitropia, si rende manifesta solo tramite dettagli minimi e che solo coloro che hanno la giusta disposizione e volontà riescono a notare e ritrovare.[20]

In questo senso, è ben significativo che Maso precisi come l’elitropia sia «di varie grossezze, ché alcuna n’è più e alcuna meno, ma tutte son di colore quasi come nero». Anche questo può essere letto infatti dal punto di vista ermetico, dal momento che l’oro alchemico illumina la realizzazione spirituale di ognuno e non è possibile darne una misura omologata e uguale per tutti.

Dopo il bizzarro, quanto rivelatorio incontro con Maso, Calandrino, Buffalmacco e Bruno si recano dunque a raccogliere la presunta pietra dell’invisibilità.

Quanto accade a questo punto è anch’esso estremamente significativo.

Raccogliendo sassi quasi neri lungo il Mugnone, Calandrino giunge ad un tale stato di suggestione che finisce per credere di essere realmente divenuto invisibile. Al che i suoi amici, fingendo di non sapere dove sia finito, iniziano a prenderlo allegramente a sassate: «Io gli darei di questo ciotto nelle calcagne!» e, ancora, «Vedi bel codolo, così giugnesse egli testé nelle reni di Calandrino!».

Si noti qui come calcagne e reni non siano affatto bersagli casuali.

Le calcagne sono la parte del corpo su cui il serpente dell’Eden soffia le proprie tentazioni e, simbolicamente, la parte che aizza gli slanci dell’anima egoica; mentre le reni, base della spina dorsale, stanno a fondamento di ogni lavoro di risveglio spirituale. Sotto questo aspetto, Boccaccio dimostra una conoscenza iniziatica sorprendente e di estrema raffinatezza e profondità.

Si noti inoltre come Bruno e Buffalmacco lancino contro Calandrino le stesse pietre con cui questi pensava di divenire invisibile, in un contrappasso tanto immediato quanto ricco di significati propriamente ermetici, ben celati sotto la veste irresistibilmente comica dell’episodio: sono tutte false pietre filosofali che dolorosamente lo raggiungono, le stesse che egli credeva di poter utilizzare a proprio vantaggio[21].

Altro episodio fortemente simbolico dal punto di vista ermetico è infine quello del ritorno a casa dello sventurato protagonista: «Entrossene dunque Calandrino così carico in casa sua. Era per avventura la moglie di lui, la quale ebbe nome monna Tessa, bella e valente donna, in capo della scala: e alquanto turbata nella sua lunga dimora veggendol venire, cominciò proverbiando a dire: ‘Mai, frate, il diavol ti ci reca! Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare!’»

La retta sapienza misterica di Boccaccio non potrebbe parlare più chiaramente: «la bella e valente donna», d’altronde, non può essere altri che Madonna Filosofia, come sempre personificata nelle opere dei Fedeli d’Amore, la quale si pone in capo della scala della purificazione.[22] Lei riconosce istantaneamente la diabolica disposizione del falso alchimista il quale, assettato di oro volgare, rientra nella propria dimora, e cioè la propria anima, appesantito di pietre senza alcun valore, di vili metalli interiori ovvero di conoscenza profana.

Monna Tessa gli rimprovera inoltre la sua empia dimenticanza del pasto dell’autentica fede, la cena della comunione con la Parola divina che sola può arricchire l’anima che si trova ad attraversare il mondo. Boccaccio pone grande enfasi su questo punto: «Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare!», come a dire, la tua empietà e il tuo inganno hanno ormai raggiunto un fondo così buio che non sei più degno d’essere chiamato essere umano.

Segue la violenza di Calandrino contro la moglie che poi è la violenza e il vilipendio dell’uomo empio e sconsacrato contro la Scienza Sacra. Il passo rappresenta uno dei vertici simbolici della narrativa di Boccaccio: «(…) niquitoso corse verso la moglie, e presala per le treccie la si gittò a piedi e quivi quanto egli potè menar le braccia e piedi, tanto le diè per tutta la persona pugna e calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che macero non fosse, niuna cosa valendole il chieder mercé con le mani in croce».

Niquitoso, come a dire iniquo, aggettivo che ricorre nelle lettere di San Paolo: si veda su tutte la Seconda Lettera ai Tessalonicesi lì dove si parla del più attuale dei misteri: il mysterium iniquitatis. D’altronde ci troviamo di fronte ad una fulminante rappresentazione dell’anima che, accecata dalla sua scelleratezza, si scaglia contro la Filosofia ovvero contro il sapere consacrato. Contro le insensate percosse, a nulla vale «il chieder mercé con le mani in croce», l’estrema difesa di Madonna Filosofia che – con la croce – mima chiaramente il messaggio evangelico ovvero la quintessenza della Scienza Sacra, per la quale la superbia dell’uomo moderno non mostra nessun riguardo.

Ma davvero la Madonna Intelligenza della Filosofia e delle Scritture può prestarsi ai colpi dei profani?

Non è forse questa l’ennesima illusione di ogni Calandrino di questo mondo?

Sul finire della novella il tessuto simbolico di Boccaccio si fa più spesso e a tal riguardo è pertanto bene tacere.

- Oltre l’individuo: Julius Evola e «il problema dell’immortalità»

In un passaggio molto significativo della sua Tradizione ermetica, in relazione alla rubedo quale ultima e risolutiva fase dell’opera alchemica, Julius Evola scrive: «L’Opera ermetica sviluppata fino al Rosso ha relazione con la concezione suprema, “supercosmica”, dell’immortalità. Non è facile intendere questa concezione in una civiltà che l’ha da tempo perduta, perché in essa Dio, concepito teisticamente come l’“essere”, e l’identificarsi con Lui valgono come limiti oltre i quali è assurdo concepire o volere dell’altro. Ora, nell’insegnamento iniziatico lo stato supremo è di là da essere e da non-essere; secondo il mito cosmico dei cicli in questo indifferenziato, identico all’assoluta trascendenza, lo stesso Dio teistico e tutti i cieli sono riassorbiti nel punto della “grande dissoluzione”. L’estrema perfezione dell’Opera, che si ha quando si è dissolta interamente la Terra e ci si è congiunti al “Veleno” significa aver potuto raggiungere questo limite estremo. Non vi è “riassorbimento” allora, che sia più possibile. L’iniziato regale, vestito di Rosso è un Vivente che sussiste ed è anche là – o, nel mito ciclico, anche quando – mondi, uomini e dèi tramontano»[23].

È strano come un erudito del livello di Evola abbia potuto enunciare conclusioni così importanti senza, al contempo, fare le dovute precisazioni. Non si tratta, si noti, di precisazioni di second’ordine o approfondimenti marginali, ma di questioni irrisolte che la riflessione appena citata evita di affrontare. È infatti completamente infondata la concezione di un «Dio teistico» che si limiti all’«essere». Non è dato sapere a quale teologia l’autore della Tradizione ermetica faccia riferimento, ma si può con certezza dire che in molta parte della tradizione teologica occidentale, la Divinità si pone oltre l’essere e il non essere come, d’altronde, oltre qualsiasi data dicotomia.

Non è certamente questa la sede per approfondire la questione. Va però precisato che una Tradizione ermetica a qualsiasi titolo atea non ha motivo di esistere; perché mancherebbe del Principio ultimo e supremo per il quale la sua Sapienza possa dirsi vera e consacrata rispetto a qualsiasi altra scienza profana e sconsacrata.

Ad ogni modo, si può in breve chiarire la questione ricordando che non esiste una teologia o un teismo occidentale, quantomeno tra quelli risalenti al Medioevo, che faccia coincidere la Divinità con l’essere: basterà dire che nella filosofia di Raimondo Lullo i due poli essere e non essere fanno essi stessi parte di uno dei tanti sistemi combinatori che il filosofo maiorchino costruì per dare evidenza visiva nonché geometrica al suo pensiero. Nello specifico il non essere (non esse) viene indicato anche con il termine privatio[24].

Lullo potrebbe però essere ritenuto non molto rappresentativo degli indirizzi della teologia europea medievale. Il punto è che, rispetto alla stessa dicotomia essere – non essere, Tommaso d’Aquino è ancora più chiaro di Lullo. Non diversamente da Lullo, infatti, l’Aquinate propone una concezione difettiva quindi negativa del non essere, dal momento che «il non essere non è appetibile di per sé, ma solo indirettamente, cioè in quanto è desiderabile la distruzione di un male, il quale male è eliminato dal non essere. La distruzione del male però non è desiderabile se non in quanto il male ci priva di un certo essere. Quindi ciò che è di per sé appetibile è l’essere; il non essere è invece appetibile solo indirettamente, in quanto cioè si desidera un certo essere di cui l’uomo non sa sopportare la privazione. E così anche il non essere può essere detto Bene in modo indiretto»[25].

Si può dunque chiaramente desumere che essere e non essere non costituiscano affatto due estremi a cui è possibile ridurre la Divinità.

Quanto a Evola e al tipo di realizzazione che egli propone nella Tradizione ermetica si suppone che, nel parlare di «insegnamento iniziatico», egli si riferisca ad un misto di tradizione alchemica e tradizione romano-imperiale. Ma anche sulla scorta di tali rimandi tradizionali, l’idea che una qualsiasi iniziazione possa andare oltre la Divinità, intesa come Principio Supremo, non è contemplata in nessuna ramificazione della Tradizione occidentale per come la conosciamo. Tutto al contrario, il Principio Supremo non può essere neanche direttamente pensato, ma solo indicato con espressioni simboliche e figurate: il Padre, nei Vangeli canonici, viene infatti a più riprese indicato come «quello che è nei cieli» proprio per enfatizzarne l’incommensurabilità e il mistero. Incommensurabilità e mistero che vengono enfatizzati ancora più assiduamente e ripetutamente nei Vangeli gnostici.[26]

Colpisce, a questo stesso riguardo, l’efficacia e la mirabile sintesi di alcuni passi di Boccaccio, pur in un’opera apparentemente “leggera” come il Decameron; come nella prima novella, dove si legge che: «non potendo l’acume dell’occhio mortale nel segreto della divina mente trapassare in alcun modo, avvien forse tal volta che, da oppinione ingannati, tale dinanzi alla sua maestà facciamo procuratore, che da quella con etterno essilio è scacciato» (I, 1).

Ovviamente, nessuno può mai scientemente leggere un’opera di Evola cercandovi posizioni a qualche titolo “ortodosse”; né qui s’intende fare un vaglio della sua estesa opera dal punto di vista di una qualsiasi ortodossia. Sarebbe anzi ingenuo e infruttuoso leggerlo con tale predisposizione. Va però riconosciuto che, ai molteplici spunti di grande interesse, l’autore romano alternò anche prese di posizione piuttosto arbitrarie e pretestuose come quella appena sottolineata. Con ciò, egli intese forse dare una base teorica alle sue conclusioni più ardite. Si trattò di “sviste” indispensabili alla svolta culturale di cui egli intese farsi veicolo? In ogni caso, fu proprio la sua visione “eroica” e a suo modo titanica dell’Opus che gli attirò le critiche di René Guénon, in particolare nella recensione alla Tradizione ermetica di Evola del 1931[27].

Infine, ci si dimentica spesso, e lo dimenticò anche Evola, che numerosi alchimisti di area europea furono monaci e religiosi, non di rado perseguitati, e comunque impregnati di simbologia cristiana e di un’idea della Divinità che Evola non esiterebbe a definire teistica. Si pensi, tra i numerosi possibili esempi, ad una figura chiave dell’ermetismo medievale come Giovanni di Rupescissa.

Tale idea teistica non li esclude però nient’affatto dal sapere tradizionale.

Resta comunque difficile stabilire cosa e chi Evola volesse escludere ed ammettere nella sua personale visione di Tradizione e iniziazione ermetica, e a quale fine.

NOTE

[1] Giovanni Boccaccio, Commento alla Divina Commedia, II, 5; cfr. ivi, citazione di Macrobio da Commento a De Somnio Scipionis, I, 17-18.

[2] Ivi.

[3] Corbaccio, 189, dove l’uomo (il marito morto della vedova) che Boccaccio vede in sogno gli dice appunto: «mai alcuna manuale arte non apparasti e sempre l’essere mercante aveste in odio». È noto che Boccaccio rifiutò la carriera mercantile a cui il padre lo aveva indirizzato fin dall’infanzia; cfr. anche Genealogia deorum gentilium, XV, 10. Per i principali indirizzi critici sul Decameron in relazione alla classe mercantile medievale, cfr. M. Bosisio, Mercanti e civiltà mercantile nel Decameron, Loffredo, Napoli, 2020, Introduzione, pp. 9-24.

[4] Boccaccio è uno di quegli autori letti e interpretati nelle maniere più disparate e tra loro inconciliabili, spesso anche come un irreligioso refrattario a qualsiasi sapienza spirituale. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’opera del certaldese sa però che ciò è ben lontano dall’essere provato. Basterà leggere le opere dedicate alla Commedia dantesca come anche le stesse Epistole per rendersi conto della tendenziosità di tali giudizi.

[5] Decameron, Introduzione, 65-66.

[6] Tale proposito contemplativo non verrà dimenticato da Neifile la quale, ricevendo alla fine della Seconda giornata il reggimento della Terza, comanderà di riprendere con le novelle la domenica, dedicando il giorno seguente (venerdì) non al novellare bensì alla preghiera e il sabato alla cura della persona. Lo stesso farà Lauretta alla fine della Settima giornata, definendo il venerdì «quel dì che alla passione del nostro Signore è consecrato». La cornice si dipana dunque per un totale di quattordici giorni, per quanto dieci siano quelli dedicati alle novelle. Nel Decameron la scansione temporale riveste grandissima importanza, perché anche ad essa si deve lo sviluppo armonico e misurato della vasta e profonda sapienza che l’opera intende trasmettere.

[7] Un discorso a parte andrebbe fatto per i nomi dei dieci giovani, i quali sembrano avere essi stessi una specifica funzione simbolica. In particolare l’etimologia dei nomi degli uomini ovvero Filostrato, Dioneo e Panfilo potrebbe essere accostata alla simbologia dei Fedeli d’Amore. Tale argomento richiederebbe però uno studio a parte.

[8] Giovanni di Rupescissa, Trattato sulla Quintessenza, Capitolo I, Ricerca del nostro Cielo, della Quinta essenza.

[9] T. Burckhardt, Alchimia. Significato e Visione del mondo, Archè, Milano, 2005, p. 85 [Ed. or. Alchimie, sa signification et son image du monde, 1974].

[10] La fitta trama di rimandi biblici del Decameron è stata in gran parte mappata; non solo, diversi studiosi dell’opera di Boccaccio si sono accorti di come i riferimenti biblici vi vengano spesso filtrati attraverso situazioni tragicomiche o farsesche. Ciò non va però inteso come un dileggio delle Scritture, ma fatto rientrare in quella strategia allegorica di Boccaccio tesa a tenere celati i contenuti più preziosi ed elevati sotto una «rozza corteccia di parole»; cfr. M. Leonardi, Boccaccio «Gran maestro in Iscrittura», La citazione delle scritture in funzione ironica e tragica nel Decameron, in «Levia Gravia», XV-XVI (2013-2014), Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 31-45.

[11] Cfr. Giovanni, 10, 1-41.

[12] Più approfondite riflessioni si potrebbero formulare sull’immagine che novelle come questa intendevano offrire sul clero dell’epoca. Tra i pochi che hanno indagato il versante misterico del Decameron, come Luigi Valli nel suo Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore, hanno enfatizzato proprio l’acredine dell’autore certaldese contro la corruzione ecclesiastica. Acredine peraltro riconducibile al gruppo poetico-iniziatico di Boccaccio. Nulla può essere escluso in tal senso. L’inversione e la contraffazione di ogni valore e sapere spirituale tipica del tempo apocalittico rimane in ogni caso una delle cifre più presenti e anche più trascurate della poetica di Boccaccio, basata com’è sulla deriva antinomica e antispirituale del suo tempo e che il nostro tempo non ha fatto altro che acuire.

[13] Rispetto alle proprietà e alla simbologia alchemica del rubino, cfr. M. Eliade, Arti del metallo e alchimia, Bollati Boringhieri, Torino, 2018, pp. 39 sgg. [Ed. or. Forgerons et alchimistes, 1977]. Quanto alla suddetta intenzione di Boccaccio, essa va intesa cum grano salis, nel senso che molti se non tutti i racconti del Decameron sono stati mutuati o rielaborati a partire da tradizioni narrative precedenti. È quindi probabile che Boccaccio abbia non tanto inventato tutte le trame, bensì enfatizzato precisi episodi in direzione ermetico-misterica.

[14] Già materia di un intero canto dell’Inferno dantesco: il XXIX.

[15] Lo stesso Calandrino è protagonista di altre novelle del Decameron: VIII, 6; IX, 3 e 5. Tali racconti, nella loro mirabile bellezza, possono essere letti tutti da un punto di vista ermetico e misterico proprio come quello dell’elitropia.

[16] È questo uno dei rari casi in cui l’opera di Boccaccio allude in maniera più trasparente a conoscenze di carattere propriamente ermetico. Il lapidario, Maso, altri non è infatti che un alchimista che nasconde a Calandrino la reale natura dell’elitropia. Altro esempio può essere tratto dal Corbaccio, dove il certaldese descrive la Vergine e la generazione di Cristo nei termini di una «essenzia quinta» la quale «fu formata, a dovere essere abitaculo e ostello del figliuolo di Dio; il quale, volendo per la nostra salute incarnare, per non venire ad abitare nel porcile delle femmine moderne, ab etterno se la preparò, sì come degna camera a tanto e cotale re» [261]. Ognuno è ovviamente libero di leggere questi passi come esempi di misoginia o attribuir loro altre e varie impostazioni ideologiche di recente conio. Rimane però il fatto che il linguaggio e i significati ricordano da vicino i Trattati sulla Quinta Essenza del Trecento, quello pseudo-lulliano e quello di Giovanni di Rupescissa: cfr. Raimondo Lullo, Il Trattato della Quintessenza, ovvero de’ segreti di natura, a cura di E. Cardile, Atanòr, Roma, 2017 e lo stesso Trattato sulla Quintessenza di Giovanni di Rupescissa. Importanti rilievi sul concetto di Materia prima anche nel Libro del Perfetto Magistero di Arnaldo da Villanova, pubblicato con accurata introduzione nell’edizione SeaR del 1986.

[17] Oggi lo si può incontrare anche nelle varianti eliotropia o eliotropio. L’etimo è greco: hēliotrópion ovvero ‘che si volge verso il sole’. Si tratta di una particolare forma di quarzo: il calcedonio verde scuro picchiettato di rosso. Il nome eliotropio viene anche riferito all’omonimo fiore e, un tempo, poteva indicare il girasole. L’identificazione tra l’elitropia del racconto di Calandrino e il calcedonio non è sempre stata riconosciuta come valida o pienamente attendibile; per alcuni studiosi, con tale nome, Boccaccio allude ad una pietra inesistente; cfr. R. L. Martinez, Calandrino and the Power of the Stone: Rhetoric, Belief and the Progress of Ingegno in Decameron VIII, 3, in «Heliotropia», 1, 1, pp. 1-32.

[18] Unitamente all’oro alchemico, la simbologia dell’elitropia potrebbe trovare anche spiegazioni nell’immagine della pietra filosofale, ma ciò andrebbe molto oltre lo spazio e l’intenzione destinati al presente scritto. Rimane fermo il fatto che tale gemma, nell’interpretazione ermetica della novella di Calandrino qui proposta, ha carattere ambivalente: aurea e filosofale, se intesa da un punto di vista interiore e spirituale; comune e priva di valore, se intesa dal punto di vista materialista e magico-pratico. Per il tesoro spirituale da preferire alle realtà esteriori, si veda anche il Vangelo di Matteo 13, 44-52.

[19] Cfr. J. Evola, La Tradizione Ermetica, Edizioni Mediterranee, Roma, 2006/2009, pp. 50 sgg. Si noti come, p. 151, in part. in relazione all’immagine del «sole rilucente in mezzo alla notte» di Apuleio.

[20] Ivi.

[21] In realtà la questione dell’invisibilità, così come la narra Boccaccio, può ispirare più approfondite riflessioni; in particolare in relazione allo «spirito che si fa corpo e al corpo che si fa spirito», secondo una formula variamente riproposta e figurata nei trattati alchemici; in questo senso, Calandrino rappresenterebbe proprio una sorta di antimodello ermetico da leggere in negativo: da ciò la natura paradossale di molti dei dialoghi ed eventi narrati nella novella. Cfr. J. Evola, La Tradizione Ermetica, cit., II, 17, La nascita nella Vita e immortalità, pp. 159-163.

[22] Dante Alighieri, Convivio, IV, I: «Per mia donna intendo sempre (…) quella luce virtuosissima, Filosofia, li cui raggi fanno li fiori rifronzire e fruttificare la verace de li uomini nobilitade»; cfr. il già citato Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore, in part. i primi quattro capitoli.

[23] J. Evola, La Tradizione Ermetica, cit., p. 178; cfr. R. Guénon, L’Uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, Cap. V, Purusha inalterato dalle modificazioni individuali. Su queste affermazioni di Evola si potrebbero fare diverse considerazioni importanti. Basti dire che la questione del “Dio teistico” come viene da lui posta si presta a più di un equivoco. Si tratta nel suo complesso di un’idea sicuramente buona ad esaltare chiunque voglia divinizzare se stesso, ma che non tiene conto per nulla dell’incommensurabilità e dell’irriducibilità del Principio supremo, così come esso viene presentato in buona parte della Teologia e Filosofia medievale.

[24] Cfr. Raimondo Lullo, Figura X, in Ars compendiosa inveniendi veritatem e Ars demontrativa e in A. Bonner, The Art and Logic of Ramon Lull, Brill, Leiden-Boston, 2007, p. 39.

[25] Summa Theologiae, I, 3, 2: l’argomentazione dell’Aquinate è basata su Dionigi l’Areopagita, De Divinis Nominibus, 3.

[26] Cfr. Vangelo di verità, 37; anche il Vangelo di Filippo e quello di Tommaso.

[27] Cfr. S. Hossein, Nasr, L’arte della trasformazione spirituale secondo Evola, in Evola, La Tradizione Ermetica, cit., pp. 15-22. La recensione di Guénon dal titolo La Tradition Hérmetique apparve per la prima volta su «Le Voile d’Isis», aprile 1931. In essa, viene evidenziata e messa in discussione la tendenza, costante nell’opera di Evola, a reputare l’iniziazione regale e attiva come indipendente rispetto a quella sacerdotale e contemplativa. Guénon si limita in generale ad affermare che l’arte ermetica, per la sua commistione di motivi naturali e sovrannaturali, rappresenti «un mode d’initiation plus spécialement approprié à la nature des Kshatriyas». Sulla scorta della differenziazione tra casta sacerdotale e casta guerriera, Guénon giunge però alcune volte a conclusioni piuttosto sommarie. Ciò riguarda certamente un’opera come Autorità spirituale e potere temporale, nella quale il De Monarchia dantesco non viene preso nella dovuta considerazione. Questo aspetto richiederebbe però un intero studio a parte e non riguarda certo da vicino il presente scritto.

2 Comments