Un segno evidente dello sradicamento contemporaneo è fornito dall’atteggiamento che i nostri connazionali hanno assunto rispetto all’idea di Italia, a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, quando, l’8 di settembre, si realizzò la «morte della Patria». Da allora tutto ciò che è italiano è considerato irrilevante, di scarsa considerazione, della storia patria si ricordano solo aspetti negativi, anzi, a seguito di una azione ‘educativa’, scientemente condotta, l’italianità è divenuta oggetto di dileggio. Lo si è constatato anche in occasione del centenario della vittoria nella Grande guerra, contesto che ha visto esponenti dell’intellettualmente corretto gareggiare nell’evidente intento di sottacere il ruolo che quel conflitto ebbe nel rinsaldare l’identità nazionale. Un recente volume di Adriano Scianca pare contraddire tale tendenza all’autolesionismo. Mi riferisco a, La Nazione fatidica. Elogio politico e metafisico dell’Italia, pubblicato da Altaforte Edizioni (euro 18,00). Il volume è preceduto dalla prefazione di Mario Giordano.

Un libro che esce mentre l’élite nostrana, o presunta tale, mostra di non credere affatto nell’identità patria o ritiene, addirittura, debba essere cassata. Scianca, al contrario, afferma risolutamente il primato nazionale. Esso è: «una responsabilità etica, non un fatto materiale, una missione spirituale, non un dato prosaico» (p. X). La mestizia dei giorni in cui viviamo, lo stato comatoso in cui versa l’Italia, non devono renderci dimentichi che, per il nostro popolo, è sempre possibile un Nuovo Inizio: dopo qualsiasi Caporetto ci sarà una nuova Vittorio Veneto. Allo scopo, il nostro autore, rintraccia le motivazioni della salus italica, sin nelle origini del nome della nostra Terra natale. Ellanico legò questo nome alla voce vitulus, vitello. L’Italia sarebbe sorta con l’antichissimo rito del ver sacrum, la migrazione responsabile del primo popolamento del territorio italico. Il vitello era, infatti, una delle epifanie di Marte. Rilevante nella fondazione dell’identità italiana fu il mito della Saturnia Tellus. Essa è: «La sede di un radicamento numinoso che affonda sin nelle viscere di una terra resa sacra» dal dio (p. 3). Anche sotto il profilo geologico quella italiana è terra ribollente. Nata all’inizio del Pleistocene, in essa dorme sonni agitati il misterioso Demogorgone, l’originario mostro, di cui disse D’Annunzio.

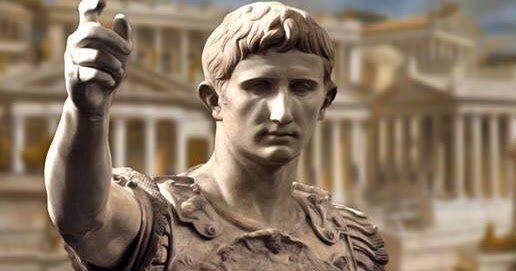

Con la Magna Grecia i destini del nome Italia si incontrano con quelli di Roma: nell’età antica e a seguito dell’invasione dorica, i Pelasgi avrebbero avuto, dall’oracolo di Dodona, l’indicazione di recarsi in Italia, nella terra di Saturno, al cui centro era il lago di Cotilia (nel reatino) con un’isola natante. Altri autori ritengono i Pelasgi popolazioni autoctone. Comunque sia, Roma sorse dall’incontro tra il dinamismo degli Indoeuropei e l’elemento spirituale autoctono, espressione di una vocazione contadino-guerriera. Roma fu, comunque, qualcosa di eccedente: fu eretta sulla Pax deorum, l’alleanza di divino ed umano. In tale contesto, lo spazio italico: «ha sempre rappresentato il territorio di un potente investimento sacrale e politico» (p. 21), mai qualcosa di ‘estraneo’ a Roma.

Tra italici si è potuto anche guerreggiare, ma l’invasione di Annibale fu avvertita dalla sensibilità romano-italica quale invasione del ‘diverso’, contro cui era indispensabile coalizzarsi. Il patto magico tra l’Urbe e l’Italia fu realizzato da Augusto e cantato da Virgilio. L’Eneide è da considerarsi il libro sacro della metafisica dell’Italia: da essa si evince che Dardano, fondatore dell’epopea troiana, era di origini italiche. Enea compì pertanto un ritorno, dopo l’incendio di Troia, nella Terra dei Padri. Così come Roma agì da atànor alchemico rispetto alla storia d’Italia, Dante svolse la stessa funzione rispetto alla lingua. Egli: «crea e teorizza un idioma nazionale […] ma non lo inventa dal nulla, semmai lo estrae, lo distilla dall’anima del popolo» (p. 13). Anche sotto il profilo linguistico, l’italianità è una consapevolezza sempre conquistata e sempre da ri-conquistare, una posta in gioco identitaria. Sotto il profilo politico Dante simboleggia la riaffermazione ghibellina, che connotò di sé il miglior medioevo. Proprio in funzione di questa trasmissione ideale della Tradizione presso il nostro popolo, Evola potè dire, in un colloquio con Seyyed Hossein Nasr, che gli italiani: «avevano in sé una iniziazione virtuale» (p. 41), anche grazie agli dei etnarchi, custodi dell’identità etnica.

Gli etnarchi sono indicatori dell’archetipo «celeste» delle nazioni, l’essenza divina dei popoli. I Numi tutelari italici furono Saturno, Marte, ma anche Hermes-Mercurio, tutore dell’aria che respirata, consente di ricongiungersi a lui, nonché Venere, che tenne unita la Sapienza italica da Pitagora fino a Dante. E’  sempre nel mondo romano che deve ravvisarsi l’origine del tricolore, come sostenuto da Del Ponte: «i tre colori connotano peraltro anche le tre tribù primitive dei Ramnes, dei Luceres, e dei Titienses» (p. 54), oltre che le tre funzioni castali. Il bianco rappresenta la purezza, il rosso la forza, il verde la fecondità. Alla luce di tali motivazioni, nel dibattito risorgimentale, Gioberti, Mazzoldi, Ravioli, Nispi-Landi e Di Nardo, riaffermarono, sia pure secondo diversi riferimenti culturali ma ricollegandosi a Vico ed in sintonia con Vincenzo Cuoco, il primato italiano, fondato sulla storia sacra del nostro popolo. Tale primato, nel particolare, si è manifestato nella costruzione delle città secondo il modello romano del cardo e del decumone, rispetto all’universale, si è dato nella vocazione imperiale che ha connotato il nostro percorso nel mondo.

sempre nel mondo romano che deve ravvisarsi l’origine del tricolore, come sostenuto da Del Ponte: «i tre colori connotano peraltro anche le tre tribù primitive dei Ramnes, dei Luceres, e dei Titienses» (p. 54), oltre che le tre funzioni castali. Il bianco rappresenta la purezza, il rosso la forza, il verde la fecondità. Alla luce di tali motivazioni, nel dibattito risorgimentale, Gioberti, Mazzoldi, Ravioli, Nispi-Landi e Di Nardo, riaffermarono, sia pure secondo diversi riferimenti culturali ma ricollegandosi a Vico ed in sintonia con Vincenzo Cuoco, il primato italiano, fondato sulla storia sacra del nostro popolo. Tale primato, nel particolare, si è manifestato nella costruzione delle città secondo il modello romano del cardo e del decumone, rispetto all’universale, si è dato nella vocazione imperiale che ha connotato il nostro percorso nel mondo.

Lo stereotipo dell’italiano pusillanime, inadatto alla guerra, non corrisponde alla verità dei fatti. Il coraggio italiano ha dato il meglio di sé nei corpi scelti, che hanno nell’ardito il proprio paradigma. D’Annunzio provò, nell’opera poetica e nell’azione politica, a suscitare la potenza italica sopita, tentando di ridefinirla. L’iter storico che va dal Risorgimento alla Grande guerra e che culminerà nel Fascismo, è spiegabile solo come tentativo di mettere in atto un Nuovo Inizio dell’Italia e della sua missione storica. Lo stesso Leopardi fu evocatore, secondo Scianca, e noi condividiamo questa lettura, di un agire eroico sulla realtà, in quanto il poeta ebbe contezza che le anime grandi scarseggiavano, falcidiate dai progressi della ragione. Lo stesso Berto Ricci, nell’auspicare il sorgere di una élite atta a resuscitare il destino imperiale italiano, si pose lungo la medesima sequela.

Alla luce della nostra storia, rileva Scianca, bisogna trasformare la pulsione populista, oggi prevalente, in una visione motivata e centrata sulla metafisica dell’Italia. Essa consentirà di redimere il disagio sociale dei nostri giorni, dall’idea anodina del popolo-gente, un’idea disincarnata dalla storia dell’ethnos, e di pensare la Tradizione come meta sempre possibile.

Giovanni Sessa