Dicono gli ubriachi che la colpa è dell’ultimo bicchiere. E’ vero, ma la sbornia deriva da quello che hanno bevuto in precedenza. Capita così anche allo scrivano. L’ultimo bicchiere è la richiesta di condanna a sei anni di carcere a Matteo Salvini per il mancato permesso di sbarco della nave degli schiavisti del secolo XXI, fornitori dei giovani maschi africani destinati a sostituire gli europei e gli italiani, e intanto a ingrossare le fila della delinquenza e del lavoro nero, sottopagato e senza diritti. Se davvero fosse stata convinta della sussistenza del reato di rapimento di oltre cento persone, la procura avrebbe dovuto chiedere per il Capitano una pena ben più severa. Sei anni è una richiesta troppo platealmente politica per non indignare. Nessuno dice che, eventualmente, il processo avrebbe dovuto essere a carico degli armatori e del capitano della nave, che hanno bloccato i clandestini per giorni perché volevano sbarcare solo in Italia, e non, ad esempio, in Spagna, di cui lo scafo batteva bandiera. Considerazioni senza senso: quel processo, come altri, rende attuale l’esortazione di nonna Luigia (classe 1886) quando eravamo bambini: stai lontano dalla giustizia!

Resta, all’ubriaco involontario, un’ultima decisione, la definitiva presa di distanza: le dimissioni da cittadino italiano. Mi dichiaro apolide. Già fa tristezza la carta d’identità elettronica – con il chip che significa controllo, sorveglianza, non identificazione – in cui campeggia la bandiera blu dell’Unione Europea e i cui dati sono scritti anche in inglese, la lingua coloniale. Non posso smettere di essere italiano: lo sono per lingua, cultura, nascita, sangue, sentimenti, lineamenti fisici. Qui c’è la tomba dei miei genitori e degli antenati, qui volevo vivere tra gente simile a me, che riconoscevo e capivo. La richiesta di condanna a Salvini significa la tenace volontà di farla finita con il nostro popolo. Quindi marco le distanze: resta la nazionalità, rifiuto la qualifica di cittadino di una repubblica estranea e nemica.

Troppi calici amari, come popolazione e come persone, abbiamo dovuto bere senza che nessuno ci chiedesse se fossimo d’accordo. Guerra, vendita di armi, immigrazione, Europa, distruzione scientifica, pianificata, dell’industria, del commercio, del sistema creditizio, di ogni eccellenza nostra. Sopportiamo la condizione di sudditi degli Usa, l’inesistenza di ogni sovranità, militare, politica, culturale, finanziaria, monetaria, economica, territoriale, come dimostra il processo a Salvini, il divieto di presidiare i confini. Dal momento che a nessuno sembra importare qualcosa, non resta che rinunciare a considerarsi cittadini di questo Stato, a cui lasciamo la lettera maiuscola per abitudine grammaticale.

Piccole e grandi cose rivelano un mondo in cui mi sento estraneo, io sì straniero, l’ultimo dei mohicani; perfino la tessera dei trasporti pubblici della mia città si chiama City Pass. Stringe il cuore constatare la fine – sotto ogni aspetto – di questa vecchia nazione. Riprendono le scuole e il festoso sciamare dei bambini sotto casa mostra ciò che osserviamo ogni giorno: la Babele di razze, colori, lingue, abbigliamento. Sarà inevitabile attribuire loro la cittadinanza: la sostituzione è troppo avanzata. Una nuova Italia incede e non è la nostra, nell’indifferenza della maggioranza, china sullo smartphone a scambiare futili messaggi e cliccare il fatidico “mi piace“. No, non mi piace l’Italia che vedo, imbruttita, involgarita, sfigurata, gaglioffa.

Qualche giorno fa in un bar un tizio con un teschio tatuato sul braccio ha montato una lite furiosa pretendendo di pagare un caffè – un euro e dieci – con carta di credito. Al diniego del commerciante, ha urlato che gli stava togliendo la libertà. Il mondo al contrario e la prevalenza del cretino. E del non-pensante. Affiora alla mente il lamento del morente Kurtz in Cuore di Tenebra di Conrad: l’orrore, oh, l’orrore. Orrore finale dell’agente coloniale contro ciò che fece ai popoli nativi brutalmente sfruttati, ma anche dell’uomo alla resa dei conti dinanzi all’abisso dell’inutilità di ciò che era stato, di una vita buttata via. Più modestamente, sento l’orrore dello sradicamento, lo smarrimento di non riconoscere più il mondo che era il mio. Diverse le facce e le razze, ma soprattutto opposti, incompatibili i valori e i moventi di chi si muove attorno a noi: cinismo, indifferenza, competizione, individualismo. Il mito incomprensibile del progresso che cancella.

Nessuno, o pochissimi, sembrano colpiti dal mondo capovolto. Segno che va bene così. E’ la prova che un’epoca è finita e ne avanza un’ altra, a cui non so né voglio adattarmi. Colpa mia. Non resta che mettersi da parte, lasciar fare, lasciar passare – l’imperativo liberale – e cercare di spendere quel che resta del giorno tra le cose e le persone che amiamo. Non vale più la pena impegnarsi per cambiare l’esistente. Troppo forte l’onda avversa, troppo evidente l’inutilità dell’impegno, la vanità dello sforzo, l’ostilità che circonda chi non ci sta. Lo scrittore russo dissidente Vasilij Grossman, che pagò un prezzo altissimo per la sua coerenza e non vide pubblicati in vita i suoi romanzi, scrisse “non c’è niente di peggio dell’essere figliastri del proprio tempo. Non c’è sorte peggiore di chi vive in un tempo non suo“. Raramente abbiamo sentito più nostra una frase.

Dopo decenni controcorrente, migliaia di pagine lette, studiate e scritte, parole e lotte, l’ultimo bicchiere ci ha stroncato e non vogliamo tornare sobri. L’ubriaco è felice nella sua personale isola che non c’è. Abbiamo dato e troppo spesso subìto. Meglio togliere il disturbo e ritirarsi. L’anima è stanca; all’ apolide che rinnega la cittadinanza di un tempo bastardo, il grottesco impero del bene invertito, non resta che rassegnare le dimissioni, chiedendo scusa per non aver saputo vincere la partita. Gli resta ciò che ama. Idee, sogni, suggestioni, speranze svanite, un mondo interiore ben più che realtà.

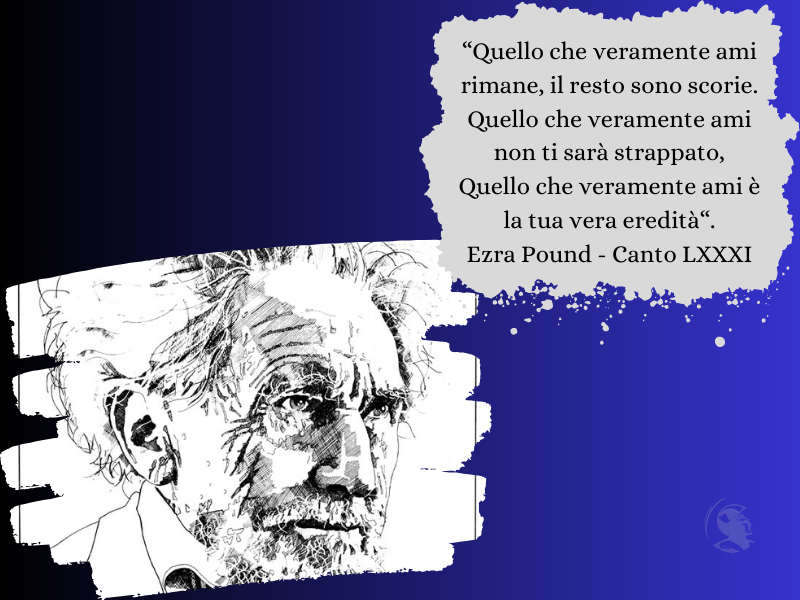

Al figliastro del suo tempo, alla patria che non c’è più, al panorama diventato sconosciuto, ai principi gettati nella spazzatura, opponiamo ciò che scrisse Ezra Pound nel Canto LXXXI:

“Quello che veramente ami rimane, il resto sono scorie.

Quello che veramente ami non ti sarà strappato,

Quello che veramente ami è la tua vera eredità“.

La conclusione del poeta è l’unica medaglia al petto dell’apolide senza più bandiera:

“Strappa da te la vanità, /ti dico strappala. /Ma avere fatto in luogo di non avere fatto /questa non è vanità. /Avere, con discrezione, bussato /perché un Blunt aprisse /Aver raccolto dal vento una tradizione viva /o da un bell’occhio antico la fiamma inviolata/ Questa non è vanità. Qui l’errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.”

28 Comments