“Quando i contadini ritornavano alle loro case, reputavano di avere diritto alla spartizione della terra. La frase “la terra ai contadini” suscitò un grande generale incendio in quel dopoguerra”.

La guerra vittoriosa ha, per comune ammissione, un protagonista di assoluta rilevanza. Sono stati principalmente i “contadini soldati eroi delle trincee”, come si dice, che si sono svenati, pagando un alto contributo di sangue, durante gli assalti ripetuti.

Ecco perché grande è la delusione di quanti, combattenti valorosi e disciplinati, hanno creduto alla parola d’ordine circolata nelle trincee “la terra ai contadini” ed ora, tornati a casa, si sentono traditi da una classe dirigente immemore ed irriconoscente.

Antonio Salandra, “conservatore senza aggettivi” ma anche noto uomo politico meridionale, che, quindi, meglio di altri dovrebbe conoscere le fatiche e le asprezze della dura vita dei braccianti del Sud, è uno dei maggiori responsabili, per aver alimentato speranze che non poteva tramutare in realtà, facendo tali promesse. Le sue dichiarazioni, che prefigurano un passaggio di proprietà delle terre, saranno lette e spiegate alle truppe, per ordine dello Stato Maggiore così da assumere, per quella gente semplice, il crisma di “certezze”, e non sembrare solo promesse politiche.

L’obiettivo non dichiarato è di contrastare le suggestioni leniniste che vengono dall’Est, e risollevare il morale degli uomini in armi per una guerra che sta durando troppo. Ciò non toglie che si tratti di atteggiamenti leggeri e pericolosi, ai quali si può attribuire la responsabilità di ciò che avverrà, come chiaramente affermerà Luigi Einaudi una decina di anni dopo:

Nelle trincee ed alla vigilia delle grandi battaglie, i contadini udivano propagandisti, illustri parlamentari talvolta, incitarli al sacrificio della vita per garantire ai figli il possesso della terra, due volte fatta sacra dal lavoro e dal sangue versato… Quando i contadini ritornavano alle loro case, reputavano di avere diritto alla spartizione della terra. La frase “la terra ai contadini” suscitò un grande generale incendio in quel dopoguerra, un movimento confuso, vario a seconda delle regioni, della struttura agraria e sociale, dei metodi culturali, diversamente nutrito dai ricordi secolari di comunanze scomparse, dall’eco delle ideologie russe, dalle promesse di felicità postbellica, dall’interesse collettivo alla messa in valore delle poche terre incolte e delle molte mal coltivate. (1)

E’ anche per questo che nel Mezzogiorno, in forma nello stesso tempo eguale e diversa rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia, si verificano innumerevoli casi di occupazioni di terre e Municipi, già a partire dalla metà del 1919. La particolarità di queste agitazioni è che esse si svolgono spesso in forma anomala, ad opera di contadini inquadrati come in guerra, spesso guidati dai loro Ufficiali, come a Palo del Colle, dove: “l’assalto al Municipio fu fatto da 200 ex combattenti, in uniforme, in perfetto ordine compatto per quattro, bandiera in testa, a guisa di lancia, al grido di “Savoia”.

Con tali premesse, in città e paesi in rivolta è però inevitabile che vengano fuori – spesso per motivi assolutamente banali, quando non inesistenti – gli istinti peggiori, che sfociano nei cosiddetti “delitti di folla”, nei confronti dei quali gli altri “pacifici” rivoltosi prima e le Autorità dopo sono impotenti, mentre chi li commette crede di poter contare sulla impunità che accompagnerà la presa di potere rivoluzionaria.

A fronte di tutto questo, cominciano a muoversi i primi nuclei fascisti, organizzati e costituiti qua e là da uomini volitivi che la guerra hanno fatto e non intendono ripudiarne il valore, ma anche da giovanissimi che, spesso impossibilitati ad andare al fronte per ragioni anagrafiche, sentono forte il fascino di quella esperienza.

Si tratta di iniziative ben diverse, quando non opposte, rispetto a quelle dei “Fasci d’ordine” che proprietari “ottusi e assenteisti” vanno formando qui e là solo per difendere i propri interessi.

Il neo-nato movimento fascista ci terrà a precisarlo fin dall’inizio, dal Congresso di Firenze dell’ottobre del 1919:

Il fascismo, è bene affermarlo perché rimanga definitivamente e storicamente stabilito, non ebbe mai alcun contatto, nemmeno tattico, con queste associazioni di autentiche “guardie bianche”.

…non credette e non solidarizzò mai con le iniziative puramente e materialmente reazionarie delle organizzazioni cosiddette antibolsceviche, sorte in Italia per volontà di capitalisti miopi e utilitari, e covate dal patriottismo poliziesco del liberalismo conservatore.

Il fascismo – e solo il fascismo, allora – aveva ancora fiducia nel popolo italiano. (2)

È una situazione destinata a protrarsi nel tempo, senza cedimenti di alcun tipo. Ancora nell’agosto del 1922, quando la marcia fascista verso la conquista del potere è ormai sicura, Luigi Granata, responsabile dell’organizzazione sindacale di Andria, scriverà a Starace:

I peggiori nemici di Andria sono appunto i signori cosiddetti “dell’ordine”. Essi ostacolano veramente il fiorire delle nostre organizzazioni, essi minano il Fascio; nelle giornate di agosto, minacciano, anzi insistono di voler pagare l’operaio con 4,25 lire al giorno.

L’operaio che cosa può pensare? …

L’operaio, fatto maestro da un’esperienza di un non lontano passato, teme dai proprietari un ritorno all’antico, ed ha perfettamente ragione (3)

Prima di ogni interesse “di classe” e dello stesso antibolscevismo che non li suggestiona più di tanto, convinti come sono che l’esperienza leninista, per la sua inumanità (della quale cominciano ad arrivare in Italia le prime notizie), per l’ateismo rivendicato e per il materialismo grossolano che la anima, sia estranea al sentire nazionale, i primi fascisti cercano di prendere l’iniziativa, in maniera diversa ed originale rispetto al passato, destinata a protrarsi per tutto il periodo della vigilia.

Lo riconoscerà anche una studiosa certo non bendisposta:

Effettivamente, le gesta compiute dai fascisti in Puglia nel 1921 non possono in alcun modo essere trasferite, neppure ipoteticamente, nel clima del primo decennio del ‘900, ed è impensabile attribuirle ai mazzieri, ad esempio, di Gioia del Colle.

Il generale favore che circonda il movimento fascista ha le sue radici in un atteggiamento ideologico che è frutto soprattutto degli anni bellici e si esprime in un diffuso culto della Patria e delle idealità patriottiche, nella retorica – se vogliamo – ampiamente assorbita e sinceramente sentita dalla borghesia italiana della vittoria e del sentimento nazionale nonchè, ovviamente, nella naturale avversione contro coloro che non condividono o addirittura irridono tali valori. (4)

La valutazione “classista”, con quel riferimento alla borghesia appare riduttiva, se si considera che proprio in Puglia, per esempio, è il sacrificio dei “contadini-soldati” a fare da collante, contro i proprietari terrieri indegni di considerazione, spesso residenti nelle grandi città (anche fuori Regione) lontani dalle loro campagne, dove è una burocrazia prepotente e famelica che invece, con una presenza sul territorio, si fa vessatrice continua.

Nel concreto, la gran massa di disoccupati e l’avvilente pratica del bracciantato giornaliero, guadagnato all’alba di ogni mattina con la selezione in piazza dei più robusti e affidabili, sono aspetti di una realtà tutta meridionale – e pugliese soprattutto – che, nella rinnovata Italia vittoriosa, appaiono non più sopportabili.

Così come principalmente meridionali sono il fenomeno del latifondo, che, per antichi privilegi, accentra nelle mani di pochi il possesso di enormi distese agricole, e la concentrazione nei grossi centri dei contadini, che al Nord, invece, sono distribuiti nelle cascine presenti un po’ dovunque sul territorio.

Ne è favorita la predicazione socialista, che, agli inizi del 1920, incanala nelle sole Leghe della provincia di Bari 22 associazioni, con 25.000 soci.

Di contro, in nome dei legami di guerra, si sviluppa l’Associazione Nazionale Combattenti che però qui, più di quanto avviene altrove, si caratterizza per aspre conflittualità interne, che ne minano la stessa efficienza. Ciò nonostante che, all’interno dell’Associazione, si parli un linguaggio comune che sposa il mito della guerra vittoriosa con quello della rinascita sociale. Gli Ufficiali sono, in questo, vicini ai loro uomini, con grande scorno di chi intendeva servirsene per fini “d’ordine”, che voleva dire conservazione dello status quo.

Un esempio ce lo fornisce il Prefetto di Foggia, che, il 31 maggio del 1919 riferisce, preoccupato, al superiore Ministero:

Nemmeno nei dirigenti delle sezioni predette (le Sezioni Combattenti ndr) si può avere fiducia, perché alcuni, per i loro principi sovversivi poco affidano, ed altri, variano le idee da un giorno all’altro, e vanno coltivando delle utopie sovversive come quella fatta nel comizio pubblico tenuto il 24 corrente mese, nel teatro Mercadante, dall’ avvocato Giuseppe Caradonna, Capitano del Regio Esercito, il quale inneggiò all’Internazionale e dichiarò essere tempo di finirla con la vecchia Italia, quella dell’agente delle imposte, del questurino in borghese e dell’Italia che disonora l’Esercito col farlo correre da una città all’altra e frapporlo nelle lotte tra capitale e lavoro. (5)

Affermazioni importanti, che consentono di aprire una parentesi dedicata alla figura di Caradonna intorno alla quale, si può ben dire, è stato costruito un mito “in negativo” che non può non ricordare quello che circonda Farinacci. Ambedue descritti come espressione della reazione più cieca e difensori degli interessi più inconfessabili degli agrari.

Della inconsistenza del primo ci siamo già occupati qui, citando, per esempio, il giudizio di Deakin (“naturale portavoce della sinistra fascista”), di Nolte (“socialista rivoluzionario”) e il volume di Pardini che, significativamente, si intitola “Roberto Farinacci ovvero della rivoluzione fascista”.

Per Caradonna il discorso è più complesso, non esistendo una sua biografia degna di questo nome

Di contro, le indimostrate critiche fioriscono, anche in fonti non preconcettualmente avverse, come questa, per esempio:

Ma lo squadrismo fascista, che fa capo ai ras locali, cade spesso in derive reazionarie e violente che Crollalanza non condivide. Araldo entra in contrasto contro il fascismo agrario dell’altro ras pugliese, Giuseppe Caradonna. Contrasta anche il tentativo di alcuni di innestare nel movimento fascista la vecchia politica conservatrice della classe dirigente liberale meridionale” (6)

La “deriva reazionaria“ di Caradonna appare poco compatibile con il sopra riportato documento prefettizio, (e significativamente confermata, all’epilogo, dalla sua adesione alla RSI), mentre sul problema della violenza fa fede il deliberato della Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo, che, in linea principale lo proscioglierà da ogni addebito in ordine alle accuse di “profitti di regime”, ma non si periterà anche di affermare la sua estraneità a qualsivoglia episodio di violenza.

Il documento, “ripescato” anni fa da Giorgio Pisanò sul suo ”Candido”, redatto in data 19 maggio 1947, esplicitamente affermerà che: “Risulta però che egli,pur essendo un convinto assertore delle dottrine del fascismo, non fu mai un intemperante, né manifestò temperamento fazioso, né peraltro si abbandonò mai ad atti di violenza, né prima nè dopo la marcia su Roma, che anzi, come risulta da autorevoli testimonianze e dai vari certificati esibiti, ogni volta che egli si trovò presente ad un atto di violenza, questa cercò di impedire, agendo di persona (vedi deposizione on, Mucci Leone, leader dei Partiti di sinistra in Puglia).”

Questo non gli evita, nel turbinoso primo dopoguerra, la violenta ostilità dei socialisti, che sono, all’epoca dei fatti che stiamo narrando, il suo peggior nemico. Essi intuiscono il rischio che si saldi, in pace, il legame del fronte tra Ufficiali e contadini-soldati. Per questo, incendiano lo stabilimento vinicolo di sua proprietà e lo contrastano in ogni modo possibile, con rabbia. Il 24 maggio del 1920, durante la manifestazione in piazza a Cerignola, per rievocare l’entrata in guerra dell’Italia, il valoroso ex combattente (tre medaglie d’argento e una di bronzo) che si è presentato in divisa, sarà circondato e “fermato” dall’assessore socialista Sbrizzi e da un gruppo di Vigili Urbani, perché giudicato “provocatore”.

Iniziativa “dura”, che va in stridente controtendenza con la discutibile ironia con la quale, di qui a qualche mese, saranno accolte le prime uscite ufficiali del neo-nato Fascio. Prima, al mattino, una tentata irruzione in Comune per togliere dal balcone la bandiera rossa, e poi, di notte una sparatoria che riduce a un colabrodo la facciata del palazzo municipale.

La reazione, affidata ad un manifesto, non sembra dimostrare gli avversari socialisti: “Sono quisquilie che ormai non impressionano più nessuno. A Cerignola siamo troppo forti per prendere sul serio i dodici volontari seguaci del capitano Vecchi e la sbirraglia che li protegge… non si illudano i fascisti e i loro protettori di poter ripetere a Cerignola le gesta di Bologna e altrove. Sarebbe un gioco assai pericoloso”.

Questo manifesto è, in verità, anche un bluff, perché la situazione sta rapidamente cambiando:

La capitale del fascismo pugliese era indubbiamente Cerignola, dove Caradonna aveva stabilito il suo quartier generale, portando avanti la fondazione dei Fasci, via via che lo squadrismo diventava cosciente della propria azione salutare, alimentato dalle crescenti tensioni economiche tra proprietari terrieri e braccianti agricoli.

Via via che l’organizzazione progrediva, egli era affiancato da ex Ufficiali decorati come Alfonso, De Cicco, Farina, Giudicepietro, i fratelli Izzo. Lo appoggiavano Mario Limongelli e il Conte Celio Corsi di Minervino.

La fama e il prestigio di questo fascismo era fondata sulla sua temerarietà, dato che spesso Caradonna spariva e lo si trovava a comiziare contro le Amministrazioni rosse dei Comuni vicini, senza altra scorta che un paio di Sipe. (7)

Non fanno paura ai destinatari le minacce del manifesto, molto simile, del resto, a tanti altri che un po’ dovunque accompagnano le prime manifestazioni fasciste. Nemmeno tanto minaccioso, se vogliamo, perché rispecchia la realtà dell’effettivo enorme divario numerico, organizzativo, di mezzi, di capacità (pretesa) “rivoluzionaria” degli uomini delle Leghe, Cooperative, Sindacati e Partito rispetto ai “dodici” scalmanati in camicia nera

Esso, però, testimonia anche la realtà di una situazione difficile per i fascisti nel paese come in tutta la Regione, contro la quale tra i primi a muoversi, anche se non sempre in perfetta sintonia (senza per questo, però, entrare in aperto contrasto) ci sono proprio il Fascio “paesano” di Caradonna e quello del capoluogo, diretto dal giornalista Araldo di Crollalanza sansepolcrista e dirigente anch’egli dell’Associazione Nazionale Combattenti.

Diverse sono e saranno, pur nella comune prospettiva politica, i presupposti, le modalità di azione e la scelta degli obiettivi dei due Fasci, quasi a rispecchiare, in realtà, la diversità caratteriale dei loro maggiori referenti.

Eguale è invece l’attivismo che anima questi primi fascisti pugliesi, con risultati che non si faranno attendere.

A Bari la situazione è critica, come in tutta Italia, ma non impossibile. La città è, infatti, presto saldamente in mano ai fascisti, mentre gli avversari sono costretti a rifugiarsi nelle stradine della Città Vecchia. La prova migliore si ha il 19 febbraio del 1921, quando sarà addirittura impedito a Nicola Bombacci, dirigente del neo-nato Partito Comunista, di scendere dal treno per partecipare ai lavori del Congresso provinciale della Federterra. Anche nei paesi della provincia, con l’eccezione forse della sola Conversano, dove è attivo Giuseppe Di Vagno, l’azione dei mussoliniani non incontra ostacoli insuperabili.

Più difficile il contesto nei grossi centri agricoli a Nord (Minervino, Spinazzola, la stessa Andria), che rappresentano lo zoccolo duro del sovversivismo della Regione, e gravitano “operativamente” nella provincia di Foggia, già alle prese con l’irrequieta Cerignola.

Qui, ad emergere, nel fronte sovversivo, è Giuseppe Di Vittorio, prima interventista ed ora dirigente socialista, che deve però fare i conti, da subito con il concittadino Caradonna.

I due, in verità, hanno avuto un momento di condivisione di idee, ai tempi dell’entrata in guerra, e la coraggiosa scelta del dirigente sindacale sarà sempre ricordata in positivo dallo stesso Mussolini, che parlando con De Begnac, lo definirà “il più nobile dei miei avversari del Sud”.

Nel 1920, però, le strade divergono, e il fatto che egli debba ancora scontare, agli occhi dei suoi sostenitori, il prezzo del precedente atteggiamento “guerrafondaio” non gli permette di frenare gli esagitati e i violenti, che non mancano mai e che spesso prevalgono sui meglio intenzionati. La conseguenza è che la tensione sale un pò dovunque. Occupazioni di terre (anche demaniali), lavori abusivi, non richiesti dai proprietari, ma per i quali si pretende comunque la mercede, violenze diffuse fanno temere il peggio.

Ad Andria, lo sciopero generale indetto per il 1° dicembre del 1919 porta a scontri con le Forze dell’Ordine, che spianano le mitragliatrici per strada e procedono ad arresti in massa, per fronteggiare una vera rivolta, che appare più pericolosa delle precedenti di Minervino (4 settembre), Apricena (12 settembre), S. Marco in Lamis (15 settembre).

La siccità dell’inverno, con la forzata diminuzione dei lavori nei campi e l’aumento della disoccupazione, non lascia prevedere niente di buono per l’anno che verrà.

La situazione appare particolarmente compromessa a Minervino “fiera e ribelle su di una delle aspre pendici della Murgia sassosa”, per la presenza di una forte Camera del Lavoro schierata su posizioni intransigenti e guidata da capi poco inclini al compromesso:

In Minervino comunista, sindacalista, anarchica, si profilarono ben presto e si imposero tre figure, tra le più pericolose per violenza di linguaggio e per impeto di estreme, improvvise decisioni: Carmine Giorgio, Domenico Gugliotti e Michele Veglia.

Carmine Giorgio porta sul viso bruciacchiato i segni della mal repressa ira paterna che, stanco di più ammonirlo, lo gittava in un forno. La sua fedina penale è testimone muto ma inconfutabile dell’indole ribelle incline alla violenza ed alla sopraffazione.

…Alla scuola di Carmine Giorgio si formarono Domenico Gugliotti e Michele Veglia, questi già condannato nel processo per la strage agrimata di Ferruccio Barletta e della guardia Nobile, il Gugliotti Presidente ed il Veglia Segretario della Camera del Lavoro…per essere pronti, come scriveva Michele Veglia ai compagni di Spinazzola: “quando l’urto dei pezzenti avrebbe travolto nell’abisso il capitalismo dei borghesi”. (8)

È proprio a Minervino che, il 12 aprile del 1920, si verifica un episodio destinato ad avere risonanza e ripercussioni impreviste dagli stessi responsabili. La scarna cronaca de “Il Corriere delle Puglie” del 13 aprile può bastare a ricostruire la vicenda:

Minervino, 12 aprile 1920

Gravi disordini si sono avuti a deplorare nel pomeriggio di ieri. Alle 18 circa, si teneva un comizio per la disoccupazione, quando lo studente Ferruccio Barletta fu sentito disapprovare quel che diceva un oratore. I vicini protestarono e cominciarono a minacciare lo studente, che si allontanò rapidamente per rifugiarsi nel caffè di tal Ranieri, ove fu raggiunto dai più scalmanati e ferito di pugnale.

Il vice commissario di PS Cordova e la guardia campestre Vincenzo Nobile accorsero in difesa del Barletta, ma il funzionario, nel tafferuglio che ne seguì, fu sfregiato con un colpo di rasoio al viso, e la guardia campestre venne pugnalata all’addome. Accorsero pure i Carabinieri, ma vennero travolti e disarmati dalla folla furente, ed alcuni di essi anche feriti di coltello e pugnale.

Lo studente Barletta fu trasportato in grave stato nella propria abitazione. La guardia Nobile fu rinvenuto malconcio cadavere in fondo ad un burrone. (9)

Episodio che avrà grande risonanza nella pubblica opinione, non solo pugliese, anche se destinato ad essere oscurato da quanto avverrà, in un paese non lontano, San Giovanni Rotondo, il successivo 14 ottobre. Qui i socialisti, che intendono festeggiare la vittoria alle Amministrative, si scontrano con gli “Arditi di Cristo”, membri di una associazione a mera rilevanza locale, di ispirazione cattolica, di incerta formazione (probabilmente nell’ambito dell’Associazione Combattenti) e che ha, come riferimento il frate Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, cappuccino noto ed amato in paese, che sarà poi Santo.

Intervengono i Carabinieri, e alla fine si contano sul terreno 13 vittime socialiste e un militare.

È il più accentuato segno di un malessere che interessa l’intera Capitanata e la zona Murgese. Scontri, violenze, incendi, turbano la vita di Lucera, Ascoli Satriano, Sansevero, Sannicandro Garganico e altri centri minori.

I fascisti sono ancora pochi e per niente organizzati per poter reagire. Sarà Minervino a dare il segnale della riscossa.

FOTO 1: Minervino anni venti

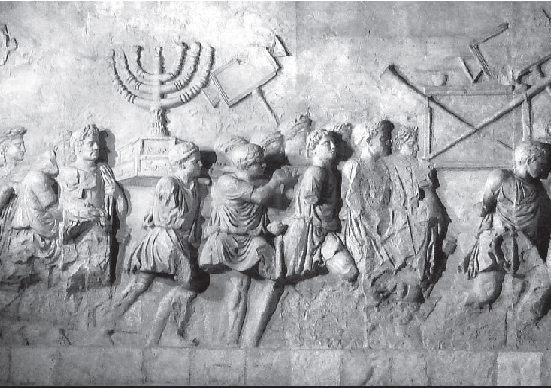

FOTO 2: Giuseppe Caradonna

NOTE

- In: Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario, Torino 1963, pag. 435

- Luigi Freddi, Pattuglie, contributo alla storia del fascismo, Roma 1929, pag. 84

- In: Simona Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), Bari 1971, pag. 288

- Ibidem, pag. 137

- Ibidem, pag. 16

- Domenico Crocco, Il Ministro delle grandi opere che disse no a Mussolini, S. Giuliano Milanese 2017

- A. Fanelli, Perché seguimmo e disobbedimmo a Mussolini, Roma 1984, pag. 151

- Raffaele Cotugno, I fatti di Minervino Murge, arringa pronunciata alla Corte di Assise di Trani il 23 giugno 1923, Roma 1925, pag. 10

- In: Antonio Labarbuta, Socialismo e fascismo Minervino Murge 1907-1924, Biblioteca Comunale 1996, pag. 75