di Niccolò Ernesto Maddalon e Jari Padoan

Temiamo tutti le stesse cose.

Per questo l’horror è un genere tanto efficace.

Basta che vi chiediate di cosa avete paura,

e saprete di cosa ho paura io.

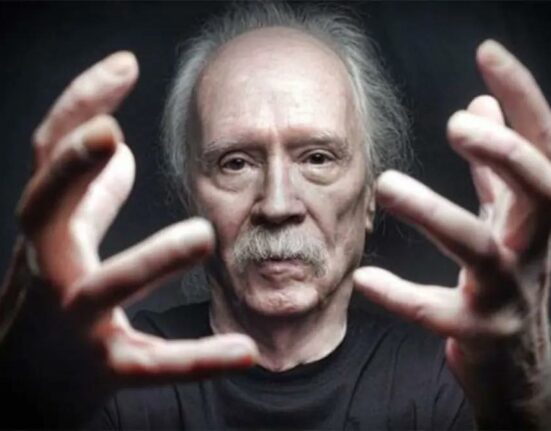

John Howard Carpenter, regista e compositore

Premessa. Un regista visionario e controcorrente

A tutt’oggi, nell’ambito del cinema horror e fantastico, è forse superfluo spendere qualche parola di presentazione per quanto riguarda John Carpenter, un nome divenuto pressoché storico e leggendario in questo contesto.

Degno epigono, a modo suo, dei grandi artigiani del cinema del cinema dell’orrore quali ad esempio Tod Browning, Terence Fisher o Roger Corman (nonché appassionato viscerale del western di Howard Hawks, John Ford e Sergio Leone), dall’alto della sua più che trentennale carriera cinematografica conclusasi nel 2010 con il film The Ward, Carpenter si è confermato un regista visionario e originale come pochi. Attraverso una ventina di film, quasi tutti assurti a titoli di culto per gli appassionati del Fantastico cinematografico (si pensi a Halloween, La cosa o Il Seme della Follia, soltanto per citare alcuni tra i più noti e amati), il regista ha esplorato in modo personale e originale generi come l’horror tout court, il thriller e varie accezioni della fantascienza, quasi sempre “contaminando” a loro volta questi generi all’interno dello stesso film.

Ma non è tutto. Nella panoramica ragionata delle più importanti opere di Carpenter che proponiamo, vedremo come, oltre a riportare sullo schermo gli incubi e i terrori metafisici di celebri maestri della moderna narrativa del terrore e fantascientifica (come John W. Campbell, Stephen King e i mai troppo fondamentali Poe e Lovecraft), l’epopea fanta-horror realizzata da Carpenter offre da sempre numerose e imprevedibili chiavi di lettura, tra le quali una serie di precisi messaggi di critica, spesso ironica ma sempre impietosa, ai lati più oscuri e degenerati della società statunitense e, per estensione, moderna e occidentale.

Gli esordi: Dark Star e Distretto 13

Nato nel 1948 a Carthage, nello stato di New York, John Howard Carpenter, sin dall’infanzia si dedica ai suoi maggiori interessi: la musica e il cinema (in particolare, fantascientifico e western). Dopo alcuni iniziali cortometraggi amatoriali, Carpenter si iscrive alla University of South California, ovviamente al corso di

cinematografia, e nel 1974 vede la luce il suo primo lungometraggio ufficiale, scritto e girato in collaborazione con l'(allora) amico e collega Dan O’Bannon (futuro sceneggiatore dell’Alien di Ridley Scott) e con vari compagni di università dei due autori, che interpreteranno lo sgangherato equipaggio di una improbabile nave spaziale chiamata Dark Star. Si tratta appunto di Dark Star (il cui titolo definitivo venne preferito al temporaneo Planetfall), una grottesca e irriverente commedia fantascientifica piena di ammiccanti omaggi cinefili ai film del maestro Stanley Kubrick 2001: Odissea nello Spazio e Il Dottor Stranamore, nonché alla pletora di “B-movies” tipici degli anni Cinquanta come Destinazione…Terra, Ultimatum alla Terra o Il Pianeta Proibito, di cui Carpenter era un entusiasta cultore.

cinematografia, e nel 1974 vede la luce il suo primo lungometraggio ufficiale, scritto e girato in collaborazione con l'(allora) amico e collega Dan O’Bannon (futuro sceneggiatore dell’Alien di Ridley Scott) e con vari compagni di università dei due autori, che interpreteranno lo sgangherato equipaggio di una improbabile nave spaziale chiamata Dark Star. Si tratta appunto di Dark Star (il cui titolo definitivo venne preferito al temporaneo Planetfall), una grottesca e irriverente commedia fantascientifica piena di ammiccanti omaggi cinefili ai film del maestro Stanley Kubrick 2001: Odissea nello Spazio e Il Dottor Stranamore, nonché alla pletora di “B-movies” tipici degli anni Cinquanta come Destinazione…Terra, Ultimatum alla Terra o Il Pianeta Proibito, di cui Carpenter era un entusiasta cultore.

Dark Star narra le disavventure di un gruppo di astronauti impegnati a bombardare corpi celesti considerati a alto rischio di collisione con la Terra. Pur rimanendo sostanzialmente nell’ambito della fantascienza umoristica, già alla sua opera prima Carpenter prende di mira i piccoli-grandi falsi miti generati sia dalla vecchia che dalla nuova Hollywood. Infatti, da una parte si ha lo spazio siderale come nuova frontiera da colonizzare, dall’altra il mito dell’astronauta stelle & strisce come punto di congiunzione fra la figura rude e crepuscolare del cowboy e quella giovanile e anche troppo ingenuamente “solare” del “figlio dei fiori” (il prodotto socioculturale tipico della California degli anni Sessanta, che John Carpenter conobbe molto bene). In questo senso, rimane indicativa la scena in cui uno dei protagonisti si ritrova ad adoperare un portellone dell’astronave come tavola da surf, andando alla deriva nel vuoto cosmico. Dark Star segnerà sotto vari aspetti, positivi e negativi, l’esordio di Carpenter (ad esempio proprio sui diritti d’autore dell’opera nasceranno asperità legali tra Carpenter e O’Bannon, che porteranno a una temporanea rottura tra i due). Il film conoscerà comunque un certo successo in una cerchia di cultori destinata ad aumentare, e dimostrerà già in nuce le grandi capacità visionarie del regista, prima ancora che la sua profonda tendenza alla critica sociale.

Si è detto come l’amore sconfinato per il cinema western si può avvertire praticamente in ogni singola pellicola di John Carpenter, tanto da parlare di una effettiva influenza anche nei suoi horror più estremi, come vedremo. Si pensi al tema dell’assedio, onnipresente anche in film come Fog, La Cosa o Il Signore del Male, nonché a personaggi come l’indimenticabile Snake Plissken di Fuga da New York o il John Nada di Essi Vivono, quasi delle versioni metropolitane e/o post-apocalittiche della figura dello “straniero senza nome” incarnato da Clint Eastwood e dal Django di Franco Nero. Ed è proprio a partire da Distretto 13 – Le Brigate della Morte che tale atmosfera si respirerà lungo tutta la filmografia carpenteriana (non casualmente, nei credit del film il regista si firmerà come addetto al montaggio con lo pseudonimo di John T. Chance, omaggio al nome dello sceriffo interpretato da John Wayne nel film Un Dollaro d’Onore).

Nel 1976, un Carpenter ventottenne mette in scena con rigore e fredda precisione questa sorta di allucinato thriller/poliziesco/western che si snoda in 90 minuti tesi, brutali e claustrofobici. Indicato come un film di riferimento per comprendere gli incubi di un decennio di trasformazione e disillusione, gli Anni Settanta[i] (che per gli USA hanno rappresentato il disastro della guerra in Vietnam, inflazione, scandalo Watergate…), Distretto 13 narra una vicenda ambientata nei sobborghi più degradati di Los Angeles dove, a seguito dell’uccisione di alcuni giovani banditi per mano delle forze dell’ordine durante una retata notturna, i membri di una banda di strada detta “la Banda Voodoo”, gemellata alla gang cui appartenevano i malviventi freddati dalla polizia, decidono di rendere omaggio ai propri compagni caduti mettendo a ferro e fuoco il quartiere-ghetto di Anderson. Prima assassinando a sangue freddo e senza alcun apparente motivo un gelataio e una ragazzina, poi tentando di riservare lo stesso trattamento al padre della loro giovane vittima, reo di aver ucciso a revolverate uno dei membri della banda, i balordi arriveranno a cercare di fare irruzione in un distretto di polizia locale che sta per essere dismesso e trasferito in un quartiere più tranquillo.

Tra i personaggi intrappolati nella stazione di polizia assediata, spicca il cinico e disilluso condannato a morte chiamato Napoleone Wilson (una figura nella quale si può leggere chiaramente un abbozzo, una “prova generale” del citato Snake Plissken). Costretti a dover fronteggiare la minaccia comune, i tutori dell’ordine si ritroveranno ad allearsi coi prigionieri: fra una sparatoria e l’altra per respingere i continui assalti dei teppisti membri della Banda Voodoo (le cui movenze “zombesche”, il mutismo e la spettrale presenza come “mostro collettivo” durante tutto l’assedio è un palese omaggio di Carpenter al classico del cinema horror diretto nel 1968 dal collega regista e amico George A. Romero The Night of The Living Dead – La Notte dei Morti Viventi), nascerà una sorta di amicizia e cavalleresca solidarietà fra il tenente Ethan Bishop e il reietto Napoleone Wilson. Emblematico il breve dialogo tra i due (in stile, appunto, molto western) quando la situazione volgerà a favore degli assediati:

«Sei davvero un uomo pieno di risorse, Wilson, adesso capisco perché negli ambienti ti chiamano Napoleone. Posso avere l’onore di scortarti fin fuori?»

«Direi che te lo sei meritato. Prego, dopo di te…».

All’uscita nelle sale americane, Distretto 13 sarà (tanto per cambiare) accusato dal pubblico e dalla critica di istigazione alla violenza e al razzismo, mentre avrà maggior successo in Gran Bretagna e proiettato al British Film Institute di Londra. Il film troverà terreno fertile di distribuzione e discussione sia fra i cinefili “di élite” sia da buona parte della critica cinematografica europea.

Una prima dimostrazione del fatto che il cinema di Carpenter diverrà oggetto di culto soprattutto nel Vecchio Continente, come ricorderà tra il serio e il faceto lo stesso regista:

«In Francia sono considerato un autore, in Inghilterra un regista di strani film horror, in Germania un film-maker. In America, un barbone…».

L’Ombra dell’Uomo Nero: Halloween

A questo punto della sua carriera, il trentenne John Carpenter è pronto a dirigere il suo primo vero film horror. O se si preferisce, un thriller dai profondi risvolti horror. In ogni caso, un’opera che infilerà ancora il dito (anzi, il coltello da cucina) nelle piaghe purulente della società statunitense. Carpenter, già navigato “artigiano” cinematografico nonostante la giovane età, anche stavolta ha le idee chiare: l’ambientazione del nuovo film sarà in massima parte notturna e prenderà di mira un’altra istituzione-“tradizione” (le virgolette sono d’obbligo) tipicamente statunitense, ovvero la festa di Halloween, ormai da secoli sradicata dal suo contesto rituale europeo del culto precristiano di Samhain, il Capodanno celtico, e ridotta ad una grottesca e macabra carnevalata all’insegna dell’horror posticcio e del consumismo più sfrenato. E, nel film di Carpenter, da sotto questa coltre di cattivo gusto e parodia del Sacro emergerà un altro tipico incubo, purtroppo ben reale e concreto, della società americana (e non soltanto di essa): il serial killer, il maniaco omicida nascosto sotto una ingannevole apparenza di “uomo qualunque”. Negli Stati Uniti dell’epoca erano infatti ben note le gesta tutt’altro che encomiabili di individui come Ed Gein (vissuto negli anni Cinquanta e figura ispiratrice del romanzo Psyco di Robert Bloch, da cui l’omonimo film di Hitchcock), Ted Bundy (responsabile di almeno trenta omicidi a sangue freddo), o il “Killer dello Zodiaco” che non venne mai catturato né certamente identificato, per citare soltanto alcuni casi tristemente celebri. Il terzo film di Carpenter affronterà quindi questo argomento davvero terrificante, ma in Halloween, come avverrà spesso nei successivi film del regista americano, si possono ritrovare riflessioni originali e imprevedibili sull’origine di atavici terrori umani.

si preferisce, un thriller dai profondi risvolti horror. In ogni caso, un’opera che infilerà ancora il dito (anzi, il coltello da cucina) nelle piaghe purulente della società statunitense. Carpenter, già navigato “artigiano” cinematografico nonostante la giovane età, anche stavolta ha le idee chiare: l’ambientazione del nuovo film sarà in massima parte notturna e prenderà di mira un’altra istituzione-“tradizione” (le virgolette sono d’obbligo) tipicamente statunitense, ovvero la festa di Halloween, ormai da secoli sradicata dal suo contesto rituale europeo del culto precristiano di Samhain, il Capodanno celtico, e ridotta ad una grottesca e macabra carnevalata all’insegna dell’horror posticcio e del consumismo più sfrenato. E, nel film di Carpenter, da sotto questa coltre di cattivo gusto e parodia del Sacro emergerà un altro tipico incubo, purtroppo ben reale e concreto, della società americana (e non soltanto di essa): il serial killer, il maniaco omicida nascosto sotto una ingannevole apparenza di “uomo qualunque”. Negli Stati Uniti dell’epoca erano infatti ben note le gesta tutt’altro che encomiabili di individui come Ed Gein (vissuto negli anni Cinquanta e figura ispiratrice del romanzo Psyco di Robert Bloch, da cui l’omonimo film di Hitchcock), Ted Bundy (responsabile di almeno trenta omicidi a sangue freddo), o il “Killer dello Zodiaco” che non venne mai catturato né certamente identificato, per citare soltanto alcuni casi tristemente celebri. Il terzo film di Carpenter affronterà quindi questo argomento davvero terrificante, ma in Halloween, come avverrà spesso nei successivi film del regista americano, si possono ritrovare riflessioni originali e imprevedibili sull’origine di atavici terrori umani.

Nella fittizia cittadina di Haddonfield (nome ispirato al liceo Haddonfield Memorial High del New Jersey in cui si diplomò Debra Hill, storica socia di Carpenter), il piccolo Michael Myers uccide a coltellate la sorella maggiore, durante la notte di Halloween del 1963. Sorpreso poco dopo il fattaccio dai genitori mentre sta uscendo di casa in costume da clown e coltello insanguinato in mano, Michael viene rinchiuso in una clinica psichiatrica. Nel 1978, lo psichiatra Samuel Loomis (interpretato da Donald Pleasence), che ha in cura Myers ora ventunenne, si sta accingendo ad effettuare il trasferimento del suo assistito. Come spiegherà in seguito allo sceriffo di Haddonfield, nel corso degli anni il dottor Loomis ha compreso presto che dietro l’impenetrabile mutismo del giovanissimo Myers si cela qualcosa di più di una grave forma autistica, o di un feroce impulso di distruzione: «dietro gli occhi spenti di quel ragazzo si celava e cresceva il Male» …

Per una distrazione della assistente di Loomis, il giovane psicopatico evade. Nonostante il dottore metta in guardia le autorità cittadine di Haddonfield circa la natura disumana e luciferina del suo paziente, non riuscirà ad evitare un bagno di sangue: quella notte di Halloween, Michael Myers prenderà di mira tre giovani studentesse liceali. Due di esse cadranno per mano del taciturno assassino, e solo la più morigerata, Laurie Strode, riuscirà (forse, e solo temporaneamente) a porre fine all’incubo…

Con Halloween, e con la figura di Michael Myers divenuta presto un archetipo dell’horror moderno, Carpenter si arroga il merito (suo malgrado) di realizzare un capostipite riconosciuto del cosiddetto “slasher movie”, ovvero il poco allegro sottogenere di thriller orrorifico incentrato sulle figure di maniaci disumani e invulnerabili, agghindati con maschere assortite, che massacrano vittime a colpi di armi da taglio[ii]. Un filone che tra gli anni Ottanta e Novanta fu anche troppo prolifico (si pensi alle celebri “saghe” di Venerdì 13, che si rifà esplicitamente al film di Carpenter, o del semi-parodistico Scream di Wes Craven fino a titoli italiani come Deliria di Michele Soavi e Il Camping del terrore di Ruggero Deodato), e che non brilla certo per particolarità, scivolando spesso e volentieri nel pessimo gusto senza mai raggiungere la suggestiva e gelida inquietudine dell’Halloween carpenteriano. Il quale fu a sua volta, purtroppo, seguito da una serie infinita di trascurabili sequel e rifacimenti, tra i quali si può ricordare Halloween II (1981), seguito diretto del film di Carpenter che ammanta la figura di Michael Myers di rimandi esoterici legati ai riti ancestrali della notte di Samhain, e la recente versione del regista/cantante rock Rob Zombie.

Halloween venne girato utilizzando perlopiù alcune delle prime steadycam modello Panaglide (molto più versatili e maneggevoli rispetto alle prime macchine da presa portatili disponibili all’epoca), ricco di riprese in soggettiva (in modo da far immedesimare lo spettatore con il “mostro”, portandolo così ad aver paura di sé stesso, in un’intuizione non da poco) e realizzato in appena una ventina di giorni e con budget irrisorio. Per necessità pratiche, il film venne girato spacciando una cittadina di provincia californiana (lo si nota dalle targhe delle automobili) in piena primavera, per un borgo autunnale dell’Illinois: per ricreare il clima “da Halloween” fu necessario cospargere di foglie essiccate artificialmente i viali e i giardini.

Inizialmente per il ruolo del nevrotico psichiatra di Michael Myers si era pensato ad altisonanti nomi come i due storici colossi dell’horror britannico, ovvero Peter Cushing e Christopher Lee, i quali, dopo aver rinunciato, in seguito al successo del film confessarono di essersi pentiti di tale scelta. Per una curiosa e fortunata circostanza, Donald Pleasence, riluttante all’idea di recitare in un horror, accettò alla fine il ruolo del dottor Loomis solo perché sua figlia era una fan di Carpenter, avviando così un fortunato e riuscito sodalizio con il regista (come si vedrà, l’attore britannico tornerà nei grandiosi Fuga da New York e Il Signore del Male).

Dietro la maschera dell’Uomo Nero (ottenuta verniciando di bianco quella che era stata una maschera riproducente il volto del Capitano Kirk di Star Trek) si celavano due attori nel ruolo di Michael Myers: l’aiuto-regista Nick Castle e un altro giovane attore non professionista, che, pare, venne notato da John Carpenter nel fare volantinaggio per una catena di centri commerciali in costume da Frankenstein (!). L’esordiente Jamie Lee Curtis (“figlia d’arte” degli attori Tony Curtis e Janet Leigh, non casualmente divenuta celebre grazie a Psyco), si immedesimò subito nel ruolo della timida e repressa Laurie Strode. Se Michael Myers è la quintessenza del Male incarnato, Laurie è in teoria la sua esatta antitesi: incasellata nel tipico contesto provinciale caratterizzato dal perbenismo più superficiale, si comporta da studentessa modello, oltre che da cittadina e bambinaia irreprensibile. Contrariamente alla protagonista, le sue amiche Annie e Linda riveleranno una certa venialità e propensione al libertinaggio: sarà proprio la loro dissolutezza a condannarle a perire per mano del mostruoso killer. È evidente che questa situazione funzionale al film non va vista come una sorta di “puritanesimo” da parte di Carpenter per compiacere un pubblico di borghesi bigotti: proprio il contrario, i ragazzi massacrati da Myers sono sostanzialmente una congrega di persone vuote, grette e superficiali, prodotti tipici della stessa società malata che ha generato Michael Myers. La studiosa di cinema statunitense Vera Dika[iii] ha sottolineato come, in sostanza, ciò possa essere letto come un messaggio “conservatore”, per quanto la cosa risulti perlomeno curiosa da parte di un autore dalle idee sicuramente più “sinistroidi” quale John Carpenter.

In ogni caso Laurie, l’ultima vittima designata, dimostrerà un carattere particolarmente combattivo prima di venire salvata in extremis dall’intervento provvidenziale del dottor Loomis munito di pistola, che proietterà il maniaco fuori da una finestra a sfracellarsi nel cortile sottostante. Quando però lo psichiatra si affaccia alla finestra per osservare se Myers è davvero morto, il corpo del suo diabolico paziente è scomparso nel nulla, mentre il suo cupo e affannoso respiro (assieme all’insinuante, memorabile tema musicale composto da Carpenter) si propaga ovunque nella casa, nel cortile, in tutto il quartiere. Nel suo suggestivo e tutt’altro che consolatorio gran finale, Halloween si conferma così come la prima grande interpretazione carpenteriana di una atavica consapevolezza dell’uomo. Ovvero che il Male assoluto e metafisico, del quale Michael Myers è una tipica manifestazione in forma (in)umana, quella del serial killer, è più implacabile, intangibile e multiforme di quanto possiamo aspettarci.

Nebbia e scheletri nell’armadio: Fog

Dopo il grande successo ai botteghini di Halloween (che il suo regista nemmeno immaginava al momento della lavorazione del film) e il successivo film-documentario del 1979 per la televisione Elvis – Il Re del Rock, nel 1980 John Carpenter si dedica a una nuova sceneggiatura ispirata ai racconti del terrore marinareschi di William Hope Hodgson e ad antiche storie di spettri di bucanieri ritornanti dall’Aldilà per vendicarsi dei propri carnefici. Il regista newyorchese inizierà le riprese di una nuova, cupissima opera per la quale, per la gioia di tutti gli “horrorofili”, non si esimerà di reclutare ancora una volta Jamie Lee Curtis e … sua mamma, Janet Leigh, passata alla Storia del cinema come “quella della doccia di Psyco”. Il risultato sarà un film che riprende molti elementi che hanno fatto grande Halloween, ma elevati a una potenza ulteriore e calati nel contesto di una autentica e macabra ghost story che, nonostante l’ambientazione nella California contemporanea, mantiene una impressionante atmosfera “gotica”: The Fog.

lavorazione del film) e il successivo film-documentario del 1979 per la televisione Elvis – Il Re del Rock, nel 1980 John Carpenter si dedica a una nuova sceneggiatura ispirata ai racconti del terrore marinareschi di William Hope Hodgson e ad antiche storie di spettri di bucanieri ritornanti dall’Aldilà per vendicarsi dei propri carnefici. Il regista newyorchese inizierà le riprese di una nuova, cupissima opera per la quale, per la gioia di tutti gli “horrorofili”, non si esimerà di reclutare ancora una volta Jamie Lee Curtis e … sua mamma, Janet Leigh, passata alla Storia del cinema come “quella della doccia di Psyco”. Il risultato sarà un film che riprende molti elementi che hanno fatto grande Halloween, ma elevati a una potenza ulteriore e calati nel contesto di una autentica e macabra ghost story che, nonostante l’ambientazione nella California contemporanea, mantiene una impressionante atmosfera “gotica”: The Fog.

È risaputo che la storia della Nazione americana (dai cosiddetti Padri Pellegrini ai giorni nostri) è stata in gran parte basata sull’acquisizione, o meglio sull’espropriazione di terre, patrimoni e capitali. Tale “corsa all’oro altrui” ha spesso comportato brutali vessazioni e soprusi di ogni tipo, stupri culturali e, per restare in tema con il film di cui si va a parlare, oceanici spargimenti di sangue (basti pensare alla sorte dei nativi americani o a quella degli schiavi importati dall’Africa). Nei suoi lavori precedenti, Carpenter ha turbato lo spettatore svelando cosa vi era dietro il mito delle integerrime forze dell’ordine sempre più spesso sconfitte dalla criminalità subumana delle grandi metropoli (vedi Distretto 13) e mostrando la follia che potrebbe esplodere dai corrotti recessi della “vita di provincia” (Halloween); con The Fog, il regista di Carthage prosegue su quest’ultima strada spalancando quel metaforico armadio che è la sonnolenta e bucolica cittadina di pescatori della baia di Sant’Antonio, per rivelarci i suoi scheletri ed i suoi più sordidi segreti da un lontano passato rimosso dalla coscienza collettiva, con una massiccia dose di ingredienti soprannaturali.

Ancora oggi potente e suggestivo, infatti, è l’incipit del film, che non casualmente si apre sulla citazione dei versi di A dream within a dream di Edgar Allan Poe. Poi, si apre un perfetto clima da storia di spettri (forse il migliore che si possa trovare nel cinema horror americano dell’epoca, dopo quello dello Shining di Kubrick): un falò sulla spiaggia, mentre freddi venti spirano dall’oceano.

Dei bambini ascoltano rapiti un vecchio marinaio (John Houseman), figura archetipica da Coleridge a Salgari, che narra sinistramente la leggenda (in realtà, la vicenda storica) sulle oscure origini della loro città portuale… infatti, è la notte dell’anniversario per i cento anni dalla fondazione di Sant’Antonio Bay, una cittadina edificata lungo un’insenatura della California nordoccidentale, nottetempo si verificano strani fenomeni che in parapsicologia si ascriverebbero alla categoria del poltergeist: pompe di benzina che si accendono da sole ed innaffiano mezzo spiazzo dell’area di rifornimento carburante, improvvise ed insolite violente folate di vento gelido in piena primavera. Fino ad una misteriosa foschia luminosa proveniente dal mare, che si sposta come se fosse dotata di vita propria. Tra le suddette manifestazioni del tipico campionario narrativo e cinematografico del racconto di fantasmi, proprio tale nebbia porta con sé dall’oceano un misterioso vascello ed il suo sinistro equipaggio: gli spettri del capitano Blake e dei suoi pirati lebbrosi, periti nell’affondamento della Elizabeth Dane, dovuto ad un diabolico stratagemma ideato dai sette antenati degli attuali principali magnati di tutta Sant’Antonio Bay. Su tutti i discendenti del misfatto perpetrato oltre un secolo prima contro Blake e la sua ciurma spicca la figura di Padre Malone (Hal Holbrook, qui in abito ecclesiale), il cui bisnonno pianificò assieme ad altri sei congiurati di spegnere il faro cittadino per impossessarsi dei lingotti d’oro contenuti nella stiva del vascello, mandando così la nave di Blake e dei suoi compari di sventura a schiantarsi contro gli scogli. Ed è proprio qui che, a seguito di tre uccisioni all’arma bianca per profonde ferite da taglio al torace e ai globi oculari (forse un omaggio di Carpenter ad un illustre collega italiano che risponde al nome di Lucio Fulci?), potrebbe dare adito all’idea dell’opera di un serial killer, che in realtà ci si trova davanti ad una maledizione: i congiurati di oltre un secolo prima erano in sette, proprio sette fra i loro discendenti dovranno perire per mano dei pirati fantasma, come tributo di sangue per le colpe dei loro antenati. E nemmeno rintanarsi in chiesa servirà più di tanto a tenere a bada lo spettrale e vendicativo equipaggio della Elizabeth Dane.

Memorabile l’ultima inquadratura del film, ovvero la resa dei conti tra gli spettri e l’infido Padre Malone, che nasconde una enorme croce d’oro (risultato della fusione dei lingotti trafugati dal suo bisnonno) in un vano segreto della sagrestia. Un brutale colpo di scena degno della tradizione delle migliori ghost-stories ottocentesche.

La spietata legge della Giungla d’Asfalto: 1997 – Fuga Da New York

Cos’altro dire su un film come Escape from New York, che ha segnato in modo indelebile l’immaginario del genere distopico/post-apocalittico così come quello del cinema d’azione?

distopico/post-apocalittico così come quello del cinema d’azione?

Non molto, se non consigliare ancora una volta l’ennesima visione (o la prima, a chi ancora non lo avesse guardato) dell’odissea di Snake Plissken nella Grande Mela in putrefazione.

Dopo l’uscita di Fog, John Carpenter recupera un suo vecchio script risalente a qualche anno prima, ispirato al romanzo fantascientifico di Harry Harrison Il Pianeta dei Dannati (Planet of the damned), che viene rielaborato, esteso (pare, dopo aver tratto ulteriore ispirazione dallo Scandalo Watergate) e riadattato dalla precedente ambientazione spaziale a un contesto metropolitano calato in una futura società da incubo, nuovo ideale tassello dei terribili panorami raccontati da 1984 di Orwell o dall’Arancia Meccanica di Burgess. Con il nuovo film, Carpenter dimostrerà, oltre che la sua padronanza di oscure atmosfere distopiche (regime dittatoriale tecno-biologico, omologazione dell’individuo, incubo nucleare sempre à la page), la sua avversione per la tracotanza sempre più ambigua e ipocrita di una classe dirigente che governa col bastone e la carota le sorti dell’“americano medio”. Un tipo umano che secondo il regista, agli inizi dell’ultimo ventennio del XX Secolo, sta degenerando sempre più. L’alternativa, a questo punto, è quella scelta dall’uomo della strada, dal disadattato che in un modo o nell’altro preferisce tenersi lontano dalle istituzioni e dal Sistema (una figura che tornerà spesso nel cinema di Carpenter, si pensi al già citato Essi Vivono). Un Sistema del quale egli può essere al massimo una pedina, un ingranaggio di un meccanismo sottilmente, e sostanzialmente, schiavista. Unica alternativa, una animalesca non-esistenza sociale[iv].

In questo tetro clima di disillusione collettiva verso le patrie istituzioni[v], verrà via via a scemare la poca fiducia che un il trentaduenne Carpenter a stento ancora nutriva verso il governo del proprio Paese. Ricordando le varie vicende di molti reduci della Guerra del Vietnam, sostanzialmente ridotti a sbandati e reietti, il regista immagina cosa succederebbe se una variante avveniristica di questi veterani di guerra pluridecorati fosse richiamata in servizio in un non molto lontano futuro post-apocalittico per una missione speciale. Carpenter colloca in un ipotetico 1997 un’America sconvolta da un vertiginoso aumento della criminalità, che è passata dall’essere la più potente “democrazia” del mondo libero ad uno Stato di polizia (nel film, gli agenti che presidiano New York indossano uniformi scure che ricordano molto quelle delle Camicie Nere fasciste o del B.O.P.E. brasiliano e, in quanto muniti di armi ed equipaggiamento da commando, hanno un aspetto non dissimile da quello di certi squadroni della morte latinoamericani). La città di New York, un tempo cosmopolita capitale mondiale dell’economia e prima ancora meta degli emigranti in cerca di fortuna provenienti dal Vecchio Mondo a inizio XX Secolo, viene isolata dal resto della nazione con un super-fortificato muro di contenimento presidiato da avamposti, pattuglie su fuoristrada e elicotteri da guerra. Ogni singolo ponte che conduce fuori da Manhattan è stato minato, precludendo così qualunque tentativo di sortita. Come una sorta di piccolo esercito, la Forza di Polizia Statunitense presidia e monitora le attività degli ergastolani dalla parte esterna del muro. Non vi sono certo agenti di polizia oltre le ciclopiche mura dentro la città-prigione di New York City del ’97 carpenteriano (in realtà ricostruita perlopiù negli esterni di East Saint Louis, Missouri), solo i prigionieri con le loro comunità organizzate in diverse gang, o meglio, tribù che sopravvivono in un crudele primitivismo di ritorno. Nella Grande Mela Marcia infatti vige infatti un solo comandamento: mors tua, vita mea, la spietata legge della Giungla d’Asfalto.

Proprio qui viene inviato in extremis per una missione molto speciale, l’ex militare e attuale criminale S.D. Plissken, detto Snake, ovvero un giovane Kurt Russell che, dopo avere interpretato Elvis Presley nella precedente collaborazione con Carpenter, darà qui il suo ruolo più celebre e iconico, entrato nella mitologia del cinema “di genere”. Quasi una versione oscura del Rambo di Stallone incrociata con i monolitici e laconici personaggi di Clint Eastwood nei film di Leone, Plissken trasuda in ogni suo gesto una anarchica strafottenza e una totale opposizione ideologica a quel “regime americano” per il quale ha combattuto in passato. Il suo arrivo sulla scena, nell’ufficio scarsamente illuminato dell’alto commissario della polizia newyorchese Bob Hauk (Lee Van Cleef, icona del western grazie alla “Trilogia del Dollaro” di Sergio Leone, la cui assunzione nel cast del film rappresentò per Carpenter un sogno realizzato), è da antologia:

«Circa un’ora fa un piccolo jet è precipitato al centro di New York. C’era a bordo il Presidente.»

«Presidente di che?»

(…)

«Siamo ancora in guerra, non capisci, Plissken?»

«Non mi importa un c***o della vostra guerra! O del Presidente…»

Snake, che per incomprensibili scelte di doppiaggio in italiano verrà ribattezzato Jena (le perplessità rimangono se si nota il vistoso tatuaggio a forma di cobra sul suo torace!), sarebbe prossimo all’ergastolo da scontarsi a New York per aver tentato di rapinare la banca federale di Fort Knox (un obiettivo carico di significati storici, sociali, politici…). Ma, visti i suoi gloriosi trascorsi nelle Forze Speciali e le sue innegabili capacità tattiche, Hauk valuta di avanzare una proposta a Plissken, in alternativa al carcere a vita. In cambio di un attestato di assoluzione con formula piena che monderà la sua chilometrica fedina penale, Snake dovrà infiltrarsi nell’immenso carcere a cielo aperto e ritrovare un inetto e viscido Presidente degli Stati Uniti (Donald Pleasence alla sua seconda interpretazione per John Carpenter) tenuto in ostaggio dalle folli e depravate bande della criminalità newyorchese. Il Presidente portava con sé un prezioso nastro magnetico su cui sono registrati importanti aggiornamenti sulla fissione nucleare, che dovrà essere consegnato al vertice internazionale al quale si stava recando prima del dirottamento dell’aereo su cui viaggiava, ad opera di un esaltato e maldestro manipolo di terroristi di evidente ispirazione neo-comunista, il «Fronte Nazionale dei Lavoratori d’America» (superfluo ribadire come, da più di vent’anni a questa parte, riguardare Fuga da New York e in particolare questa sequenza iniziale fa per così dire un certo effetto, dopo ciò che accadde l’11 settembre 2001).

In linea con l’ultimatum della marmaglia newyorchese, Plissken ha le classiche ventiquattro ore di tempo per salvare il presidente e sé stesso: con la scusa di una visita di controllo, alla stazione di polizia gli è stato iniettato, ovviamente previa inganno, una micro-capsula di veleno, che sarà neutralizzata solo in caso di compimento della missione. In caso contrario, «Non più vertice di Hartford… e non più Jena Plissken!», taglia corto Hauk.

Il personaggio di Plissken, nel quale Carpenter riconosce compiaciuto uno dei suoi migliori alter ego (e che è ispirato a uno scapestrato e “leggendario” compagno di liceo del regista[vi]), è l’opposto degli eroi superomistici che imperversano nei film di azione di quegli anni[vii]: sfoggia capelli medio-lunghi, giubbotto di pelle e pantaloni mimetici, ma a dispetto del suo aspetto da reietto quasi fumettistico e dei suoi atteggiamenti apparentemente cinici e nichilisti, ha un suo senso della lealtà e un codice d’onore che fa la differenza sia rispetto alle spietate e ottuse forze di polizia, che ai degenerati prigionieri della Grande Mela (e la piratesca benda al suo occhio sinistro potrebbe ricordare il famoso adagio popolare attribuito a Ovidio: “nella valle in cui tutti gli uomini sono ciechi, l’uomo con un occhio è un re”). Plissken, girovagando per le rovine della Grande Mela nella sua disperata corsa sul filo del rasoio, incontrerà soggetti di varia umanità: il vecchio e infido commilitone Harold Helman detto “Mente”, la sua compagna Maggie e il Tassista, che lo condurranno al cospetto del temibile Duca di New York. Il Presidente è infatti nelle sue mani, e il Duca intende sfruttarlo come lasciapassare verso la libertà dell’amnistia collettiva.

Grandiosa la trovata di Carpenter di “eleggere” a spietato sovrano della città un uomo di colore (interpretato da Isaac Hayes, celebre musicista rhytm and blues), segno evidente di una sovversione politica e culturale-antropologica dell’ordine costituito e della sedicente “supremazia WASP” statunitense (quanto mai stridente e contraddittoria in una Nazione nata, in epoca moderna, come esperimento sociale ad opera di logge massoniche propugnanti una supposta uguaglianza universale![viii]). Così come il rocambolesco scontro sul tetto del World Trade Center contro la tribù-gang locale degli Wall Street Natives, una banda composta non a caso da guerriglieri metropolitani d’etnia amerindia (che ha eletto le due Torri Gemelle e quel cuore dell’alta finanza e dell’economia mondiale che fu Wall Street a proprio quartier generale e territorio), e che distruggono l’aliante di Snake e quindi la principale possibilità di fuga per i protagonisti, parrebbe un possibile ennesimo messaggio di critica al capitalismo imperante. Se nel 1683 i cosiddetti “Padri Pellegrini” comprarono per un pugno di foglie di tè l’isola di Manhattan, nel 1997 immaginato da Carpenter i discendenti di quei nativi americani si sono ripresi per ironia della sorte proprio il quartiere newyorchese più votato al culto del Dio Denaro…

La parte finale della Fuga da New York attraverso il ponte della Sessantanovesima Strada costerà la vita agli alleati di Plissken, decimati dalle mine antiuomo di cui è disseminata la zona e dalla furia vendicativa del Duca, il quale, nello scontro finale con Plissken al muro di cinta che divide N.Y dal mondo “civile”, finirà crivellato di proiettili da un isterico Presidente armato di carabina d’assalto, e che si rivela in questo modo un tutt’altro che fine e valoroso politico. Una volta consegnato il nastro magnetico e disinnescate le capsule letali nel corpo di Plissken, questi chiede al “Primo Cittadino d’America” quali sentimenti prova nei riguardi dei poveracci che hanno dato la vita per salvarlo dai suoi sequestratori in un tentativo disperato di riscattare la propria libertà. Una risposta di goffa ed evasiva formalità del Presidente e uno sdegnato sbuffo di fumo dalla sigaretta di Plissken concludono la conversazione.

Epilogo cupissimo e pressoché geniale (ideato, ci tiene a sottolineare Carpenter, dal co-sceneggiatore Nick Castle), il definitivo “gesto dell’ombrello” da parte di Plissken al Sistema: resosi conto che il “suo” Presidente non è migliore dei criminali deportati nella bolgia infernale di New York, l'(anti)eroe carpenteriano per eccellenza ha beffardamente sostituito l’agognato nastro con una musicassetta di jazz appartenuta al Tassista, che deflagra dagli amplificatori alle spalle dell’allibito Presidente. La dissolvenza finale ci mostra un esasperato Plissken che straccia il nastro originale, buttandolo per strada come se fosse immonda spazzatura, fregandosene della imminente Terza Guerra Mondiale tra poveri.

Consigliato a tutti per comprendere lo sviluppo del sottogenere post-apocalittico[ix], 1997: Fuga da New York rimane a tutt’oggi il capolavoro distopico di John Carpenter, un film dai meccanismi narrativi eccezionali e quanto mai ancora godibile (soprattutto senza tenere conto del suo discusso seguito, quel Fuga da Los Angeles al quale accenneremo…). Oltre che, ribadiamo, profetico nella sua visione sociopolitica profondamente oscura e pessimista. Parafrasando Bertolt Brecht: «sciagurata è quella nazione che per risollevare le proprie sorti ha bisogno di antieroi», e siamo certi che Snake Plissken sottoscriverebbe.

Paura, delirio e orrore cosmico al Polo Sud: La Cosa

Dopo l’inaspettato plauso unanime del pubblico e della critica a seguito dell’uscita nelle sale di 1997: Fuga da New York, Carpenter considera che i tempi sono maturi per il suo ennesimo sogno nel cassetto, quello che in seguito diverrà il primo capitolo della sua cosiddetta Trilogia dell’Apocalisse: realizzare un rifacimento in chiave contemporanea del film di Christian Nyby e Howard Hawks La Cosa da un altro Mondo (ispirato al romanzo breve scritto da John W. Campbell Jr. nel 1938 Who Goes There?[x], e già omaggiato in una scena di Halloween, in cui Jamie Lee Curtis guarda il detto film alla televisione). Prende così forma la sceneggiatura di La Cosa (The Thing).

York, Carpenter considera che i tempi sono maturi per il suo ennesimo sogno nel cassetto, quello che in seguito diverrà il primo capitolo della sua cosiddetta Trilogia dell’Apocalisse: realizzare un rifacimento in chiave contemporanea del film di Christian Nyby e Howard Hawks La Cosa da un altro Mondo (ispirato al romanzo breve scritto da John W. Campbell Jr. nel 1938 Who Goes There?[x], e già omaggiato in una scena di Halloween, in cui Jamie Lee Curtis guarda il detto film alla televisione). Prende così forma la sceneggiatura di La Cosa (The Thing).

Il risultato sarà uno dei più inquietanti capolavori di Carpenter, grazie ai sorprendenti effetti speciali di Rob Bottin e del celebre Stan Winston (non accreditato), una colonna sonora minimalista e cupissima composta ed orchestrata dal maestro Ennio Morricone (ma in realtà ampiamente supervisionata e rimaneggiata proprio da Carpenter) ed un cast sul quale spicca il pupillo Kurt Russell, qui nel ruolo dell’elicotterista McReady[xi]. Come lo Snake Plissken che avevamo lasciato nella marcescente New York del 1997, il personaggio di McReady è risoluto e laconico, e proprio lui rimarrà (forse) l’unico superstite alle mire del temibile alieno muta-forma che imperversa per la stazione di ricerca isolata tra i ghiacci antartici, fagocitando i membri della spedizione e assumendo le loro sembianze. Come se non bastasse, i protagonisti comprendono presto che la Cosa ha la terribile capacità genetica e molecolare di sdoppiarsi e riprodursi in una serie infinita di suoi “cloni”, che possono a loro volta assumere qualsiasi forma. Nello scontro finale nella base desolata e prossima al congelamento, McReady riesce finalmente, forse, a distruggere il mostro scagliandogli contro un prosaico ma efficace candelotto di dinamite. Tuttavia Carpenter ci mette di fronte ad un suo tipico, sinistro finale aperto tutt’altro che edificante: se la Cosa non è morta, il genere umano non ha scampo.

La Cosa, a parte la stretta cerchia dei fedeli di Carpenter, sarà ignorato dal pubblico (ben più entusiasta, ovviamente, delle derive fanciullesche e buoniste del contemporaneo E.T. di Steven Spielberg…) e verrà alquanto massacrato dalla critica americana, onde venire in seguito riconosciuto come uno dei grandi capolavori del regista e di tutta la storia del cinema horror e fantascientifico. Soprattutto nella sua efficacia nel riprodurre sullo schermo certe intuizioni e meccanismi della narrativa di H. P. Lovecraft, come faranno negli anni seguenti gli altri due episodi della “Trilogia dell’Apocalisse” carpenteriana (e, appunto, di esplicita ispirazione lovecraftiana). Infatti, La Cosa mette in scena una totale negazione di antropocentrismo nella lotta disperata dei dodici scienziati con un demoniaco nemico interplanetario (evidente anche nel finale di agghiacciante incertezza, in cui McReady e Childs, gli ultimi sopravvissuti, si chiedono se ognuno dei due sia davvero sé stesso…), oltre alle mostruose trasformazioni e degradazioni del corpo umano che sono il tema ricorrente di varie storie del grande autore del Rhode Island, come The Dunwich Horror, The Shadow over Innsmouth o (si noti il titolo indicativo) The Thing on the Doorstep.

In questo modo La Cosa, assieme ai contemporanei film di David Cronenberg, a Tetsuo di Shin’ya Tsukamoto e, risalendo più addietro, al classico “B-movie” del 1958 Blob – Fluido mortale di Yrvin S. Yeaworth, rimane un capostipite del moderno sottogenere cinematografico noto come «body horror». Quella del body horror è una concezione dell’orrore filmico che non poteva che svilupparsi, come una sorta di reazione allergica, proprio nel periodo degli anni Ottanta, dato il noto corollario della “cultura ufficiale” (musicale, televisivo, antropologico) di questi anni, basato sulla vuota apparenza fisica e su un patinato conformismo che farebbe apparire meno ributtante un esercito di zombi di fulciana memoria…

All’orrore totalmente inumano che la Cosa si porta dietro dalle sconosciute profondità spaziali, si può aggiungere un ulteriore significato metaforico in linea con le visioni e i messaggi di Carpenter, sempre tenendo in considerazione i tempi non sospetti del decennio vuoto ed edonista in cui il film venne scritto e girato (come se negli ultimi quarant’anni fosse cambiato qualcosa, dal punto di vista di “cultura di massa” …). Nel letale e inafferrabile alieno muta-forma, infatti, si potrebbe facilmente intuire anche un oscuro simbolo del capitalismo deregolamentato (scatenatasi proprio negli anni Ottanta), che insidia e cannibalizza qualsiasi cosa mercificabile, rigorosamente attraverso le armi dell’inganno e della menzogna. In definitiva, e, come si suol dire, nel bene e nel male, La Cosa segna un punto decisivo per John Carpenter: un film che ha quasi portato al tracollo la sua carriera di regista, e una delle più potenti opere di fantascienza orrorifica mai realizzate.

Psicopatologia quotidiana su quattro ruote: Christine

Dopo il complessivo insuccesso de La Cosa, Carpenter prepara per l’anno seguente il film Christine – La Macchina Infernale. Ispirato al romanzo omonimo del “Re del Terrore” della narrativa horror contemporanea Stephen King (all’epoca già celebre e forse anche troppo osannato), questo nuovo horror incentrato su un’automobile demoniaca mette alla berlina (si scusi il gioco di parole) il mito delle idilliache cittadine di provincia fine Anni Settanta cresciute, per così dire, a pane e Happy Days.

Ci troviamo a Rockbridge, in California, nel 1978: un “secchione” del liceo locale, Arnie Cunningham (un cognome, un programma: lo stesso del protagonista della succitata serie televisiva-manifesto di cultura yankee…), del tutto ignorato dalle compagne di scuola, è il continuo bersaglio di bulli sadici e offensivi, come tristemente avviene di prassi nelle “high school” statunitensi.

Fino a quando acquista, con i soldi destinati a pagarsi le spese del college, un’auto sportiva fuoriserie modello Plymouth Fury risalente agli anni Cinquanta. L’ultimo proprietario del veicolo, un vecchiaccio dall’aria laida e sinistra, rivela al ragazzo che la macchina ha un nome, Christine; già da questo dettaglio singolare pare quasi che la Plymouth dimostri una sua ineffabile e inquietante “personalità”. Sull’autovettura, infatti, grava una maledizione: Christine ha un’anima morbosamente gelosa di chi la possiede. Una volta scelto il suo nuovo proprietario/guidatore ideale, tra l’automobile ed il protagonista nasce una simbiotica e perversa complicità, che comporterà una lenta ma inesorabile (auto)distruttiva metamorfosi del proprietario in questione, ovvero Arnie.

Il giovane, da goffo e complessato “nerd” si tramuterà in un istrionico narcisista che rinnega i suoi genitori, la fidanzata e lo storico migliore amico. Solo lui e Christine contano. E Christine vendicherà l’onore del suo amante umano, investendo ed uccidendo la banda di teppisti che lo vessavano e l’odioso gestore della rimessa in cui la diabolica macchina è depositata nottetempo. Sarà solo in seguito ad un allucinante duello fra Christine ed una ruspa (un’immagine che sembra sfiorare il comico involontario, ma che in realtà è una ennesima metafora dello strapotere delle macchine e dell’automatismo nella nostra società) in cui il protagonista perirà fra le lamiere della sua “amata”, che (forse) si riuscirà a porre fine alle chilometriche scorribande omicide dalla luciferina Plymouth Fury del ’57.

Nonostante il parere non proprio entusiasta dello stesso regista, che avrebbe girato il film «perché aveva bisogno di lavoro»[xii], Christine rimane comunque una buona trasposizione dell’opera narrativa di King (e forse ad essa superiore), avvalorata inoltre dalla nuova collaborazione di Carpenter con Harry Dean Stanton, qui nel ruolo di un arcigno investigatore privato. Nonché, ovviamente, un altro capitolo della feroce critica carpenteriana al più becero edonismo occidentale, che riguardato oggi, in tempi di automobili controllate dai satelliti e dall’intelligenza artificiale, si rivela ancora una volta di una inquietante attualità.

(Continua…)

NOTE

[i]Emanuela Martini, Distretto 13, in Lost Highway: John Carpenter, Film TV n.23, giugno 2018.

[ii] Tecnicamente, l’origine del suddetto “slasher” va ricercata anche nel celebre Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) di Tobe Hooper uscito nel 1974, e prima ancora in Reazione a catena, girato nel 1971 da Mario Bava su sceneggiatura di Dardano Sacchetti (NdA).

[iii]Paul Dunca, Jürgen Muller, a cura di, AA.VV., Cinema Horror. I migliori film dell’orrore di tutti i tempi, Taschen, Köln 2017, p.38.

[iv]Per una breve ma incisiva disamina e riflessione sulla “democrazia dittatoriale” praticata del Governo degli Stati Uniti, cfr. ad esempio Gianfranco de Turris, L’Impero del Bene, pubblicato su EreticaMente il 31 dicembre 2019; Fabio Calabrese, Pagliacci lugubri e sanguinari, ibid., in data 21 gennaio 2013.

[v] Si tenga conto che siamo nel 1980, all’indomani della tristemente nota “Crisi degli Ostaggi” in Iran, avvenuta nel 1979, che vide l’America di Jimmy Carter prima e di Ronald Reagan poi impegnata nel tentativo di liberare e riportare negli Stati Uniti 52 diplomatici americani prigionieri degli studenti rivoluzionari islamici, presso l’ambasciata statunitense di Teheran. Dopo un fallimentare tentativo di liberazione degli ostaggi previa un’azione militare di soccorso segreta denominata col nome in codice di Operazione Eagle Claw, sarà solo grazie ad un accordo diplomatico, gli Accordi di Algeri, che dopo oltre 444 giorni di prigionia, i delegati del consolato americano saranno finalmente liberati (NdA).

[vi]Cfr. Luigi Boccia, Chi è debole soccombe, in AA.VV., John Carpenter. L’antieroe del cinema americano, Weird Book, Roma 2020, p.75.

[vii] Ibid., p.74.

[viii] E anche in questo caso la fantasia carpenteriana ha a suo tempo anticipato la realtà, considerando l’elezione alla Casa Bianca di Barack Obama nell’ormai “lontano” 2009, e la carica dell’attuale sindaco (afroamericano) di New York City (!) Eric Adams, in carica dal 2021 (NdA).

[ix] Tale sarà il successo internazionale di 1997: Fuga da New York, e la sua influenza sulla fantascienza “post-apocalittica” degli Anni ’80, da generare una pletora di cloni e plagi, soprattutto di produzione italiana, con titoli palesemente debitori del film di Carpenter quali 1990: I Guerrieri del Bronx, Fuga dal Bronx e 2019: Dopo la Caduta di New York, girati a basso costo e con risultati spesso involontariamente comici (NdA).

[x]Per una analisi dei rapporti tra il racconto di Campbell e il film di Carpenter, cfr. AA.VV., John Carpenter. L’antieroe del cinema americano, cit.: Luigi Cozzi, a cura di, Fantascienza Anni Cinquanta n.2, 2002; Luigi Cozzi, Jack Arnold, William Alland e il grande cinema di fantascienza degli Anni Cinquanta, Edizioni Profondo Rosso, Roma 2007; Niccolò E. Maddalon, Who goes there? Il ritorno di un grande classico dell’orrore cosmico, pubblicato su www.alicedemo.net/ereticamente il 26 ottobre 2022.

[xi] La scelta di Russell venne caldeggiata dal regista. Nonostante il grande successo di Fuga da New York, la produzione aveva inizialmente contattato un giovane Christopher Walken per la parte di McReady, che però declinò gentilmente la proposta. La mancata partecipazione al film di Carpenter ha comunque solo rinviato di poco la carriera nell’horror di Walken, che, oltre ad essere un cultore di E.A. Poe e del cinema espressionista tedesco, si farà valere nell’eccellente The Dead Zone (1983) di David Cronenberg e più tardi in Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton (NdA).

[xii]Cfr. Giulia d’Agnolo Vallan, Lo spiraglio nella nebbia, in Lost Highway: John Carpenter, cit.

3 Comments