Probabilmente lo sapete, ve ne ricordate. Dopo la serie di articoli Una Ahnenerbe casalinga /L’eredità degli antenati, le due serie di articoli del sottoscritto presenti in maniera più continuativa e folta su “Ereticamente, sono state Ex Oriente lux, ma sarà poi vero?, e Narrativa fantastica, una rilettura politica. Tra di esse si è formata una strana simmetria senza che me ne accorgessi, infatti, ritenevo di aver chiuso entrambe le serie, avendo detto tutto quello che c’era da dire o almeno che io avevo da dire (così mi pareva) al trentaquattresimo articolo in entrambe le serie.

Poi è successo che circostanze impreviste mi hanno spinto ad aggiungere un nuovo articolo sia all’una che all’altra.

La circostanza che mi spinse a scrivere la trentacinquesima parte di Ex Oriente lux, ma sarà poi vero?, fu davvero sfortunata. Nel dicembre 2018, un bellissimo blu crash mi cancellò l’hard disk del computer. Io, quando mi ci metto, so essere un tipo incredibilmente ostinato, volevo a tutti i costi rispettare il mio impegno settimanale del lunedì con tutti voi, ma i testi che avevo già preparato per “Ereticamente”, erano almeno per il momento, irraggiungibili. Su una penna USB avevo salvato alcuni brani espunti da L’eredità degli antenati. Ricorderete probabilmente l’atteggiamento razzista manifestato dagli Inglesi nei nostri confronti dopo la vittoria italiana ai campionati europei di calcio. Questo mi indusse a tagliare da L’eredità degli antenati qualsiasi riferimento ai megaliti delle Isole Britanniche.

Ora avevo a disposizione, oltre al computer prestatomi da mia figlia, solo questo materiale espunto. Si poteva utilizzare? Conclusi di si, in fondo questi monumenti, Stonehenge e tutti gli altri, non sono più inglesi di quanto i monumenti ellenistici che costellano la penisola anatolica, siano turchi. Quando sono stati eretti, gli antenati angli e sassoni degli attuali Inglesi erano tribù nomadi che vagavano per l’Europa centrale e con essi non avevano nulla a che fare.

Ex Oriente lux, ma sarà poi vero?, era la collocazione più logica per questo articolo “di emergenza”. Infatti, i megaliti, spesso più antichi di centinaia di anni delle piramidi egizie e delle ziggurat mesopotamiche, sono la confutazione più chiara dell’insidiosa favola della luce da oriente.

Il trentacinquesimo numero di Narrativa fantastica, una rilettura politica, nacque in circostanze meno drammatiche sul piano personale, ma in realtà parte di un dramma ben più vasto. Questo pezzo è infatti un’appassionata difesa di H. P. Lovecraft, il grande maestro dell’horror moderno, concepito all’indomani della notizia che il suo busto era stato rimosso come rappresentazione dei Fantasy Award (l’“oscar” che viene annualmente assegnato negli Stati Uniti agli autori del fantastico), con la solita motivazione, quella di non rispondere ai canoni del ‘“politicamente corretto” con cui a poco a poco si sta strozzando la nostra cultura. ‘“Cancel Culture”, appunto. Ne riparliamo più avanti.

Le cose erano a questo punto, quando in marzo di quest’anno ho pubblicato sulle pagine della nostra “Ereticamente” una trentaseiesima parte di Ex Oriente lux, ma sarà poi vero?. Ora, poiché sono uno che ama le simmetrie, eccomi qui a tentare di comporre una trentaseiesima parte anche della mia rilettura politica della narrativa fantastica.

Va detto però che stavolta dovrò forzatamente procedere sulla scorta di annotazioni varie, un po’ come i Testi e note di Isaac Asimov, apparsi in anni che furono su “Urania” di Mondadori. A proposito di Asimov, di cui sono stati pubblicati e in Italia Mondadori ha pubblicato anche i conti della spesa, fino a fare del suo nome quasi un sinonimo di fantascienza, sebbene sia l’autore fantascientifico più noto al grosso pubblico, non è, in genere, amato nell’ambiente degli appassionati. Gli si rimprovera la freddezza delle sue storie che tengono poco o nessun conto di quell’elemento umano che dovrebbe essere sempre alla base della letteratura, fantastica, fantascientifica o meno.

In compenso, si dice, sia forse l’autore più “scientifico” del genere, il che può essere vero se parliamo dell’adozione di un linguaggio che scimmiotta quello della ricerca scientifica, ma se andiamo a vedere le cose nel concreto, sono alquanto diverse.

Uno dei suoi cicli più famosi, è quello robotico. I suoi robot devono le loro straordinarie capacità al fatto di avere cervelli positronici, cioè che funzionano a positroni. Cosa sono i positroni? Sono gli anti-elettroni, cioè ANTIMATERIA che al di fuori degli acceleratori di particelle, non potrebbe fare altro che interagire in modo esplosivo con la materia circostante. La scientificità di una simile idea è rigorosamente nulla.

Anni fa, una trasmissione di Piero Angela, non ricordo se fosse “Quark” o “Superquark”, ma fa lo stesso, trasmise un’intervista con Asimov, interrogato su quello che potrebbe essere il futuro che ci attende. Devo confessare che l’attesi con interesse. Se c’era qualcuno che poteva essere un “esperto del futuro”, un futuro che, tra immarcescibili esaltazioni progressiste e timori soprattutto degli ecologisti, appariva e appare sempre più incerto, era o pareva essere lui.

Ascoltandolo, la delusione è arrivata come una mazzata. Non c’è voluto molto per rendersi conto che non faceva altro che sciorinare le filastrocche progressiste, praticamente la trama del suo ciclo narrativo Foundation, senza tenere in alcun conto i fattori sempre più evidenti che limitano lo sviluppo, dalla distruzione dell’ambiente all’esaurimento delle fonti energetiche e delle materie prime.

Io credo che la popolarità che è stata costruita attorno ad Asimov derivi essenzialmente da due fattori, l’essere politicamente di sinistra, ed etnicamente appartenente al “popolo eletto”, quello stesso cui appartenevano Marx e Freud.

Riprendiamo il nostro discorso dall’inizio. Quando ho iniziato a scrivere questa serie di articoli, non pensavo proprio di dare vita a una serie che avrebbe avuto una così lunga durata. Il titolo lo scelsi d’emblee, e avrei potuto cambiarlo in corso d’opera, ma ho preferito non farlo. Perché narrativa piuttosto che letteratura? Forse, quest’ultimo titolo sarebbe stato più adatto a una serie di così lunga durata che ha finito per spaziare su una molteplicità di argomenti.

Tuttavia, penso che possa in ogni caso rimanere tranquillamente narrativa. A conti fatti, la narrativa è sempre il cuore, la parte viva di un genere letterario, laddove critica e saggistica sono semplicemente dei contorni che senza la prima, sia narrativa lunga, romanzi, sia narrativa breve, racconti, non avrebbero motivo di esistere.

Se noi guardiamo alla storia della fantascienza e della fantasy negli ultimi anni, il dato che più colpisce, paradossalmente, è proprio l’assenza di novità. Tanto sul piano della letteratura scritta, quanto su quello del cinema o delle serie televisive, esse paiono essere ormai stabilizzate nel possesso di una fetta precisa e stabile di lettori e/o di spettatori.

Eppure, se ci pensiamo, tutto ciò comporta un notevole mutamento di significato soprattutto per quanto riguarda la fantascienza. Fino agli anni ’60 dello scorso secolo, fino alla conclusione dell’impresa lunare nel 1969, si poteva effettivamente pensare che essa fosse un tentativo di anticipare il futuro con la fantasia, che la conquista umana dello spazio sarebbe effettivamente avvenuta, che esso rappresentasse effettivamente la nuova frontiera, secondo la celebre espressone di John Kennedy.

Ricordiamo il significato che la frontiera, il West ha avuto nella storia degli Stati Uniti, creando il mito di uno spazio dove fosse possibile espandersi indefinitamente, ricco di pericoli ma anche di opportunità.

Nulla di tutto questo si è realizzato. Conclusa con lo sbarco sulla Luna la gara, il tirassegno cosmico fra Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica, dettato soprattutto da motivi di prestigio internazionale, si è dovuto prendere atto che i corpi celesti del sistema solare al di fuori della Terra sono inabitabili per l’uomo, e che gli altri sistemi solari sono posti a distanze impercorribili nell’arco di una vita umana. Il sogno della nuova frontiera è scoppiato come una bolla di sapone.

Allora quale significato ha oggi la fantascienza che, per di più coi suoi cicli di Star Trek, di Star Wars, di Dune, di Avatar, ha assunto un aspetto sempre più ripetitivo, e dove, almeno in campo cinematografico, gli effetti speciali sempre più mirabolanti appaiono un tentativo di supplire alla mancanza di plausibilità e alla carenza di idee?

A mio parere, oggi essa è divenuta una sorta di rito consolatorio per coloro che vogliono ostinarsi a rimanere aggrappati al mito progressista, al grande sogno sfumato, tenendosi sempre più lontani dalla realtà di un mondo sovrappopolato e inquinato, con le fonti energetiche e di materie prime in esaurimento, dove i conflitti fra i gruppi umani si inaspriscono di giorno in giorno.

Ancor più lontana dalla realtà, ovviamente, la fantasy. Pensiamo al successo planetario della saga di Harry Potter, di quello che inizialmente era stato concepito come un ciclo narrativo per bambini.

Un settore importante della narrativa fantastica è stato rappresentato dalla distopia o utopia negativa. Fra tutti coloro che ci hanno descritto il nostro possibile futuro in termini di incubo, e vengono subito in mente i nomi di Orwell e di Huxley, chi ha centrato di più la sua previsione preconizzando il mondo verso il quale siamo incamminati? A mio parere, Ray Bradbury.

Fahrenheit 451 è un libro che spiega che la democrazia, portata all’esasperazione finisce per tradursi nella totale assenza di libertà e nell’analfabetismo pianificato. Si moltiplicano le minoranze di ogni tipo, da quelle etniche a quelle sessuali, e alla fine è impossibile pubblicare un rigo senza offendere qualcuno. È precisamente quello che sta accadendo oggi con l’ideologia del “politicamente corretto”. Non siamo ancora ai pompieri che bruciano le biblioteche, ma ho l’impressione che manchi poco.

Una questione che non appartiene strettamente alla fantascienza letteraria, ma è un interrogativo scientifico di grande peso, è se esista vita extraterrestre, al di fuori del nostro mondo e di quella che conosciamo. Sfortunatamente, molti confondono la persuasione che, data la vastità dell’universo, è inverosimile che le condizioni che hanno portato alla nascita della vita sulla Terra non si siano ripresentate anche altrove, con l’ufologia, che è una pseudo-scienza basata su avvistamenti, prove estremamente discutibili e una buona dose di fanatismo parareligioso.

Vi ho già raccontato (Libero pensiero o pensiero libero) l’esperienza che ebbi con il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale), organizzazione che ho lasciato perdere per il suo taglio di sinistra, ma ciò non toglie che io ritenga il lavoro fatto nello smascheramento di medium, occultisti, ciarlatani e truffatori assortiti, assolutamente meritorio.

Tempo fa, girellando in internet, ho trovato su You Tube un filmato postato da Massimo Polidoro che riportava uno spezzone dell’ospitata fatta da lui stesso e Alberto Angela a “Che tempo che fa”. Il conduttore, Fabio Fazio non riusciva a capacitarsi come mai Piero Angela, lo scomparso divulgatore padre di Alberto fosse un assertore della probabile esistenza di vita altrove nel cosmo, e nello stesso tempo avesse un atteggiamento fortemente negativo verso l’ufologia. Non riusciva a capire che UNA COSA è pensare che nell’immensità dell’universo debba esserci vita altrove, oltre il minuscolo granellino del nostro mondo, TUTTA UN’ALTRA COSA è credere che siamo visitati di continuo da flotte di alieni tecnologicamente avanzati come se ci trovassimo in un nodo autostradale cosmico.

Non è, tutto sommato, un atteggiamento molto diverso da chi confonde l’ufologia, che è una branca dell’irrazionalismo moderno, con la fantascienza, che seppure con tutti i limiti che ho ricordato, è una letteratura, che non richiede alcuna credenza, alcun fideismo, ma l’esercizio dell’immaginazione.

La domanda che ci dovremmo semmai porre è su un servizio televisivo pubblico che porta avanti e strapaga con il denaro dei contribuenti persone come Fazio, che non occupano il loro posto per acume, ma per clientele e parentele.

Io credo che uno dei meriti, forse il merito principale di questa serie di articoli sia quello di aver evidenziato che, oltre alla produzione di autore anglosassone che oggi sembra dominare incontrastata la scena, esistono letterature fantastiche altrettanto valide e che se oggi gli anglosassoni, inglesi e soprattutto americani sembrano dominare la scena in modo quasi incontrastato, questo non dipende dal fatto che costoro siano particolarmente inclinati verso il fantastico, ma unicamente dall’egemonia a livello planetario che, per la disgrazia dell’umanità, ha assunto una potenza di lingua inglese, gli Stati Uniti d’America.

In questo lavoro, un testo che mi si è rivelato di una certa utilità e che ho citato più volte, è Maestri della letteratura fantastica, pubblicato dalla EDIPEM nel 1984.

Questo testo vecchiotto necessitava di diversi aggiornamenti, che ho provveduto a darvi di volta in volta, ma il suo limite maggiore non è questo.

Presenta una caterva di autori anglosassoni e francesi, è infatti la versione italiana di un testo francese, più qualche autore tedesco, italiano, russo, spagnolo, latino-americano, limitatamente alla parte di lingua spagnola dell’America Latina, trascurava assolutamente Portogallo e Brasile e l’Europa dell’est.

Lacune che ho cercato di riempire, ricordandovi ad esempio che uno dei poemi che hanno preceduto la letteratura moderna più ricchi di fantastico, è I lusiadi del portoghese Camoes, e che uno dei maggiori autori fantastici latino americani è il brasiliano Jorge Amado.

Per quanto riguarda gli autori dell’est europeo, era certo una grave lacuna del testo della EDIPEM non menzionare il polacco Stanislav Lem, forse l’unico o comunque uno dei pochissimi autori non di lingua inglese le cui opere hanno avuto una diffusione internazionale paragonabile a quella degli anglosassoni, e forse lacuna ancora maggiore non dire nulla del ceco Karel Capec, la cui opera teatrale RUR ha diffuso nella fantascienza il concetto di robot, e portato all’adozione nel senso di automa, questa parola che in ceco significa lavoratore.

Una volta di più, tutto ciò dimostra che l’inclinazione verso il fantastico è negli uomini europei o di cultura europea, anche se non parlano inglese, fortissima e affatto naturale.

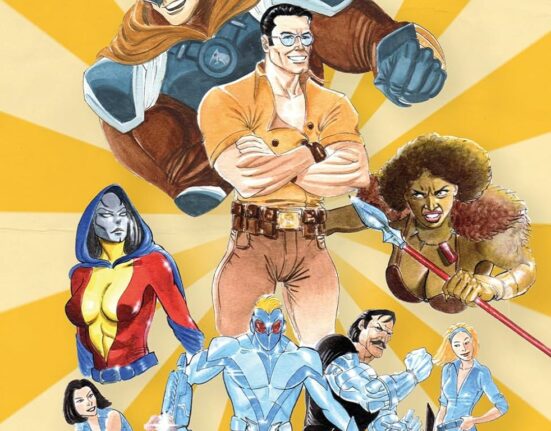

NOTA: Nell’illustrazione, un portale verso altri mondi, un’immagine che è nello stesso tempo una metafora della letteratura fantastica.

1 Comment