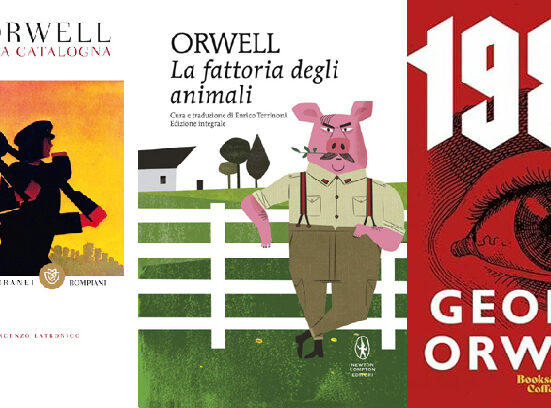

Come vi ho già spiegato, lo scopo di questa serie di articoli, è una rilettura in chiave politica della letteratura fantastica. Abbiamo visto come, quasi senza eccezioni, i grandi autori del fantastico, da John R. R. Tolkien a H. P. Lovecraft, a Jorge Luis Borges, a George Orwell, siano stati invariabilmente ostili alla sinistra, e di come essa li abbia ricambiati con odio feroce e tentativi di emarginazione, e non parliamo di un caso come quello di Karl Hans Strobl, fervente nazionalsocialista che, deportato dai sovietici alla fine della seconda guerra mondiale, pagò con la vita le sue convinzioni, tentativi di emarginazione alternati in alcuni casi (ad esempio Tolkien), davanti al successo di questi autori, a tentativi di assimilazione che si rivelano grotteschi e ridicoli.

Non c’è niente da fare, il “realismo socialista” si rivela una specie di paratia che vuole bloccare la mente umana impedendole di fantasticare, o semplicemente di pensare.

Non c’è niente da fare, il “realismo socialista” si rivela una specie di paratia che vuole bloccare la mente umana impedendole di fantasticare, o semplicemente di pensare.

Dopo un’analisi del fantastico per sottogeneri (e rivendico alcune scelte che ho fatto, come quella di dare relativamente poco spazio alla fantascienza, abbacinata dal mito fasullo delle “magnifiche sorti e progressive”), a partire dalla ventesima parte ho introdotto un elemento ulteriore, cercando di dimostrarvi che la posizione di predominio oggi detenuta dagli autori di lingua inglese in questo campo, non dipende affatto da una maggiore loro predisposizione, ma unicamente dalla posizione dominante oggi assunta da una potenza di lingua inglese, gli Stati Uniti, a livello mondiale, e che altre letterature avrebbero avuto analoghe e forse maggiori potenzialità.

Dalla ventesima alla ventiquattresima parte, ho analizzato il fantastico di lingua tedesca, dalla venticinquesima in poi, quello di lingua neolatina.

È forse il caso che vi spieghi una cosa: a imbarcarsi in questo genere di lavoro senza seguire una traccia, c’è veramente il rischio di perdersi in un mare magnum. Per quanto riguarda la Germania, la traccia che ho seguito è un articolo che io stesso avevo scritto molti anni fa, Germania fantastica, pubblicato sulla rivista amatoriale “Il re in giallo” di Trieste, un articolo molto manchevole, che ho potuto rielaborare in un ampio saggio in quattro parti.

Per quanto riguarda il fantastico neolatino, si è rivelato di una certa utilità Maestri della letteratura fantastica della EDIPEM, che però, a fronte di una pletora di autori anglosassoni e francofoni, cita solo sei autori italiani, tre spagnoli e tre latino-americani. Per fortuna, riguardo agli italiani mi è servita come traccia supplementare l’introduzione di Inisero Cremaschi all’antologia Universo e dintorni, mentre, per quanto riguarda il fantastico francofono, la necessità è stata al contrario, quella di sforbiciare la pletora di minori citati (Il libro è la traduzione di un originale francese, e che il patriottismo o il nazionalismo siano cose passate di moda, questo lo pensiamo soltanto noi in Italia).

Ora, per approfondire un po’ di più il discorso sul fantastico iberico e latino-americano, non ho nulla del genere, bisognerà procedere a tentoni.

Come ricorderete, raccontando la storia del fantastico tedesco, non ho omesso di citare, oltre agli autori propriamente di narrativa, gli artisti che si sono cimentati nelle arti grafiche e in campo musicale, quando hanno toccato le tematiche del fantastico (e come si poteva fare altrimenti, visto l’esempio notevolissimo di Richard Wagner?). Ora, applicando lo stesso concetto al mondo latino, non si potrà non menzionare Manuel De Falla. Del compositore spagnolo (1876-1946) non si potrà non ricordare il balletto El amor brujo (L’amore stregone), con la sua travolgente Danza del fuoco, che evoca tutte le suggestioni della magia, ma anche la Danza del terrore, dove compare uno spettro. E sarà il caso di menzionare anche l’opera incompiuta Atlàntida, portata a termine dopo la sua morte da Ernesto Haffter.

Una menzione la meriterebbe anche il poeta Antonio Machado (1875-1939), di cui Maestri della letteratura fantastica riporta questo detto: “La realtà può anche essere inventata”. Re-inventare la realtà, o leggerla con occhi nuovi, è appunto il compito che si propone la letteratura fantastica.

Tuttavia, come è facile intuire, le lacune maggiori di Maestri della letteratura fantastica riguardano il mondo latino-americano. Possibile che quest’area immensa che va dal Messico alla Terra del Fuoco, con una vastissima riserva di uomini abbia così poco da dire? A parte Jorge Luis Borges (e ci mancherebbe…) e Gabriel Garcia Marquez che rappresenta uno dei casi letterari più clamorosi del XX secolo, il libro nomina solo Julio Cortàzar, autore argentino, ma nato a Bruxelles e vissuto a lungo in Europa.

Abbiamo visto che Jorge Luis Borges e Gabriel Garcia Marquez presentano due casi opposti e simmetrici. Laddove il grande autore argentino è stato penalizzato dall‘establishment letterario per le sue convizioni anticomuniste, è proprio grazie alla militanza comunista che Garcia Marquez ha avuto un’enorme sopravvalutazione e ricevuto quel nobel per la letteratura che a Borges è stato ostinatamente negato, sebbene a mio parere in Cento anni di solitudine e nelle altre opere del colombiano si trovi una fondamentale insincerità, un primitivismo da indio certamente artefatto, “un autore in maschera”, vi ho detto.

Una pista interessante ce la offre Jean François Revel in La conoscenza inutile, dove ci parla di Mario Vargas Llosa come dell’ anti-Marquez, il che permette di scoprire una storia davvero istruttiva.

Il peruviano Mario Vargas Llosa (n. 1936) è considerato uno dei più importanti autori moderni di lingua spagnola, ma nella sua opera, di elementi fantastici se ne rinvengono pochi, ad esempio l’accademia militare che fa da sfondo al suo romanzo più noto, La città e i cani, non è che una trasparente metafora di quella che egli stesso frequentò a Lima, ma dal nostro punto di vista non si può passare sotto silenzio la sua vicenda umana e politica. Di idee inizialmente comuniste, si allontanò da esse in seguito al caso Padilla, quando fu tra i firmatari di una lettera aperta a Fidel Castro per la scarcerazione di uno scrittore, Padilla appunto, che era finito in galera per aver criticato il regime cubano. Questo episodio lo mise di fronte alla consapevolezza che dove c’è comunismo non c’è libertà. Questo lo portò a scontrarsi con Gabriel Garcia Marquez, che invece del regime cubano era ardente sostenitore, e di cui fino ad allora era stato discepolo. Nel 1976, nel corso di un’animata discussione in un incontro a Città del Messico, Llosa colpì Marquez con un pugno in faccia. Da allora Vargas Llosa si spostò su posizioni di sempre più accentuato anticomunismo. Wikipedia parla dello scontro fra i due come “dovuto più a motivi personali che politici”, sebbene sia evidente il contrario. C’è sempre reticenza, paura a parlar male del comunismo, che pure è stato la più atroce macchina di oppressione e di morte del XX secolo.

Ci troviamo di nuovo davanti a una scelta difficile: il peruviano Carlos Castenada (1925-1998) può essere considerato uno scrittore fantastico piuttosto che la versione latino-americana di uno dei tanti guru di discutibile spiritualismo che hanno invaso l’Occidente nella seconda metà del XX secolo? Eppure mi sembra l’unico modo per attribuire valore alla sua opera, piuttosto che prendere sul serio una “via della conoscenza” basata sull’uso del peyote e altri allucinogeni.

Castenada è l’autore di una sorta di diario, suddiviso in dodici libri, l’ultimo dei quali pubblicato postumo, in cui descrive il suo incontro con “Don Juan”, sciamano messicano della tribù Yaqui, la sua iniziazione alla conoscenza sciamanica e infine il suo succedergli come sciamano della tribù. Si tratta di un personaggio e di vicende reali? Mistero!

Nel 1985, Federico Fellini, da sempre interessato all’occulto, e che aveva già preparato una sceneggiatura su di lui, si recò in Messico per incontrarlo, ma Castenada pensò bene di eclissarsi.

Abbiamo visto la volta scorsa che Maestri della letteratura fantastica non nomina alcun autore di lingua portoghese. Davvero il Portogallo e l’enorme bacino umano del Brasile, da questo punto di vista non hanno prodotto nulla? Abbiamo visto che ci sono seri motivi per dubitarne, a cominciare dal fatto che Camoes, il poeta nazionale portoghese ha raccontato nei Lusiadi il viaggio di Vasco De Gama ricalcando i modelli dell‘Odissea e dell’Eneide, non esclusi gli incontri con entità straordinarie e soprannaturali.

Per quanto riguarda il Brasile, non si può fare a meno di menzionare Jorge Amado (1912-2001), perlopiù considerato lo scrittore brasiliano più importante, che presenta anche una notevole vena fantastica.

È interessante constatare che Amado presenta una storia in un certo senso parallela a quella di Vargas Llosa. Inizialmente comunista, si è progressivamente allontanato da quella ideologia che sembra avere uno straordinario potere di deludere i suoi militanti in buona fede.

Il suo romanzo più ricco di elementi fantastici è Dona Flor e i suoi due mariti, del 1966, portato sullo schermo nel 1976 con Sonia Braga nel ruolo di Dona Flor. La storia è quella di una giovane bahiana sposata con un vivace avventuriero che vive di espedienti e avventure sessuali, che muore all’improvviso durante un carnevale. Rimasta vedova, Flor si risposa con un farmacista che le assicura tranquillità economica e rispettabilità borghese, ma non ha la stessa focosità sessuale del primo. A un certo punto, grazie a una macumba, compare il fantasma del primo marito (che vede solo lei), fantasma che però sembra aver conservato la stessa focosità di quando era in vita. Si forma così uno strano triangolo amoroso che per Flor è la situazione perfetta, da un marito riceve lo status sociale, dall’altro l’appagamento sessuale.

Tecnicamente, sarebbe una ghost story, ma senza nulla di orripilante o angoscioso, anzi dal piglio scanzonato, ambientata in un mondo pittoresco e picaresco dove candomblè, macumaba e la vivacità del carnevale bahiano si mescolano disinvoltamente alla vita di tutti i giorni.

Un altro autore brasiliano la cui opera è ricca di elementi fantastici, è Paulo Coelho (n. 1947). Bisogna dire che ci pone lo stesso problema di Carlos Castenada, infatti i suoi romanzi intrisi di misticismo, vanno considerati invenzioni fantastiche o la descrizione di un preteso cammino iniziatico? Comunque sia, uno di essi, L’alchimista del 1988 è diventato un successo mondiale, tradotto in cinquantasei lingue, e vendendo in tutto il mondo oltre cento milioni di copie, il che ne fa l’opera scritta in lingua portoghese più letta al mondo. Nel 1996, per questo romanzo, Coelho ha ricevuto in Italia il premio Grinzane Cavour.

Coelho cita con divertimento un episodio a dimostrazione della sua raggiunta popolarità. Un giorno, un tale lo fermò per strada e gli disse: “Ma lei sa che somiglia straordinariamente a Paulo Coelho?”. Tra l’imbarazzato e il divertito, Coelho ammise che non gli somigliava, era proprio lui!

Ritorniamo sugli autori di lingua spagnola, in particolare due cileni, Isabel Allende e Luis Sepulveda, e il motivo per cui li ho lasciati in coda a questa trattazione, vi sarà presto chiaro.

Isabel Allende (n. 1942), cilena sebbene sia nata a Lima, infatti è anche lei come Julio Cortàzar, figlia di un diplomatico, forse l’autrice di lingua spagnola i cui romanzi sono andati incontro al maggior successo di pubblico negli ultimi decenni, si può considerare una scrittrice fantastica fino a un certo punto. Il suo romanzo più noto, infatti, La casa degli spiriti del 1982, non è, come il titolo farebbe presumere, un’opera fantastica, ma una storia di vicende familiari, anche se alla fine un fantasma non manca di comparire alla protagonista morente.

Viceversa, un romanzo fantastico è certamente La città delle bestie. “Le bestie” che vi compaiono, infatti, sono i megateri, animali simili ai bradipi ma grandi come orsi che in epoche remote vivevano nell’America meridionale e che l’autrice immagina tuttora viventi, ma il libro, ambientato nella foresta amazzonica, contiene anche molto altro, con ampi riferimenti allo sciamanesimo indio.

A titolo di curiosità, vi cito il fatto che nei decenni scorsi sono stati ritrovati in una grotta della Patagonia i resti di un milodonte, animale molto simile al megaterio, che sarebbero stranamente “freschi”, risalenti a non più di tremila anni fa. Siamo dunque nel campo della criptozoologia?

Isabel Allende è parente del defunto presidente cileno Salvador Allende, ucciso nel colpo di stato del 1973, che era cugino di suo padre.

Luis Sepulveda (1949-2020) è noto soprattutto per essere l’autore di quella delicata favola moderna che è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ma la sua vicenda umana non ha per nulla i delicati colori pastello.

Militante di sinistra, fu incarcerato e torturato in seguito al golpe del 1973, poi, in tempi più recenti, nel 2020 è stato fra le vittime della prima e più letale fase della pandemia di covid19.

Le vicende di entrambi questi autori ci rimandano a quell’episodio cruciale nella storia cilena che è stato il colpo di stato militare del 1973, con il quale il generale Augusto Pinochet ha rovesciato il governo di Salvador Allende e introdotto in Cile una feroce autocrazia.

Alla base di ciò, c’era la decisione del governo Allende di nazionalizzare le miniere di rame, una delle principali risorse del Paese, cosa che contrastava con gli interessi delle multinazionali statunitensi del settore.

So che quello che sto per dirvi dispiacerà a molti di voi, ma come al solito, non mi asterrò dal dirvi le cose per come sono, o almeno per come le vedo.

Certe cose sarebbero incomprensibili se non si fosse vissuto il particolare clima degli anni ’70 dello scorso secolo, con la minaccia sovietica sempre alle porte, e anzi in un momento in cui l’ondata “rossa” sembrava sul punto di travolgere tutto e tutti, e l’anticomunismo era in cima alle nostre priorità, proprio per una questione di sopravvivenza fisica, solo così si può spiegare il fatto che il golpe cileno fosse salutato con entusiasmo nei nostri ambienti, e si accettasse con disinvoltura l’etichetta di “fascisti” subito applicata dalle sinistre a Pinochet, ai suoi manutengoli, ai suoi “colleghi” argentini, ma oggi, a un trentennio dalla caduta dell’Unione Sovietica, possiamo e dobbiamo considerare le cose con maggiore lucidità.

La verità è che quel dominio che gli Stati Uniti esercitano in maniera relativamente blanda sull’Europa, sull’America latina è esercitato in modo molto più duro e feroce. Non ci lamentiamo forse quotidianamente di una destra nella quale non possiamo riconoscerci, che non meno della sinistra oggi convertita al neoliberismo, scodinzola al padrone americano?

E allora dobbiamo riconoscere che tradire il proprio Paese al servizio di un dominatore straniero è quanto di più lontano ci possa essere dallo spirito del fascismo, ed eticamente di quanto di più repellente ci possa essere per la nostra visione del mondo. E perché mai, cercando di giustificarle, dovremmo condividere la responsabilità di una lunga serie di atrocità e violazioni dei diritti umani?

Tuttavia, sull’altro piatto della bilancia va messo il fatto, che abbiamo ripetutamente visto, di intellettuali che da un’iniziale simpatia o addirittura militanza comunista, sono passati o all’abbandono della politica – Jorge Amado – o a un intransigente anticomunismo, Mario Vargas Llosa, ma è stato il caso anche dello stesso Jorge Luis Borges.

Se si solleva lo sguardo oltre l’orizzonte dell’America latina, non ci si può non accorgere che il comunismo è stato nel XX secolo una macchina di oppressione e di morte anche peggiore dell’americanismo, sebbene oggi sia, almeno nella variante sovietica, fortunatamente estinto.

NOTA: Nell’illustrazione, un panorama fantascientifico.