Di Flores Tovo

Il pensiero aurorale inizia con la nascita della filosofia. Tale nascita dà origine al pensiero profondo, al pensiero essenziale. Tale pensiero si rivelò presso i filosofi degli I:ching, dei Vedanta e dei primi greci (Anassimandro, Eraclito) attraverso la dialettica, intesa come un Discorso o Legge universale, concepita come lotta ed armonia fra contrari. Il significato della parola “dialettica” è oggi inteso come arte del saper discutere, confondendolo con l’arte dell’oratoria e del dibattito. In realtà il significato vero e originario di questa parola è quello di un Discorso, di un Lògos che concepisce il Tutto ciò che è e non è come il “teatro” di una lotta armonica fra contrari. Tale Lògos funge da principio regolatore della molteplicità sia apparente che nascosta, che alla mente dei più sembra caotica ed insensata, ma che invece si dispiega e si riassume in una logica armonica, cioè in una connessione visibile ed invisibile, che unisce gli opposti in una unità dinamica.

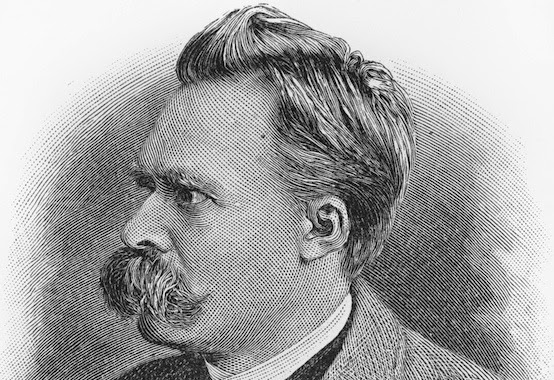

In questo contesto, ultimamente, c’è stata una notevole riscoperta delle opere giovanili di Nietzsche, commentate da diversi punti di vista. E’ sorto così il problema se egli può essere considerato un dialettico nel senso originario del Discorso.

Certamente si può constatare che nelle sue opere giovanili, dalla “Nascita della tragedia ” alla “Filosofia nell’età tragica dei Greci”, il richiamo alla dialettica dei contrari di Eraclito è esplicito. E’ assai probabile che questo eraclitismo di Nietzsche sia nato con gli studi filologici sul mondo greco antico e con l’influenza che ebbero su di lui la poesia di Hoelderlin ( lo scopritore moderno di Eraclito) e gli studi storici di Jakob Burckhart, che egli conobbe a Basilea. Ma cosa scrisse Nietzsche a proposito della dottrina dei contrari? Egli nota che Eraclito giunse allo scoprimento della dottrina dei contrari “… osservando il caratteristico andamento di ogni divenire e trapassare, inteso da lui sotto la forma della polarità, come lo scindersi di una forza in due attività qualitativamente diverse, antitetiche e tendenti al ricongiungimento. Una qualità che entra continuamente in discordia con se stessa e si divarica nei suoi opposti, e di continuo questi opposti cospirano nuovamente l’uno verso l’altro…” (1).

da parte della ragione (il dionisiaco), che non può essere colta dalla razionalità comune, sia essa scientifica o filosofica. Un lato oscuro che egli considera come il fondamento dello stesso apparire degli enti, come peraltro aveva anticipato Schelling nelle sue “Ricerche sull’essenza della libertà umana”, che a sua volta seguiva le orme di Meister Eckart e Jacob Boehme. Enti che non sono nel loro apparire come fenomeni di una parvenza illusoria come era teorizzata da Parmenide o come un prodotto di un soggettivo percepire come affermava Berkeley con la convinzione del suo “esse est percipi”, ma esistenza reale come credevano i Greci, in particolare i preplatonici. Quindi i fenomeni sono.

enza”, “Così parlò Zarathustra” e nei frammenti postumi raccolti dalla sorella e da Peter Gast con il titolo di “La volontà di potenza”, egli approfondì radicalmente in senso cosmologico ed ontologico il dualismo pensato in gioventù, che era un dualismo espresso in termini estetici e più genericamente culturali, sulla scorta del pensiero del suo grande maestro Burckhart. Cosicché, soprattutto ne “La volontà di potenza”, egli cercherà di superare la netta antinomia fra apollineo e dionisiaco, comprendendo i due contrari in una unità superiore. Lo stesso E. Fink osservò questo sforzo intellettuale di Nietzsche, quando sottolineò con un finalmente la più profonda penetrazione dell’antico dualismo:

di una volontà di potenza. Ma il vero in quanto tale non può più sussistere. Il suo nichilismo è e vuole essere perfetto.

- F.NIETZSCHE, La filosofia nell’età tragica dei greci, ed. Newton, Roma p.237.

- F.NIETZSCHE, Ecce homo, versione di R. Calasso, ed. Mondatori, Milano 1977, pp.50-51.

- F.MASINI, Lo scriba del caos, ed. Il Mulino, Bologna 1983.

- J.EVOLA, Cavalcare le tigre, ed. Vanni Scheiwiller, Milano 1971 pp.66-67

- R.GUENON, Il simbolismo della croce, ed. Luni Editrice, Milano 2003, pp.53-63.

- E.FINK, Lafilosofia di Nietzsche, ed. Mondadori, Milano 1977, p.34.

- IDEM, p.39.

- G.COLLI, Dopo Nietzsche, ed. Adelphi, Milano 1974, pp.46-47.

- E.FINK, op.cit., p.186-187.

- IDEM, p.190.

- R.GUENON, op. cit., Luni editrice, Milano, pp.109-111.

=========