Non me ne voglia dunque l’autore se gli “faccio le pulci”, se mi permetto qualche osservazione a latere, come quando “glossiamo” il nostro sudato manuale universitario con appunti, noticine, integrazioni, pro memoria, a margine delle pagine. Del resto, per chi legge e ama Platone, le lectiones di Fusaro ci consegnano su un piatto d’argento occasioni troppo ghiotte di imbastire un dibattito; anzi: una conversazione, o, meglio ancora, un dialogo, vista la materia che trattiamo.

Bravo Fusaro anche nel dimostrare l’inconsistenza delle critiche del Popper; mi permetto di aggiungere che tanti autori moderni e contemporanei si sono cimentati col pensiero politico platonico, con risultati spesso forzati quando non distorti o addirittura grotteschi. Il pensiero di Platone è eterno. Compito del bravo storico e del buon filosofo – e Fusaro mi sembra rientrare a pieno titolo nella categoria – è interpretare, storicizzare, contestualizzare tal pensiero al netto di forzature ideologiche e distorsioni partigiane.

Ebbene, tante parole greche con radice mathe- , prima ancora del sapere circoscritto alle scienze matematiche, indicano la conoscenza in generale, lo studio, l’insegnamento, l’apprendimento, la capacità, la facoltà, il desiderio, l’inclinazione ad apprendere: dunque il “mathematikòs” dell’iscrizione potrebbe riferirsi, in una interpretazione un po’ più “larga”, a chi è desideroso, capace e incline all’apprendimento; magari sì, di un certo tipo di sapere, ma non necessariamente “matematico” come lo intendiamo noi. Rifacendoci alla tradizione pitagorica, da cui certamente Platone prende le mosse, il mathematikòs ammesso a varcare la soglia della celebre scuola ateniese potrebbe essere soltanto chi è già suo discepolo o, meglio, chi è adepto di livello superiore: questa categoria, nelle scuole pitagoriche era proprio designata col termine “matematico” e indicava coloro i quali venivano ammessi alla conoscenza delle dottrine segrete (sì, d’accordo: per lo più di carattere matematico), a differenza del livello inferiore, quello degli “akousmatici”, i quali potevano, per l’appunto, solo ascoltare gli insegnamenti generici. Insomma, potremmo così leggere l’iscrizione: «non entri chi non è iniziato».

Non a caso, come a chiudere un cerchio perfetto, per Platone l’esempio del saggio per antonomasia, paradossalmente deriso dalla servetta trace per la sua superiore sapienza, è – oltre al suo maestro Socrate – Talete di Mileto, che noi oggi celebriamo come il primo vero filosofo, all’esordio del pensiero speculativo occidentale.

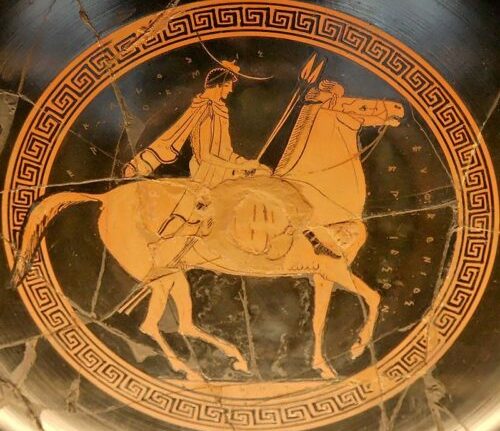

A quanti, col medesimo spregio del cinico Antìstene, volessero apostrofarci insinuando «vedo il cavallo ma non la cavallinità», rispondiamo con Platone: «perché non hai l’occhio [noetico] per vederla». Accostarsi all’insegnamento platonico, recepire la sua aristocratica lezione, seguirla, assimilarla, significa dunque lasciare che si apra una sorta di terzo occhio, ed elevarsi al di sopra e a guida della comunità, immolarsi per il bene di essa, tutta; un bene superiore, il bene supremo.

2 Comments