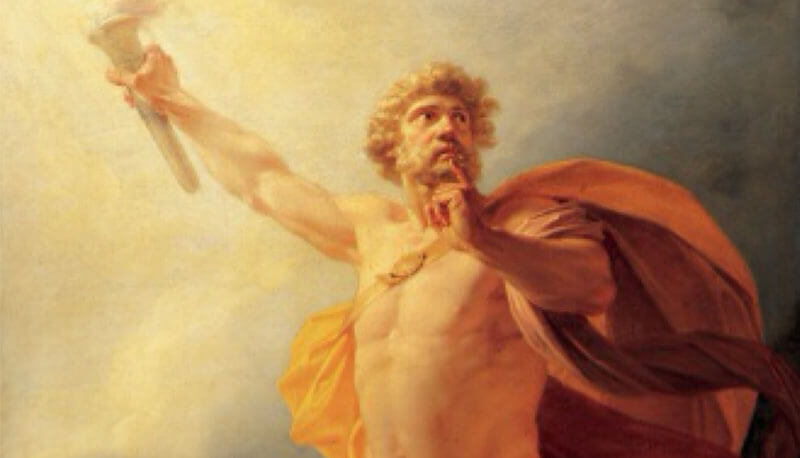

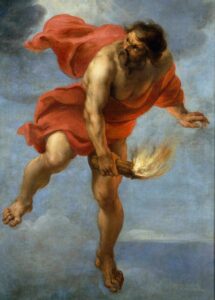

Come è noto, nella mitologia greca Prometeo è il titano amico dell’umanità e simbolo del progresso. Non a caso il suo nome è traducibile in italiano con l’espressione “colui che riflette prima”. Di Prometeo è celebrato il suo grande amore per l’umanità che lo spinse a rubare il fuoco degli dèi per regarlo agli umani sofferenti, subendo la terribile punizione di Zeus che lo incatenò ai confini del mondo, per poi farlo sprofondare negli abissi del Tartaro verso il centro della Terra.

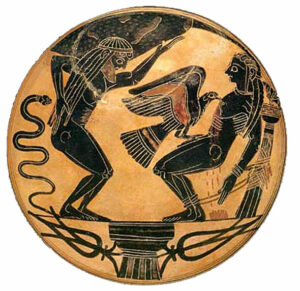

Come vedremo, a parte l’innegabile significato didascalico, la narrazione sull’audace titano implica una ricca simbologia esoterica comprendente numerose chiavi di lettura. Partendo da una breve panoramica sul contenuto del mito, Prometeo nacque da Giapeto, figlio di Urano (il Cielo) e Gea (la Terra), fratello di Epimeteo, a lui contrapposto nel carattere, come indica la stessa etimologia del nome (Epimeteo, colui che riflette dopo). E’ giusto fare una precisazione sulla particolare natura della generazione dei Titani, secondo la cosmogonia ellenica (1). Essa, infatti, rappresentava una generazione divina antecedente a quella di Zeus e delle altre divinità olimpiche. Il grande Platone, in una delle sue magnifiche descrizioni teosofiche, racconta che fu lo stesso Prometeo a creare l’uomo dall’argilla, aggiungendo un elemento soprannaturale, cioè il fuoco divino. Non può sfuggire come il mito della creazione delineato da Platone, in chiave demiurgica, presenti un evidente punto in comune con le parole contenute nella Genesi, il primo capitolo dell’Antico Testamento biblico, dove si dice che Dio nel plasmare l’uomo soffiò il suo alito divino. Pertanto, nella mitologia greca, così come in quella ebraica, seppure con le notevoli differenze culturali, l’uomo racchiude in sé una natura teandrica (umana e divina insieme). Secondo una delle versioni più diffuse del mito, Zeus avrebbe affidato a Prometeo ed a Epimeteo il compito di distribuire le qualità e le specifiche caratteristiche a ciascun essere vivente. Mentre il docile Epimeteo si occupò per lo più degli animali, rendendoli più saggi e votati all’ordine naturale rispetto agli uomini (2), Prometeo studiò ogni metodo possibile per poter favorire i suoi protetti umani, sottraendo la perspicacia e l’intelligenza alla dea Atena ed il fuoco ad Efesto (3). Vi è una versione, però, più complessa, quasi da schema paradigmatico della “tragedia greca”, secondo la quale Prometeo avrebbe indotto gli uomini ad ingannare Zeus in occasione di sacrifici propiziatori animali, esponendo le parti migliori della vittima, coperte dalla pelle, mentre le ossa sarebbero state nascoste dal grasso.

Come vedremo, a parte l’innegabile significato didascalico, la narrazione sull’audace titano implica una ricca simbologia esoterica comprendente numerose chiavi di lettura. Partendo da una breve panoramica sul contenuto del mito, Prometeo nacque da Giapeto, figlio di Urano (il Cielo) e Gea (la Terra), fratello di Epimeteo, a lui contrapposto nel carattere, come indica la stessa etimologia del nome (Epimeteo, colui che riflette dopo). E’ giusto fare una precisazione sulla particolare natura della generazione dei Titani, secondo la cosmogonia ellenica (1). Essa, infatti, rappresentava una generazione divina antecedente a quella di Zeus e delle altre divinità olimpiche. Il grande Platone, in una delle sue magnifiche descrizioni teosofiche, racconta che fu lo stesso Prometeo a creare l’uomo dall’argilla, aggiungendo un elemento soprannaturale, cioè il fuoco divino. Non può sfuggire come il mito della creazione delineato da Platone, in chiave demiurgica, presenti un evidente punto in comune con le parole contenute nella Genesi, il primo capitolo dell’Antico Testamento biblico, dove si dice che Dio nel plasmare l’uomo soffiò il suo alito divino. Pertanto, nella mitologia greca, così come in quella ebraica, seppure con le notevoli differenze culturali, l’uomo racchiude in sé una natura teandrica (umana e divina insieme). Secondo una delle versioni più diffuse del mito, Zeus avrebbe affidato a Prometeo ed a Epimeteo il compito di distribuire le qualità e le specifiche caratteristiche a ciascun essere vivente. Mentre il docile Epimeteo si occupò per lo più degli animali, rendendoli più saggi e votati all’ordine naturale rispetto agli uomini (2), Prometeo studiò ogni metodo possibile per poter favorire i suoi protetti umani, sottraendo la perspicacia e l’intelligenza alla dea Atena ed il fuoco ad Efesto (3). Vi è una versione, però, più complessa, quasi da schema paradigmatico della “tragedia greca”, secondo la quale Prometeo avrebbe indotto gli uomini ad ingannare Zeus in occasione di sacrifici propiziatori animali, esponendo le parti migliori della vittima, coperte dalla pelle, mentre le ossa sarebbero state nascoste dal grasso.

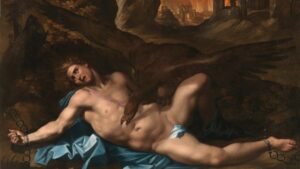

Zeus comprende l’astuto trabochetto e punisce gli uomini, togliendo loro il fuoco, mentre in questa occasione perdona Prometeo. Ma quest’ultimo non si cura dell’ira del sovrano celeste, rubando il fuoco dal monte Olimpo e donandolo agli uomini. Questa volta la punizione impartita a Prometeo è terribile: egli è incatenato sulle desolate rupi della Scizia, un territorio allora considerato ai limiti del mondo civilizzato. Eschilo nel suo Prometeo incatenato (4) narra come il vecchio Oceano accorra sul triste luogo per cercare un’improbabile riconciliazione tra il titano e Zeus. Anzi la situazione pare inasprirsi, quando Prometeo con aria di sfida riferisce a Zeus di conoscere una profezia sul suo conto, che non intende rivelare nemmeno davanti al più tremendo supplizio. Il sovrano celeste, allora, scatena un violento terremoto e Prometeo sprofonda negli abissi più profondi. Ma la punizione non è ancora abbastanza per il vendicativo Zeus. Egli manderà di continuo un’aquila a rodere il fegato del decaduto titano. Il macabro rituale, purtroppo, non si esaurirà in unico efferato episodio, ma sarà destinato a ripetersi all’infinito, in quanto ogni giorno il fegato ricrescerà per diventare ancora pasto del rapace.

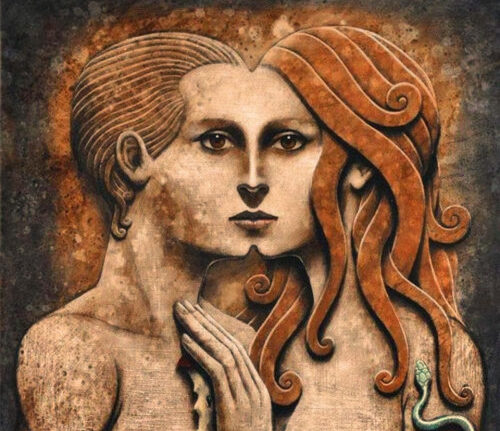

Ciò che innanzitutto colpisce del racconto mitologico di Prometeo è la sua collocazione temporale nell’ambito delle origini dell’umanità e dei rapporti di questa con il mondo del divino. Il personaggio del titano, infatti, costituisce lo spartiacque tra un periodo in cui uomini e dèi vivevano in armonia ed uno successivo in cui prevale, invece, la discordia ed il conflitto. Come nella maggior parte dei racconti diffusi presso le civiltà antiche, anche nell’ambiente ellenico si intuisce l’archetipo dell’esistenza dell’età dell’oro. Alla vicenda della coppia di fratelli Prometeo/Epimeteo, è legata anche quella di Pandora, l’archetipo di donna, dalla grande bellezza ed adornata di splendidi gioielli, molto simile ad una dea. La grande avvenenza della donna, però, nasconde un temibile inganno ordito da Zeus. Prometeo comprende che Pandora sia stata inviata per uno scopo preciso e fa giurare al fratello di non accettare doni provenienti dagli dèi. Ma Epimeteo si lascia sedurre da Pandora, sposandola e conducendola nella propria casa. Zeus, a questo punto, ordina alla donna di cercare nella casa del marito un vaso ben sigillato. Pandora esegue l’incarico, approfittando dell’assenza di Epimeteo e quando scoperchia il vaso, ne escono tutti i mali del mondo che, fino ad allora, erano rimasti celati senza colpire l’umanità. Il dolore, la povertà, la paura , la morte, la guerra, la violenza ed altre sventure cominciano da questo momento a diffondesi come un virus contagioso in tutto il mondo (5). Soltanto l’elpis, ossia la speranza, intesa come attesa del futuro, rimane all’interno del vaso, facendo sì che agli uomini almeno possa rimanere la possibilità di avere un’unica ed ultima consolazione, quella che si riassumerà con il brocardo latino Spes ultima dea.

La storia di Prometeo si intreccia anche con quella del medico-guaritore Chirone (6), il centauro saggio ed esperto nelle cure che, colpito da Ercole con una freccia, soffre per una ferita non rimarginabile. Il dolore di Chirone non potrebbe mai terminare, in quanto egli gode del dono dell’immortalità che, nel suo caso specifico, si è trasformato in una maledizione. Ed ecco che avviene lo scambio: Chirone cede l’immortalità a Prometeo, reso mortale da Zeus, salvando colui che aveva salvato l’umanità e ricevendo in cambio la guarigione della ferita, ma andando incontro alla sorte comune a tutti gli uomini.  La morte del medico Chirone addolora molto Zeus che, non sapendo rinunciare alla sua compagnia, in un’immagine di grande suggestione e bellezza, lo accoglie in cielo, dando vita alla costellazione del centauro. Nel sacrificio di Chirone, la cui sofferenza non è descritta come dolore in sé stesso, ma come capacità di riuscire a privarsi di una qualità che si considerava indispensabile, a vantaggio degli altri, si intravede un atto d’amore puro, non lontano dal simbolo cristiano della Croce, ossia come dono estremo di Gesù Cristo a favore dell’umanità. Come già anticipato in apertura, la simbologia del mito di Prometeo implica molteplici chiavi di lettura. La figura del titano potrebbe innanzitutto essere considerata come la personificazione del desiderio di conoscenza dell’uomo che non accetta la propria finitezza e che sfida le regole imposte dalla divinità. Da un lato Prometeo si presenta come un messianico salvatore e benefattore dell’umanità, patrono delle arti e delle scienze, dall’altro come il principale responsabile dell’allontanamento dell’umanità da uno stato di grazia iniziale, evidenziando alcune caratteristiche del ribelle Lucifero. Prometeo non mette mai in discussione l’ordine gerarchico celeste che fa capo a Zeus, limitandosi a rivendicare la sua indipendenza di pensiero e di azione che cerca di estendere anche all’umanità oppressa da un destino infelice.

La morte del medico Chirone addolora molto Zeus che, non sapendo rinunciare alla sua compagnia, in un’immagine di grande suggestione e bellezza, lo accoglie in cielo, dando vita alla costellazione del centauro. Nel sacrificio di Chirone, la cui sofferenza non è descritta come dolore in sé stesso, ma come capacità di riuscire a privarsi di una qualità che si considerava indispensabile, a vantaggio degli altri, si intravede un atto d’amore puro, non lontano dal simbolo cristiano della Croce, ossia come dono estremo di Gesù Cristo a favore dell’umanità. Come già anticipato in apertura, la simbologia del mito di Prometeo implica molteplici chiavi di lettura. La figura del titano potrebbe innanzitutto essere considerata come la personificazione del desiderio di conoscenza dell’uomo che non accetta la propria finitezza e che sfida le regole imposte dalla divinità. Da un lato Prometeo si presenta come un messianico salvatore e benefattore dell’umanità, patrono delle arti e delle scienze, dall’altro come il principale responsabile dell’allontanamento dell’umanità da uno stato di grazia iniziale, evidenziando alcune caratteristiche del ribelle Lucifero. Prometeo non mette mai in discussione l’ordine gerarchico celeste che fa capo a Zeus, limitandosi a rivendicare la sua indipendenza di pensiero e di azione che cerca di estendere anche all’umanità oppressa da un destino infelice.

Il mito del titano, diffuso con alcune varianti presso altri popoli indoeuropei è, pertanto, da considerare quasi come un inno celebrativo della religiosità europea precristiana e del relativo livello acquisito di civiltà. Esso, tuttavia, assume una valenza etica sono nella compiuta e raffinata elaborazione ellenica, dove la tracotanza di Prometeo (hybris) provoca il suo tragico incatenamento, non visto come un atto giusto teso a ristabilire l’equilibrio cosmico violato, ma come un atto ingiusto voluto da un dio animato dalla vendetta. Nella letteratura medioevale, Prometeo che porta il fuoco all’umanità è descritto sia come simbolo positivo, fungendo da alter ego del creatore biblico, sia con un significato negativo, quello appunto dell’angelo ribelle, tracotante e spregiudicato.

Il neoplatonismo rinascimentale, diffuso soprattutto nell’accademia fiorentina del XV secolo, rende Prometeo il simbolo della luce dell’intelletto, sottolineando l’opposizione con il fratello Epitemeo, facilmente manovrabile da Zeus e, quindi, con scarsa capacità di giudizio. Gli autori del movimento dello Sturm un Drang (7) tedesco e del Romanticismo europeo in genere, a cavallo tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo, utilizzeranno spesso la figura di Prometeo come paradigma dell’audacia e del rifiuto della sottomissione a qualsiasi tipologia di potere religioso o temporale. Basti pensare al romanzo di Frankstein or the modern Prometheus di M. W. Shelley (8), alla lirica su Prometeo del grande Goethe, al dramma sul titano di Herder o al componimento poetico dell’avventuriero Lord Byron.

Dal punto di vista astrologico, la narrazione di Prometeo può essere legata alla costellazione dell’Acquario, il cui simbolo è raffigurato generalmente con un uomo anziano, intento a versare acqua da una brocca. Tale figura può essere intesa come il Vecchio Saggio, un Saturno ideale che nel precedente tragitto celeste del Capricorno raggiunge il massimo della conoscenza e, tra le stelle dell’Acquario, provvede a riversare tutta la sua saggezza sulle nuovi generazioni.  L’altruismo di Prometeo è uno dei principali segni distintivi del tratto psicologico dell’archetipo dell’Acquario che, in una visione ancora più futurista, ambirebbe a spingere il genio dell’invenzione anche fino a limiti estremi, contribuendo a formare una società super-civilizzata e forse dimenticando di fare i conti con l’innegabile finitezza della natura umana. Questa tensione prometeica dell’uomo moderno a controllare la natura senza alcun freno è uno dei grandi dilemmi non risolti che affligge la globalizzata società contemporanea. Prometeo è, dunque, un simbolo del progresso, portando la “scintilla divina” all’umanità. Per certi versi somiglia all’altrettanto ribelle principessa Antigone, altro personaggio della tragedia greca, emblema della consapevolezza umana nei confronti delle responsabilità per le proprie azioni. Prometeo ed Antigone (9) sono figure divergenti, capaci di considerare la realtà sotto nuove prospettive e provocando nuovi dubbi che mettono in discussione l’etica tradizionale. L’originalità della sua figura rappresenta l’indipendenza della coscienza umana che non si fonda solo su una rivendicata autonomia di giudizio, ma che si espande attraverso i frutti dell’intelligenza, dell’ingegno e della scienza. In precedenza abbiamo accostato la figura di Prometeo ad alcune espressioni della mitologia giudaico-cristiana, in particolare a Lucifero, non a caso definito il portatore di luce (come lo stesso Prometeo porta il fuoco). Lucifero, accusato di superbia, in realtà rifiuta di annullare il proprio io, cedendolo a Dio e, per questo, viene punito. Attraverso la rappresentazione biblica della Genesi, il serpente (solo successivamente identificato con il diavolo) porta alle prime creature la coscienza del bene e del male, rendendole consapevoli dell’esitenza di un livello superiore (in questo senso si potrebbe intendere il passaggio da un’immortalità cieca ad una mortalità luminosa).

L’altruismo di Prometeo è uno dei principali segni distintivi del tratto psicologico dell’archetipo dell’Acquario che, in una visione ancora più futurista, ambirebbe a spingere il genio dell’invenzione anche fino a limiti estremi, contribuendo a formare una società super-civilizzata e forse dimenticando di fare i conti con l’innegabile finitezza della natura umana. Questa tensione prometeica dell’uomo moderno a controllare la natura senza alcun freno è uno dei grandi dilemmi non risolti che affligge la globalizzata società contemporanea. Prometeo è, dunque, un simbolo del progresso, portando la “scintilla divina” all’umanità. Per certi versi somiglia all’altrettanto ribelle principessa Antigone, altro personaggio della tragedia greca, emblema della consapevolezza umana nei confronti delle responsabilità per le proprie azioni. Prometeo ed Antigone (9) sono figure divergenti, capaci di considerare la realtà sotto nuove prospettive e provocando nuovi dubbi che mettono in discussione l’etica tradizionale. L’originalità della sua figura rappresenta l’indipendenza della coscienza umana che non si fonda solo su una rivendicata autonomia di giudizio, ma che si espande attraverso i frutti dell’intelligenza, dell’ingegno e della scienza. In precedenza abbiamo accostato la figura di Prometeo ad alcune espressioni della mitologia giudaico-cristiana, in particolare a Lucifero, non a caso definito il portatore di luce (come lo stesso Prometeo porta il fuoco). Lucifero, accusato di superbia, in realtà rifiuta di annullare il proprio io, cedendolo a Dio e, per questo, viene punito. Attraverso la rappresentazione biblica della Genesi, il serpente (solo successivamente identificato con il diavolo) porta alle prime creature la coscienza del bene e del male, rendendole consapevoli dell’esitenza di un livello superiore (in questo senso si potrebbe intendere il passaggio da un’immortalità cieca ad una mortalità luminosa).

Come Prometeo, Lucifero ruba “il fuoco divino” per donarlo agli uomini, cioè il soffio vitale e la capacità creativa e, come il titano, viene destinato ad una tortura eterna, scagliato negli abissi (10). Analogamente alla Eva della tradizione abramitica, Pandora viene forgiata da Efesto, su ordine di Zeus, per affiancare l’uomo, simboleggiando la completezza del percorso psichico umano, con l’acquisito discernimento tra il bene ed il male, tra la vita e la morte, tra il piacere e il dolore. In questo modo termina l’età dell’oro o Eden, a secondo dei riferimenti culturali, e l’umanità passa dal suo periodo infantile a quello adulto, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. In tale contesto, tuttavia, è necessario non attualizzare le similitudini, impregnandole di sensibilità moderna. Il mondo sacrale greco, infatti, non aveva le stesse caratteristiche del modello giudaico-cristiano, essendogli estranea la contrapposizione tra ragione e fede, differentemente dibattuta e risolta dai filosofi e dai teologi a partire dall’Alto Medioevo. Nella scansione prometeica è più corretto intravedere quella graduale presa di coscienza, tipica dell’identità del pensatore ellenico, a partire dal periodo epico, più o meno individuato tra il IX e l’VIII sec- a.C.. Già nei poemi omerici emergeva la descrizione contraddittoria dell’eroe: da una parte impersonato dal furioso Achille, votato all’azione ed alla vendetta, dall’altra da Odisseo, riflessivo ed astuto, talvolta oppresso da dilemmi anteriori (11). Inoltre, nel mito di Prometeo, a differenza della narrazione cristiana dell’angelo caduto, la colpa non consiste tanto nel fatto in sé di aver regalato il fuoco all’umanità, ma di averlo fatto contravvenendo ad una precisa disposizione di Zeus con il sotterfugio e l’inganno.

La roccia a cui viene incatenato il titano ribelle, può essere intesa come un simbolo della condizione materiale dell’uomo quando si separa dal mondo celeste che, comunque, racchiude dentro di sé. Relegato soltanto nel mondo materiale, l’uomo viene divorato dai suoi stessi desideri che, come il fegato di Prometeo, si riformano continuamente e non possono mai essere soddisfatti in maniera soddisfacente. Non è un caso che Prometeo sarà liberato proprio da Ercole che, all’opposto, rappresenta l’uomo caduto e poi redento, attraverso un percorso complesso ed impegnativo, le cosiddette “dodici fatiche” (12). Il mito di Prometeo è stato anche considerato come il simbolo dell’uomo nuovo, cioè l’uomo non più oppresso dagli istinti animali, ma totalmente spirituale e psichico che può raggiungere tale stato soltanto con un’adeguata iniziazione mistica e misterica. Questo filone è stato estremizzato dai fautori del transumanesimo, quel movimento cioè che sostiene che il ricorso alle scoperte scientifiche e tecnologiche sia indispensabile per migliorare i principali aspetti della condizione umana, attualmente ritenuti insuperabili, come le malattie e l’invecchiamento. Il transumanesimo, inoltre, ipotizza la creazione di una società post-umana, dove il rapporto tra l’uomo e le macchine diventerà sempre più stretto, fino a formare un’unica entità senziente.

Nel film americano Prometheus del 2012 (13), si propone una versione della creazione in chiave allegorica, dove gli esseri umani non sono altro che “prodotti” dell’ingegneria genetica di una razza superiore, ma nello stesso tempo diventano essi stessi “creatori”, producendo creature artificiali come gli androidi. Appare abbastanza evidente come tale interpretazione tenda a falsare il significato originario del mito ellenico, ricadendo in una visione materialistica del progresso e del benessere. L’uomo, dunque, non inseguirebbe l’immortalità spirituale ma quella fisica, giungendo alla conclusione di essere una divinità, non tanto per la sua origine divina, quanto per la sua capacità di diventare onnipotente attraverso l’ingegno e le invenzioni tecniche sempre più rivoluzionarie. Qualche traccia che indica come il personaggio di Prometeo possa essere stato strumentalizzato dal culto dei poteri forti, senza entrare nello specifico delle svariate organizzazioni occulte che tanto vanno di moda tra le teorie complottiste contemporanee, è disseminata in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi cosiddetti “industrializzati”. Basti pensare al gruppo scultoreo prometeico collocato nella piazza del Rockfeller Center di New York, uno dei maggior templi della finanza mondiale.

Ritornando sul significato etimologico del nome Prometeo, al quale abbiamo fatto solo un breve cenno nella parte iniziale, esso deriverebbe dal termine sanscrito “pra-mantha”, il bastoncino tramite il quale si provocherebbe per sfregamento il Fuoco sacro nei rituali sacrificali descritti nei Veda (14), ricorrendo ad un movimento rigorosamente rotatorio. La radice mand o manth sanscrita richiamerebbe proprio il significato di “movimento rotatorio”, costituendo l’origine del verbo greco “manthano”, cioè apprendere o appropriarsi di conoscenza, da cui a sua volta deriva il sostantivo “prometheia”, traducibile in “preveggenza”. Pertanto Prometeo, parimenti ad altre figure della religiosità antica, come Agni, Osiride o Quetzalcoath, simboleggia l’asse portante del mondo.

Prometeo, dunque, emerge come amico-nemico dell’umanità, responsabile indiretto della fine del suo stato di immortalità, ma anche dispensatore di conoscenza e portatore di progresso. Il suo mito, alla fine dei conti, non è altro che una ricostruzione paradigmatica sull’uscita dell’uomo dallo stato di ferinità per avviarsi vero la costruzione di civiltà sempre più avanzate, Partendo da Esiodo e da Eschilo, attraverso le sue innumerevoli rappresentazioni letterarie ed artistiche, Prometeo continua ad accendere la scintilla del fuoco divino nel nostro immaginario collettivo, come sfida a superare i limiti imposti dall’apparente finitezza della condizione umana e come metafora pulsante della sapienza e dell’inarrestabile forza di volontà di una umanità irredenta.

Note:

(1) Cfr. Giuseppe Micunco, Esiodo. Teogonia. Dal Chaos al Kosmos, Stilo Editrice, Bari 2005;

(2) Cfr. F. Condello, Prometeo. Variazioni sul mito, Editore Marsilio, Venezia 2011;

(3) Nella mitologia greca Efesto è il dio del fuoco, delle invenzioni ingegneristiche, della scultura e della metallurgia. Il suo culto era diffuso in tutte le città greche, ma soprattutto ad Atene;

(4) Il Prometeo incatenato, la tragedia attribuita ad Eschilo, secondo gli studiosi, faceva parte di una trilogia dedicata al titano. Delle altre due, il Prometeo liberato ed il Prometeo portatore di fuoco, sono conosciuti soltanto alcuni frammenti;

(5) Cfr. Vincenzo Monti, Il Prometeo. Edizione critica, storia, interpretazione, Editore ETS, Pisa 2001;

(6) Nella tradizione mitologica greca, il centauro Chirone era figlio di Crono e dell’oceanina Filira;

(7) Lo Sturm un drang prende il nome dal dramma Wirrwarr, pubblicato nel 1776 da Maximilian Klinger;

(8) Si tratta del primo romanzo scritto dalla Shelley sulle figure del dottor Victor Frankstein e della sua creatura, tra il 1816 ed il 1817, quando aveva soltanto 19 anni;

(9) La principessa Antigone era il frutto dell’unione incestuosa tra Edipo e la moglie-madre Giocasta. L’Antigone è una tragedia-capolavoro di Sofocle;

(10) Cfr. Luigi Angelino, L’arazzo dell’apocalisse di Angers: una testimonianza fra Cielo e Terra, Editore Cavinato international, Brescia 2020;

(11) Cfr. Jean Pierre Vernant, L’universo, gli dèi, gli uomini, Editore Einaudi, Torino 2014;

(12) In realtà le dodici fatiche di Ercole/Eracle sono state riunite dalla tradizione romana in un unica narrazione, riunendo una serie di episodi tramandati dalla mitologia ellenica;

(13) Il film in questione fu ideato come prequel della pellicola fanta-horror Alien del 1979, anche se non direttamente collegato ad esso e non trattando della creatura mostruosa del più datato film;

(14) Sui Veda, Cfr. Luigi Angelino, La ricerca del divino, Editore CTL. Livorno 2021.

Luigi Angelino