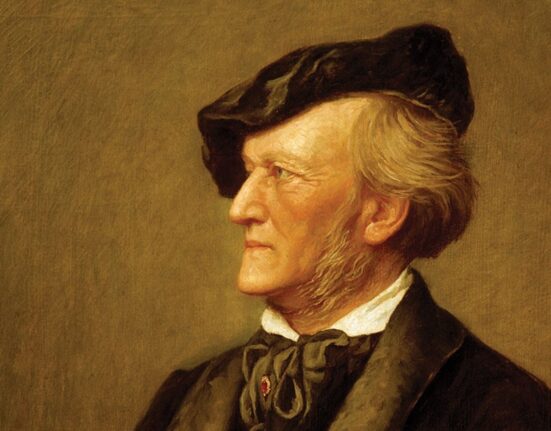

Rudolf Steiner riconosceva a Wagner un’ampia capacità di sguardo sui temi più profondi della condizione umana. Con la sua sensibilità di artista Wagner appariva come un uomo capace di cogliere i segni di una Tradizione Vivente, di una tradizione cioè capace di rinnovarsi nei tempi moderni. Lo stesso Steiner interpretava l’“oro del Reno” come simbolo del patrimonio mitico ancestrale, un p atrimonio che deve necessariamente estinguersi affinché possa nascere un nuovo ordine spirituale del quale Parsifal è simbolo. Wagner nasce come rivoluzionario: era sulle barricate nel 1848 ed anche amico di Bakunin, pur percependo a un certo punto la sostanziale distruttività delle sue posizioni. Se è vero che dopo la seconda guerra mondiale il suo nome si è intrecciato al destino del nazionalsocialismo è anche vero che all’inizio del Novecento la sua musica era ascoltata dagli operai nelle sedi dei partiti socialisti tanto quanto negli ambienti aristocratici come giusto che fosse per l’opera di un genio universale in grado di sfiorare le corde delle sensibilità più varie.

atrimonio che deve necessariamente estinguersi affinché possa nascere un nuovo ordine spirituale del quale Parsifal è simbolo. Wagner nasce come rivoluzionario: era sulle barricate nel 1848 ed anche amico di Bakunin, pur percependo a un certo punto la sostanziale distruttività delle sue posizioni. Se è vero che dopo la seconda guerra mondiale il suo nome si è intrecciato al destino del nazionalsocialismo è anche vero che all’inizio del Novecento la sua musica era ascoltata dagli operai nelle sedi dei partiti socialisti tanto quanto negli ambienti aristocratici come giusto che fosse per l’opera di un genio universale in grado di sfiorare le corde delle sensibilità più varie.

Wagner era anche un grande amante dell’Italia, che fu per lui – come per molti tedeschi – luogo di cura dell’anima. Quando nel Parsifal descrive il tempio del Graal è al Duomo di Siena che si ispira e quando descrive il giardino incantato del mago Klingsor gli attribuisce le forme lussureggianti di Villa Rufolo a Ravello. I due poli di luce e tenebra della vicenda del Parsifal sono dunque tratti dall’immaginario della penisola. Inoltre Wagner scrive testualmente: “L’assunzione della Vergine di Tiziano mi diede una emozione estetica di tale elevatezza così che dopo questa esperienza mi sentii rianimare in tutta la mia energia vitale e decisi di comporre i maestri cantori di Norimberga”. Questi motivi ispiratori lo accomunano a Goethe. A proposito della sua energia vitale: ancora a cinquantasette anni si arrampicava al primo piano della casa. Era un creativo straordinariamente vitale, nello stesso tempo caratterizzato da quelle che sono le stigmate del genio: l’insonnia, la malinconia notturna.

Wagner ebbe chiaro che la tradizione non è qualcosa di cristallizzato nel passato, ma è caratterizzata da un processo interno che di epoca in epoca deve esprimere la sua dynamis. Tale dinamicità si riflette nell’opera wagneriana come stratificazione di citazioni: dall’Edda all’epica medievale, alla moderna filosofia che ai suoi giorni culminava nella scoperta dell’India compiuta da Schopenhauer. Così, ad esempio, mettendo in scena Kundry Wagner allude alle sue passate reincarnazioni: Erodiade, Maria Maddalena… Nello stesso tempo Wagner era persuaso del valore magico dell’arte: in un’epoca in cui il materialismo sembrava prendere il sopravvento egli riteneva che l’arte fosse destinata a ricevere l’eredità della religione e a riproporne gli archetipi in forma ispirata ed immaginativa.

Le religioni avevano proposto gli archetipi dei mondi superiori come dogmi rivestiti da immagini, ma l’uomo moderno si ribella alla fissità del dogma, tocca allora – secondo Wagner – alla sensibilità artistica far rinascere quelle idee sotto forma di libere immaginazioni. Quelli che in passato era dogmi fissati in una tradizione rivelata (l’incarnazione e la natività, il battesimo, la sacra cena, la morte e resurrezione, la lotta di Michele col drago) devono essere rivissuti dalla nostra immaginazione cosciente. Si può azzardare a cogliere il prologo filosofico di queste convinzioni negli approdi dell’ultimo Schelling, ma più in generale si tratta di idee che erano nell’aria della cultura romantica tedesca. Peraltro, attraverso una sorta di primato artistico/culturale moderno, la Germania per Wagner avrebbe potuto conseguire un più solido primato nel mondo. Un primato superiore alle egemonie politico-militari o economiche. Nei “Maestri cantori di Norimberga” esplicita questa intuizione: “Finisca pure in polvere il Sacro Romano Impero ci resterebbe sempre la sacra arte tedesca”. Per quanto riguarda il rapporto tra musica wagneriana e spiritualità sarebbe interessante considerare la cifra stilistica del maestro di Bayreuth: il leit motiv, per cui un tema musicale viene ripreso a più livelli, in uno sviluppo a spirale. Una fascinosa forma di ripetizione non del tutto dissimile alla ripetizione ritmica che caratterizza i discorsi del Buddha, nei quali un insegnamento viene enunciato e poi ripetuto con minime variazioni affinché, come ritmica ripetizione, possa scendere nel cuore di chi ascolta.

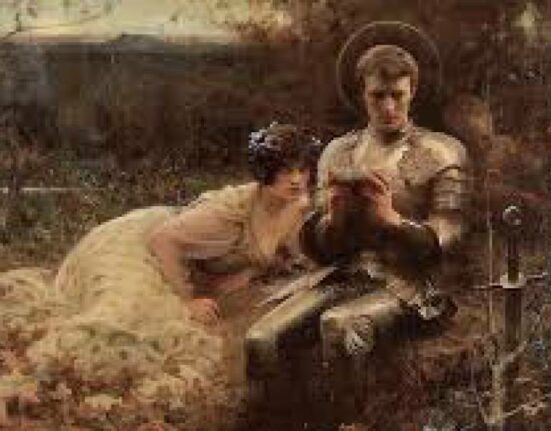

A parte questa suggestiva analogia, ritroviamo in Wagner una fonte di ispirazione più diretta ed esplicita, che è quella di Goethe. Il tema tipicamente goethiano dell’Eterno Femminino ispira tutta l’opera musicale, dal momento che per Wagner la salvezza e la realizzazione spirituale vengono dalla donna: è la donna che dona all’eroe il suo completamento spirituale. Questa convinzione permea L’Olandese volante, i Maestri cantori di Norimberga, il Tannhauser e alla fine si esprime nel rapporto tra Parsifal e Kundry: rapporto di salvezza e di dedizione reciproca. Il Tannhäuser mette in scena il travaglio dell’artista che passa dall’amor profano all’amore sacro: a un certo punto della sua vicenda il cantore sperimenta la nausea per la sua vita lussuriosa, si pente e invoca l’assoluzione dall’autorità ecclesiastica. Riceve un impotente diniego da questa autorità (identificata con lo stesso Papa) il cui simbolo è un pastorale sterile come un ramo secco. Sarà il sacrificio della donna – Elizabeth – a donare salvezza e a far rifiorire il legno privo di vita del pastorale, simbolo di una tradizione ecclesiastica ormai sclerotizzata. Siamo in un ordine di idee che, a parte una più netta adesione ai dettami confessionali, sarebbe stato congeniale anche al Dante Alighieri della Vita Nova e della Commedia.

Altro punto fondamentale della weltanschauung wagneriana è quello della egoità. Wagner vive nell’epoca in cui forse si assiste alla massima materializzazione dell’anima europea. Egli percepisce che l’elemento dell’ego (che pure è il frutto di un cammino secolare di sviluppo dell’anima cosciente), a un certo punto imbocca un vicolo cieco che rischia di strapparlo alla vita più profonda: avverte nello stesso tempo l’urgenza di ritrovare la via d’uscita che riconduca all’unione dell’individuale con l’universale. Tale unione si manifesta con immediatezza nella natura, che Wagner romanticamente assume al principio della sua opera come strumento di congiunzione con l’infinito. Ma ancor più il superamento della chiusura individuale si realizza nell’amore. Se l’uomo come singolo individuo non può fa r altro che andare verso la morte, dal momento che ogni forma individualizzata è destinata a finire, nell’amore si offre la possibilità della vita immortale. Una possibilità che si intravede già nell’amore fisico, sotto forma di immortalità biologica: le cellule che si congiungono nell’embrione non hanno mai conosciuto la morte perché derivano da cellule sempre vive. Nella congiunzione feconda, sottolineò già Aristotele, la natura stessa indica la via verso l’essere perenne.

r altro che andare verso la morte, dal momento che ogni forma individualizzata è destinata a finire, nell’amore si offre la possibilità della vita immortale. Una possibilità che si intravede già nell’amore fisico, sotto forma di immortalità biologica: le cellule che si congiungono nell’embrione non hanno mai conosciuto la morte perché derivano da cellule sempre vive. Nella congiunzione feconda, sottolineò già Aristotele, la natura stessa indica la via verso l’essere perenne.

Il tema omnipervadente dell’amore in Wagner fa da ponte tra visioni “pagane” e sentimento cristiano. Sul proscenio di Bayreuth germanesimo e cristianesimo si congiungono in un forte nesso logico. Vi sono alcuni interpreti che, in scia con la concezione ideologica del nazionalsocialismo, hanno voluto minimizzare la componente cristiana nell’estro di Wagner, accentuando il lato nibelungico della sua visione. Ma sta di fatto che Wagner ci dice che gli antichi Dei germanici sono destinati a morire. Il crepuscolo degli Dei non è però la consunzione di ogni valore e non è vissuta con angoscia nichilistica. Dopo il tramonto degli Dei viene Parsifal, che guarisce Amfortas il re di una tradizione ferita e moribonda.

Degli interessi spirituali di Wagner è testimone una sua opera giovanile: il “Rienzi”, composta sotto l’effetto della lettera di uno delle figure significative della stagione spiritualista dell’Ottocento, Edward Bulwer Lytton, autore di “Renzi” come di “Zenoni”, degli “Ultimi giorni di Pompei” e infine de “La razza ventura”, in cui elabora il tema del Vril: l’energia mentale e allo stesso tempo vitale. A sua volta l’“Olandese volante” esprime a pieno la cifra della “spiritualità wagneriana”: l’idea che la piena realizzazione dell’uomo avvenga in virtù dell’incontro con la donna. Il protagonista dell’”Olandese volante” è maledetto, destinato a non aver pace a bordo della sua nave fantasma fino a quando non verrà redento dall’amore sacrificale di una donna. Il tema si articola ulteriormente nel “Tannhäuser”. È verosimile pensare che Wagner avrebbe letto con molto interesse certi saggi su una corrente dell’induismo che di lì a poco sarebbe stata approfondita dall’inglese Arthur Avalon, al secolo sir John Woodroffe.

(Continua..)

Alfonso Piscitelli

1 Comment