Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte dell’illustre professore sardo Massimo Pittau, avvenuta il 20 novembre 2019. Secondo quanto riportato dai siti web che si sono occupati della notizia, Pittau sarebbe precipitato dal terrazzino del suo appartamento di Sassari, al primo piano di un edificio in via Roma. Secondo i riscontri della Polizia, accorsa sul posto insieme al personale medico del 118, Pittau avrebbe avuto un malore mentre si trovava nel balcone, perdendo l’equilibrio e precipitando al suolo. Massimo Pittau è stato senz’altro un orgoglio accademico dell’Italia e della Sardegna, avendo dedicato la propria vita di studioso all’approfondimento della lingua e delle origini di due tra i popoli più antichi e misteriosi tra quelli che costituiscono il substrato etnico dell’attuale popolazione italiana: i Sardi e gli Etruschi.

Originario di Nuoro, dove è nato nel 1921, Massimo Pittau dedicò al dialetto della propria città natale la tesi di laurea in Lettere conseguita all’Università di Torino, sotto la guida di Matteo Bartoli. Dopo una seconda laurea presso l’Università di Cagliari in Filosofia e un perfezionamento alla Facoltà di Lettere di Firenze, dove è stato allievo tra gli altri del grande Giacomo Devoto, nel 1959 conseguì la libera docenza e nel 1971 la cattedra in Linguistica Sarda nell’Università di Sassari, tenendo anche gli incarichi di Glottologia e Linguistica Generale. Di particolare importanza per la sua formazione furono anche il cospicuo carteggio epistolare con il grande linguista Max Leopold Wagner, maestro della linguistica sarda, e l’appartenenza quale socio effettivo alla “Società Italiana di Glottologia” e al “Sodalizio Glottologico Milanese”. Nella sua vita pubblicò circa 50 libri e di più di 400 studi nelle materie di sua competenza, risultando vincitore dei vari premi letterari. La prima opera in cui il Pittau si interessò di problemi storici della Sardegna antica fu “La Sardegna Nuragica” (1977), che si interessò dell’annosa questione della funzione dei nuraghi. Contrariamente alla tesi del Taramelli e del Guru dell’archeologia sarda, Giovanni Lilliu, che consideravano i nuraghi come edifici militari, ovvero fortezze o castelli, presso i quali risiedeva l’aristocrazia nuragica e si radunava la popolazione in caso di pericolo, Massimo Pittau teorizzò per primo la natura di edifici religiosi dei nuraghi, cioè luoghi di culto delle comunità, quelli più grandi, cappelle tribali o anche familiari, quelli più piccoli. In questo, tra i ricercatori sardi, si confronti la tesi di Mauro Peppino Zedda in “Archeologia del paesaggio nuragico” (2009), in modo leggermente diverso ma non incompatibile con quello del Pittau, risolve per l’identificazione dei nuraghi quali torri astronomiche.

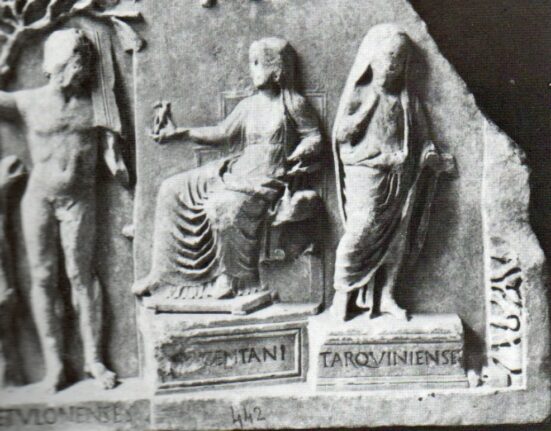

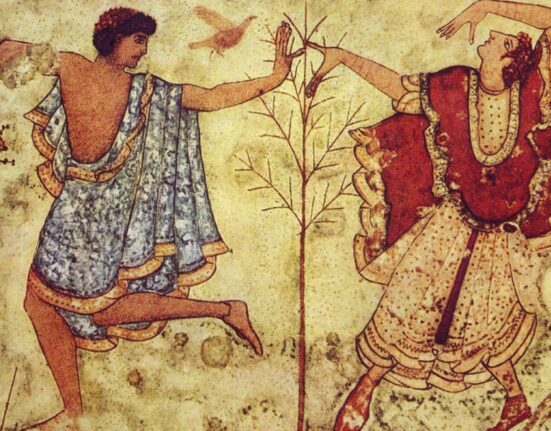

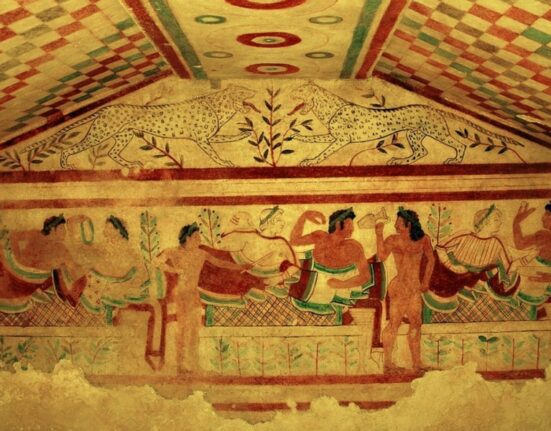

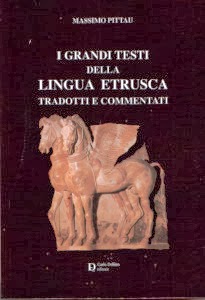

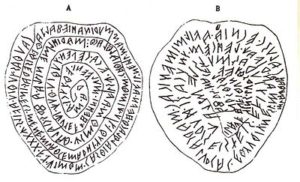

Ben presto, Pittau diresse i propri studi in modo più specifico verso l’approfondimento grammaticale e lessicale delle strutture e del vocabolario della lingua etrusca, della quale aveva messo in evidenza le connessioni con la lingua proto-sarda, e di cui affrontò altresì il ponderoso problema delle origini. Alla lingua etrusca Pittau ha dedicato oltre 30 anni di studi e ben 12 libri e un centinaio di articoli in riviste specializzate, considerevolmente più di ogni altro studioso vivente. Egli convintamente sostenne la necessità di porre termine al maldestro pregiudizio, secondo cui la lingua etrusca sarebbe misteriosa e in attesa di una decifrazione. Tra le opere più cospicue e, per così dire, maggiormente istituzionali di Pittau sulla lingua etrusca, corre obbligo di citarne in primo luogo due. Il primo è “La lingua etrusca. Grammatica e lessico” (1997), è un pregevole testo di riferimento per la conoscenza della lingua etrusca, che nella sua linearità e chiarezza, risulta estremamente convincente nell’evidenziare le innegabili somiglianze strutturali che si possono riscontrare nell’esame della declinazione in casi dei sostantivi e nella coniugazione dei verbi tra l’etrusco e le altre lingue indoeuropee. Il secondo è il “Dizionario della lingua etrusca” (2005), in assoluto il primo e finora unico vocabolario generale mai pubblicato sulla lingua etrusca. Altre opere di notevole importanza, che il Pittau ha pubblicato sul problema della lingua etrusca, sono il “Dizionario comparativo latino-etrusco” (2009) e ”Testi etruschi tradotti e commentati. Con vocabolario” (1990), contenente l’interpretazione e la traduzione di 13 maggiori testi della lingua etrusca pervenuti fino a noi (“Liber linteus della Mummia di Zagabria”, “Tabula Capuana”, “Tabula Cortonensis”, “Cippus di Perugia”, Lamine auree di Pirgi”, “Fegato di Piacenza”, “Elogio funebre di Laris Pulenas”, “Defixio di Monte Pitti”, “Scritta di San Manno di Perugia”, “Scritta dell’Arringatore”, “Scritta sepolcrale dei Claudii”, “Iscrizione del Guerriero”, “Lamina di Magliano”). La tesi dell’appartenenza dell’etrusco alla grande famiglia delle lingue indoeuropee, come ricordò il Pittau, è stata sostenuta da numerosi linguisti del passato e (in misura crescente) del presente, come W. Corssen, S. Bugge, I. Thomopoulos, E. Vetter, A. Trombetti, E. Sapir, G. Buonamici, E. Goldmann, P. Kretschmer, F. Ribezzo, F. Schachermayr, A. Carnoy, V.I. Georgiev, W.M. Austin, R.W. Wescott, A. Morandi, F.C. Woodhuizen, F. Bader, F.R. Adrados. In particolare, devono essere ricordati gli studi del grande linguista bulgaro Vladimir Ivanov Georgiev, membro tra l’altro dell’Accademia delle Scienze di Mosca, che in opere come “Introduzione allo studio delle lingue indoeuropee” (1966) e “La lingua e l’origine degli etruschi” (1979) mette in relazione l’etrusco con l’ittita, confermando l’origine indoeuropea anatolica dell’idioma tirrenico, la sua parentela con la lingua di Lemno e la stretta connessione intercorrente tra la realtà storica e il mito dell’emigrazione troiana verso le coste del Lazio e tirrenica dalla Lidia, che adombrerebbero un flusso migratorio dall’Anatolia all’Italia alla fine del II millennio a.C.. Questa tesi, peraltro, è stata recentemente ripresa dall’italiano Leonardo Magini in “L’etrusco, lingua dell’Oriente indoeuropeo” (2007). Le ricerche sul DNA, peraltro, dimostrano che effettivamente vi sono affinità consistenti tra gruppi di Toscani odierni a popolazioni dell’Asia Minore e analoghi studi individuano parentele genetiche tra Sardi e Toscani. Questo, ancora una volta, confermerebbe la tesi tradizionale della storiografia antica, in origine sostenuta da Erodoto e poi ripresa da altri 30 autori greci e latini, secondo cui gli Etruschi vennero in Toscana dalla Lidia. Per inciso, anche la tradizione mitologica e religiosa conferma l’appartenenza degli etruschi alla famiglia indoeuropea. Il pantheon etrusco è sovrapponibile a quello indoeuropeo, in particolare greco e romano. La triade suprema costituita da Tinia (Giove), Uni (Giunone) e Menrva (Minerva) è identica a quella capitolina. Il mito delle origini della Roma indoeuropea ci tramanda che le tre tribù che contribuirono alla costituzione della città furono i “Ramnes” latini, i “Tities” sabini e i “Luceres”, di stirpe etrusca e di casta guerriera. Sempre dagli Etruschi vennero a Roma i simboli del potere, come la sella curule dei consoli e il fascio littorio. Lo Stato romano finanziava le scuole sapienziali di Arezzo e Perugia, dove si tramandava l’arte degli aruspici, praticata almeno fino al V secolo d.C.. La tesi di Massimo Pittau sull’origine indoeuropea del sardo e dell’etrusco e sulla parentela tra di loro delle due lingue estinte non ha mancato di sollevare obiezioni e anche critiche, a volte non completamente serene. Ad esempio, un deciso avversario delle tesi di Massimo Pittau fu il catalano Eduardo Blasco Ferrer, già ordinario all’Università di Cagliari, deceduto nel 2017. Secondo l’accademico iberico, “la Comunità scientifica ha già stroncato in più sedi internazionali le note ipotesi sulla parentela del Paleosardo con l’Etrusco (Massimo Pittau) e quella più recente che considera la lingua encorica dell’Isola un sistema italide vicino al Latino (Mario Alinei)”. Massimo Pittau ha risposto che “con disonestà scientifica e pure umana, il Blasco non ha citato nessun autore e nessuno scritto” a sostegno delle sue tesi e che “per giudicare quella ipotesi è necessario conoscere bene sia il Paleosardo sia l’Etrusco ed è del tutto certo che il Blasco non conosce né l’una né l’altra lingua, per cui parla a vanvera di cose che non conosce”. Blasco Ferrer, in effetti, è principalmente uno studioso di lingue romanze e nella sua bibliografia, fino al 2010 (anno della pubblicazione di “Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna neolitica”) non figurava alcuno studio sul proto-sardo o sull’etrusco, a fronte della vastissima produzione del Pittau nelle suddette materie. E’ appena il caso di rammentare, peraltro, che oltre a quella del Pittau esistono posizioni di altri autori contemporanei che ascrivono il proto-sardo alla famiglia indoeuropea, anche se a rami diversi da quello anatolico ipotizzato dal Pittau: tra questi Marcello Pili, professore dell’Università La Sapienza e Mario Ligia (ipotesi micenea), Alberto Areddu e Salvatore Mele (ipotesi illirica), oltre all’oristanese Gigi Sanna che ha ipotizzato, sulla base dell’interpretazione di alcuni reperti archeologici, che i proto-sardi parlassero una lingua indoeuropea affine al latino, utilizzando però un alfabeto di tipo semitico. Secondo Giovanni Ugas, invece, sarebbero preindoeuropei (liguri) i Corsi della Gallura, indoeuropei (provenienti dalla penisola iberica)i Balari della Sardegna settentrionale e non indoeuropei gli Iolei della Sardegna meridionale. Negli anni più recenti, Massimo Pittau riprese a occuparsi del filone storico delle sue ricerche, con opere quali “Ulisse e Nausica in Sardegna”, (1994) e soprattutto con “Storia dei sardi nuragici” (2007) finora la prima e unica opera sulla ricostruzione unitaria della storia dei Sardi Nuragici come popolo. L’Autore, che interpretò sempre i fatti storici alla luce delle testimonianze linguistiche, arrivò a determinate conclusioni concernenti la più remota storia dell’Isola e del Mediterraneo occidentale. In particolare affermò la “strettissima parentela genetica e anche linguistica dei Nuragici con gli Etruschi”, con il corollario della probabile ipotesi di una emigrazione lidio-anatolica che toccò in un primo momento la Sardegna e solo in un secondo momento le sponde dell’attuale Toscana. Pittau evidenziò il ruolo geopolitico assai importante svolto dalla Sardegna e dai Sardi Nuragici nel II millennio a.C., confermato anche dalla politica delle alleanze e dalla partecipazione alle vicende dei Popoli del Mare e in

particolare all’invasione dell’Egitto. Identificò infine la Sardegna con l’isola dei Feaci, dove, secondo il racconto dell’Odissea omerica, sarebbe approdato il naufrago Ulisse, accolto dalla principessa Nausica e dal re Alcinoo. Dato che la narrazione dell’Odissea ha come collocazione geografica il Mediterraneo centrale e come epoca di riferimento il secolo XIII a.C., per spiegare l’incongruenza per cui l’Odissea non cita mai la Sardegna, all’epoca sede della più importante civiltà del Mediterraneo occidentale, si deve ritenere che il poeta si sia riferito ad essa chiamandola in un altro modo, cioè Scherìa o isola dei Feaci. In base alla conformazione dell’isola di Tavolara e al suo aspetto di nave pietrificata come quella mitica dei Feaci, Massimo Pittau localizzò la civiltà dei Feaci nell’attuale Gallura e la loro capitale sul sito della futura Olbia. Nel suo libro “Il Sardus Pater e i guerrieri di Monte Prama» (2008), Pittau argomentò che i 24 Guerrieri di Monte Prama di Cabras (OR) erano le statue-colonna che decoravano il grande tempio del Sardus Pater, ubicato nel Sinis (litorale oristanese) e citato dal famosissimo geografo ed astronomo greco-alessandrino Claudio Tolomeo. In ultimo Massimo Pittau, nel suo libro “Gli antichi Sardi fra i Popoli del Mare” (2012), approfondì il tema dei numerosi reperti di origine egizia presenti in Sardegna. Dopo aver osservato che i suddetti reperti non potevano essere stati importati in Sardegna dagli Egizi, che mai hanno intrapreso traffici marittimi a lunga percorrenza, né dai Fenici, il cui arrivo risale a molti secoli dopo l’epoca a cui risale buona parte dei suddetti reperti, Massimo Pittau concluse che il ricco materiale religioso egizio, assieme con la pratica della religione egizia, fu importato in Sardegna dai Sardi stessi, gli antichi Shardana, all’epoca della loro partecipazione alle imprese dei Popoli del Mare in Egitto. Più controversa, invece, è l’identificazione da parte di Pittau dei Nuragici con gli Shardana, considerato che molti altri autori ritengono i primi, costruttori dei Nuraghi, come antecedenti ai secondi.

Dal 2014 al 2019, Massimo Pittau pubblicò o ripubblicò per Ereticamente ben 33 articoli, ancora reperibili sul sito: “L’arringatore” (9 luglio 2014), “Dizionario della lingua etrusca” (10 luglio 2014), “Le magistrature degli Etruschi” (16 luglio 2014), “Iscrizione etrusca della “tomba degli scudi” (21 luglio 2014), “Significato e origine del nome di Belluno” (24 luglio 2014), “Epigrafia etrusca” (6 ottobre 2014), “Etimologia del nome Sardegna” (29 dicembre 2014), “Gli Illiri e la loro denominazione” (18 gennaio 2015), “Castro e Castrare” (23 gennaio 2015), “Maratona e trionfo del parlare” (4 febbraio 2015), “Significato e origine del toponimo Rimini” (26 marzo 2015), “Il piombo etrusco di Magliano a forma di cuore” (3 aprile 2015), “Il cippo di Perugia” (16 aprile 2015), “Etrusco Heva marito” (16 aprile 2015), “Il fegato di Piacenza” (28 maggio 2015), “Il liber ritualis della Mummia di Zagabria” (2 luglio 2015), “La sarabanda dei falsi archeologici” (4 luglio 2015), “Un’opera storica: quando eravamo Indios. I Sardi e la nuova evangelizzazione dell’Isola nel XVI secolo, al tempo di Carlo V e Filippo II di Spagna” (4 novembre 2015), “Origine e significato dei toponimi Crema e Cremona” (20 gennaio 2016), “Palle Belliche o balle belliche” (7 marzo 2016), “Accabbadoras e accabbadura” (1 giugno 2016), “Altro prenome femminile etrusco” (14 ottobre 2016), “L’accabbadora immaginaria e le recensioni” (3 aprile 2017), “Rhasénna=Etrusco” (5 ottobre 2017), “L’etimologia di mannaggia” (10 ottobre 2017), “Italiani isola Ischia, Protosardi Iscra, Giòscari” (11 novembre 2017), “Cerimonia origine dell’appellativo” (15 dicembre 2017), “Etruschi a Tavolara” (31 gennaio 2018), “Mediolanum/Milano etimologia del toponimo” (17 marzo 2018), “Quadro odierno degli studi sulla lingua etrusca” (6 aprile 2018), “Danza e danzare derivano dall’Etrusco” (5 maggio 2018), “Governo e governare di origine etrusca” (10 maggio 2018), “Raetia: gli Etruschi in Alto Adige” (19 aprile 2019).

La Redazione di Ereticamente, nell’esprimere le più sentite condoglianze ai congiunti dell’illustre professore, esprime profonda gratitudine a Massimo Pittau per aver lasciato alla Sardegna, all’Italia e al mondo il risultato di una vita di ricerche, con la certezza che in un futuro non lontano il suo nome sarà riconosciuto e celebrato come quello di uno degli indagatori più attenti e geniali del passato della nostra gente e in particolare della storia e dell’idioma dei nostri progenitori Etruschi e Sardi.

Carlo Altoviti