Ogni volta che leggeva quel biglietto e quel nome, un groppo gli prendeva la gola: era stato il suo migliore amico di una giovinezza allegra, spensierata ed anche avventurosa: sempre insieme, a discutere, a divertirsi, ad affrontare i tanti pericoli di una guerra per strada alla quale non si sottraevano.

La lettera gli era stata consegnata da un ossequioso ometto in divisa da portiere, qualche giorno dopo il suo rientro da Roma, il 3 novembre del ’22.

Rientro triste, per lui e per tutti i “fiorentini”: all’ingresso nella capitale, infatti, c’erano stati degli incidenti a San Lorenzo (là dove l’anno prima, in coincidenza con il Congresso dell’Augusteo, sempre loro, i “toscanacci”, avevano fugato a pistolettate i rossi che tiravano da dietro le persiane), niente di grave, ma un colpo di revolver aveva centrato in pieno Ettore che, così, con tutti gli onori, aveva fatto ritorno “martire della causa” alla sua città.

Il colpevole non era stato mai trovato, anzi, per la verità, nessuno dei partecipanti di parte “rossa” all’episodio era stato rintracciato nelle indagini successive. A poco erano servite le testimonianze dei camerati della “Gustavo Mariani”: il colpo era sicuramente partito dall’altra parte, dall’angolo di una viuzza, non da una finestra… questo solo era stato possibile accertare.

Ora la salma di Ettore era lì, nella cripta di Santa Croce, nel “Sacrario dei Caduti della Rivoluzione Fascista”; talora Mugnai si recava a visitarla: la foto di quel bel volto giovane e sorridente lo guardava e sembrava dicesse: “Sono qui, Dante, aspetto ancora giustizia”.

Con questi pensieri in testa Mugnai si avviò alla sua solita trattoria, in via Dei Calzaioli. Il tarlo aveva ripreso a rodere dentro di lui, ma che fare? Era passato tanto tempo, la guerra distoglieva da ogni altra faccenda, i testimoni di allora dispersi o addirittura morti.

Però, no, un momento: uno c’era che aveva fatto anche parecchia strada, e, forse, con la sua autorità, poteva aiutarlo nella ricerca della verità (ammesso che ce ne fosse una diversa da quella fino allora conosciuta).

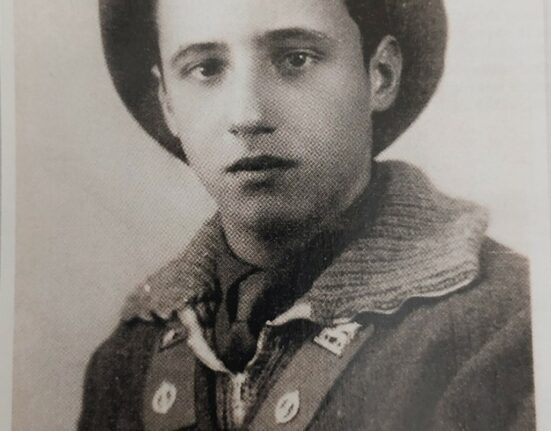

Era lui, “Sandrino” o “Buzzino” –per un accenno di pancetta- come lo chiamavano (senza che lui, pure un po’ fumantino di carattere, se ne adombrasse) i familiari e qualche amico intimo; si erano conosciuti ragazzi nella inquieta Firenze del primo dopoguerra: tutti e due smilzi, piccoletti, ma animati da impetuoso ardore e temerario coraggio.

Buzzino in particolare era, a dispetto del fisico esile, sempre in prima fila nelle giornaliere risse di strada… poi era passato ad una Glisenti e le cose si erano fatte serie; “fazioso” come ogni buon fiorentino deve essere, era andato via dalla “Dante Maggi” e si era inserito nella “Gustavo Mariani”, senza che gli riuscisse, però, di entrare a far parte di quella “Disperata” che era l’esempio per tutti.

Dopo la “Marcia” si erano persi di vista, Mugnai si era immerso negli studi, poi aveva iniziato la professione, “Sandrino” era stato “Federale” a Firenze, ma non si erano incontrati… si erano, invece, ritrovati in Africa, ai tempi della conquista dell’Impero: Mugnai, Ufficiale volontario, una sera, in un bar di Asmara aveva trovato Alessandro, aviatore, che lo aveva subito riconosciuto e affettuosamente stretto tra le braccia. Gli aveva presentato i suoi compagni di tavolo, tra i quali ricordava il Conte Galeazzo Ciano, genero del Duce e Comandante della sua squadriglia (che si chiamava proprio “La Disperata”) e Ettore Muti, il dannunziano “Gim dagli occhi verdi”, del quale si dicevano meraviglie, fin dai tempi eroici.

Un’oretta in compagnia, nulla di più, conclusa con la promessa di rivedersi presto: “Vienimi a trovare a Roma”, aveva detto salutandolo “Sandrino”, e Mugnai sapeva che quell’invito era sincero… tutti sapevano quanto quel politico in ascesa, quell’intellettuale raffinato fosse rimasto legato ai suoi compagni delle squadre.

Ecco, ora forse il momento era arrivato: doveva andare a Roma, presentarsi al Ministero, chiedere di essere ricevuto e affrontare il discorso, mostrando –non l’aveva mai fatto con nessuno prima- il bigliettino di Ettore.

E, infatti, due giorni dopo, era nella portineria del Ministero della Cultura Popolare, tra uscieri gallonati e uomini della Milizia che andavano su e giù. I festeggiamenti per il ventennale della “Marcia” si sarebbero svolti –anche se i

n forma austera e ridotta- il sabato successivo; oggi, 27 ottobre dell’anno XIX dell’era fascista, erano tutti al lavoro, compreso il Ministro.

L’usciere, al quale si era rivolto per primo, era stato un po’ scorbutico, un vero “romanaccio”: “È assurdo, impossibile! Pretendere di essere ricevuti così da Sua Eccellenza, senza aver prima richiesto l’incontro. Niente da fare, ci sono delle regole da rispettare, trafile da seguire, moduli da compilare, ecc.”.

Poi, dopo che Mugnai gli passò il suo biglietto da visita, sul quale, accanto all’indirizzo fiorentino dello studio aveva aggiunto a penna “squadrista della “Gustavo Mariani”, le cose divennero più semplici… fu accompagnato da un sotto-sottosegretario del Ministro, che gli fece qualche domanda di prammatica e concluse con un “aspettate qui”.

Mugnai contava, per superare ogni ostacolo, sul legame sentimentale che univa Pavolini ai suoi camerati della vigilia; spesso gli avevano sentito dire che “Il vero fascismo è lo squadrismo. Chi è stato squadrista una volta lo sarà per tutta la vita”, ed era noto che il suo ufficio, già da Federale del capoluogo toscano, era stato sempre aperto per gli uomini delle squadre, per tutti, e forse soprattutto per i più umili, quelli che avevano fatto meno fortuna.

Mentre cominciava ad essere già stanco per l’attesa, seduto su una scomodissima sedia “novecentista”, la porta si aprì, e il sotto-sottosegretario di prima gli disse, con voce stentorea: “Accomodatevi, prego”.

Entrò: lo studio non era “enorme”, come si vociferava fosse quello del Duce, con visitatori costretti a una vera “traversata” prima di arrivare alla scrivania. In quattro passi fu lì, davanti al suo vecchio camerata.

Pavolini interruppe la lettura del foglio che aveva davanti, si alzò, aggirò la scrivania e lo abbracciò. Ma fu un abbraccio “stanco”, non c’era il vigore di quella volta ad Asmara, l’uomo era provato, anche nel volto e negli occhi un velo di tristezza.

“E allora dimmi, come mai qui a Roma? che si dice nella mia Firenze? i vecchi camerati come stanno, li vedi ancora ?” esordì, mentre tornava dietro la sua scrivania.

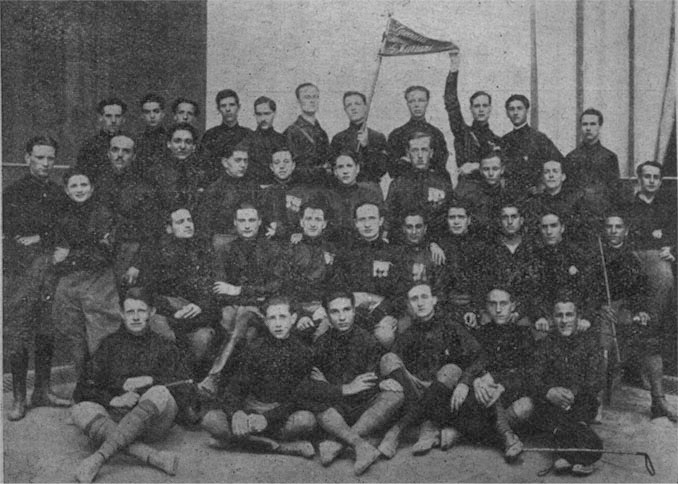

nella foto: la squadra “Dante Mariani”, il quinto, nella fila superiore, è un giovanissimo Alessandro Pavolini