Ultimamente, leggendo sulle pagine di “Ereticamente” l’articolo “Approccio al sacro” di Giuseppe Barbera, mi è venuto da interrogarmi su quale sia il mio personale approccio al sacro. Di una cosa sono sicuro: chi volesse prendermi per una guida spirituale, un guru, rimarrebbe ben presto deluso, e credo che quello che ho da dire in proposito spiacerà ad alcuni lettori di “Ereticamente”.

Tutte le volte che parliamo di religione, entriamo in una sfera che implica dei grossi coinvolgimenti emotivi. Se si chiedesse a una persona qualsiasi, credente in una qualsivoglia religione, di giustificare i motivi della sua fede, probabilmente otterremmo affermazioni molto più fragili rispetto a quelle su cui ciascuno di noi basa le convinzioni che lo guidano nella vita quotidiana, o meglio ancora, le giustificazioni che otterremmo farebbero probabilmente riferimento all’abitudine, alla tradizione familiare, al sentirsi meglio psicologicamente, oppure non otterremmo risposte di sorta, nonostante il fatto che questo genere di convinzioni sia profondo e radicato al punto tale che gli uomini sono disposti a battersi per esse come certamente non farebbero per credenze di altro tipo.

E’ palese che qui entriamo in un’area dove la ragione tace o riduce la sua voce a un flebile sussurro, mentre parlano potentemente le emozioni e gli istinti.

Le ragioni, le ragioni vere di ciò non sono difficili da capire: in primo luogo, poiché noi esseri umani siamo coscienti della nostra mortalità, del fatto che il nostro viaggio nell’esistenza è destinato ad avere un termine, la religione permette di esorcizzare la paura della morte con la fede (illusoria o no) della sopravvivenza almeno di una parte di noi stessi oltre questo limite inevitabile.

In secondo luogo, la religione, per abitudine, per educazione, per il tipo di cultura diffuso nella maggior parte delle società, si connette alla morale: essere religiosi significa per i più anche essere persone morali, dabbene, in grado di nutrire stima per se stessi e di ottenere il rispetto degli altri.

Se tutto questo rimanesse in una dimensione personale, privata, avesse l’unico effetto di far sentire meglio le persone, di religione sarebbe preferibile non occuparsi proprio, lasciare che ciascuno si tenga le sue convinzioni per quanto infondate possano essere, quelle che lo fanno sentire meglio, che in un modo o nell’altro gli alleviano il percorso dell’esistenza.

Disgraziatamente, però, le cose non sono così semplici, perché le credenze religiose non si limitano alla sfera personale, ma hanno la brutta abitudine di dare luogo a istituzioni che incidono non solo sull’organizzazione complessiva della società, ma anche sulla cultura, si chiamino “Chiese” o in qualsiasi altro modo, e quando interferiscono con la vita civile e politica, oppure con il dibattito filosofico e scientifico, se ne deve parlare allo stesso modo di cui si discuterebbe di qualsiasi altra istituzione politica o culturale.

Per prima cosa, forse il modo migliore di procedere in questa disamina, è quello di partire dalla mia esperienza personale e, per così dire, esistenziale.

Io sono nato in una famiglia di estrazione popolare, se vogliamo piccolo borghese, e i miei genitori non erano persone molto acculturate, mi hanno trasmesso un patriottismo ingenuo e istintivo e un’educazione cattolica alquanto convenzionale, peraltro senza fanatismi di sorta.

Crescendo e proseguendo negli studi, mi sono reso conto abbastanza presto che le due cose non sono compatibili. Il cristianesimo ha avuto un ruolo che non può essere sottovalutato nello sgretolamento dell’impero romano, nel portarci dall’essere i padroni del mondo a diventare un popolo oppresso e disprezzato. La Chiesa cattolica poi, avendo costituito uno staterello proprio al centro della nostra Penisola, ha contribuito in maniera determinante per quindici secoli a tenere l’Italia divisa e facile preda di qualsiasi invasore straniero. I papi, dall’epoca di Carlo Magno a quella di Napoleone III, poi, non hanno avuto scrupoli a richiamare in Italia nuovi invasori e dominatori stranieri, pur di preservare lo Stato della Chiesa, e ancora durante il periodo risorgimentale e fino al 1918, gli ambienti ecclesiastici si sono perlopiù duramente opposti all’unità nazionale.

Mi fu presto chiaro, dovevo scegliere se essere un italiano O un cattolico, le due cose non sono compatibili, lo pensai allora e lo penso adesso. Per quanto mi riguarda – e lo cito come puro dato biografico – uno dei fattori determinanti della scelta, fu il fatto che negli anni ’60 fosse diffuso il terrorismo separatista altoatesino: a quanto pareva, questi sudtirolesi anti-italiani erano tutti, senza eccezione anche buoni e devoti cattolici. Ce n’era abbastanza per mandare al diavolo loro, la Chiesa cattolica, la religione del Discorso della Montagna.

E’ vero, ci sono anche anticlericali cristiani, persone che credono in Cristo e nei vangeli ma non accettano l’autorità della Chiesa cattolica, tutti i protestanti, per dirne una, ma questa mi parve una soluzione risibile. Se il crollo di Roma e quindici secoli di divisione e servaggio le cui cicatrici sono ancora oggi ben visibili sulla nostra pelle, rispondono a un disegno provvidenziale, come si può credere a un Dio che avrebbe simili parzialità?

A differenza di molti, io non ho mai pensato che quel che si studia a scuola debba servire soltanto per ottenere buoni voti. Alle superiori, l’incontro con la filosofia e in particolare con il pensiero di Immanuel Kant mi semplificò la vita da questo punto di vista. La “Critica della Ragion Pura” è una prolissa ma efficace dimostrazione che nel campo della metafisica, del sovrannaturale, dell’ultramondano, nessuno può dire nulla di certo e un’opinione è buona come qualsiasi altra perché, per definizione siamo fuori dai limiti dell’esperienza, e fuori da questi limiti anche la ragione non può produrre risultati validi.

L’atteggiamento che assunsi, fu quello che gli antichi scettici chiamavano “epoché”, cioè la sospensione del giudizio. Intanto la militanza politica mi aveva portato a contatto con il pensiero di Julius Evola e con il fatto che anche nella nostra epoca sono possibili forme di spiritualità diverse da quella cristiana-abramitica. Tuttavia, credo di essere stato un evoliano atipico, nel senso che, pur concordando con il Maestro sul terreno dell’analisi storico-politica, erano proprio le affermazioni sul terreno sacrale-spirituale a lasciarmi perplesso. Anche qui, c’era una dottrina che non poteva essere razionalmente dimostrata.

Spingendomi al capo opposto, devo però dire che con l’ateismo e con gli atei mi trovo ugualmente di fronte a un mare di perplessità. Il fatto è che perlopiù gli atei non sono caratterizzati solo dal fatto di non credere in Dio e/o nel soprannaturale, ma da una serie di credenze positive, che molto spesso risultano risibili e in ogni caso ci permettono di comprendere che costoro perlopiù non capiscono che cosa sia la religione.

Karl Marx, ad esempio, ritiene che la religione sia un’invenzione delle classi dominanti per tenere sottomesse e tranquille con la speranza di una ricompensa nell’aldilà le classi subalterne e lavoratrici. Freud pensa che la religione sia una conseguenza, una compensazione simbolica, della frustrazione conseguente alla repressione sessuale che la società impone.

A entrambi sfugge che la religione si lega a un bisogno più profondo rispetto alle insoddisfazioni causate dalla frustrazione socio-economica o da quella sessuale. L’essere umano è conscio della propria mortalità, sa che essa è una trappola in cui tutti siamo presi senza che nessuno abbia la possibilità di sfuggire, e desidera che qualcosa di se stesso sopravviva alla fine dell’esistenza. Disgraziatamente, però, il desiderio e il bisogno non costituiscono una prova.

Un ateo, occorre dirlo, è a suo modo UN CREDENTE, perché crede di poter affermare con certezza l’inesistenza della/delle divinità. Inoltre accade che perlopiù l’ateismo si leghi a concezioni socio-politiche risibili. Generalmente gli atei, o sono marxisti, o aderiscono a un laicismo di origine massonica. Se conoscete qualcuno che aderisce a questo secondo filone, trovatemene uno che riesca a capire che in Medio Oriente Israele conduce una politica atroce di violazione dei diritti umani e di genocidio al rallentatore nei confronti del popolo palestinese. L’evidente giudeo-filia dimostra in maniera lampante che il laicismo massonico, così come d’altronde il marxismo, rientra in pieno fra le religioni abramitiche.

Per il resto, vi rimando a un articolo, “Alcune osservazioni sull’ateismo” che ho pubblicato tempo fa su “Ereticamente”.

C’è un altro senso in cui si può usare la parola “laicismo”. Se noi parliamo di un pensiero costruito a prescindere dai dogmi e dalle speculazioni religiose (e, a mio parere, difficilmente compatibile con il dogmatismo abramitico), il riferimento che ci compare davanti spontaneamente, è al pensiero scientifico, spesso si presenta l’associazione fra “laicismo” e “scientismo”.

Se quella che noi chiamiamo scienza si attenesse veramente a quello che era il programma galileiano, ossia osservazione, sperimentazione, formulazione di teorie modificabili sulla base di ulteriori esperienze, davvero non vi sarebbe nulla da eccepire, ma le cose non stanno precisamente così.

Oggi quella che noi chiamiamo scienza soffre di una singolare schizofrenia indotta dall’ideologia democratica. C’è soprattutto un’idea che è fondamentale per quanto riguarda la biologia, la scienza della vita, che deve essere a ogni costo negata ed esorcizzata, per quanto questo possa avere effetti deformanti sulla concezione scientifica stessa. Questa è l’idea darwiniana che ogni essere vivente lotta per far sopravvivere il proprio genoma, trasmetterlo alle generazioni future, genoma che a sua volta è un’eredità, un filo impossibile da spezzare che lo collega ai propri antenati.

L’aspetto sgradevole di ciò per l’ideologia democratica, non è rappresentato solo dal fatto che questa competizione implica la sopravvivenza dei genomi per un verso o per l’altro più competitivi, “migliori”, punta verso un’idea aristocratica e dimostra la non naturalità della democrazia. Questa è solo metà della questione, l’altra metà è rappresentata dal fatto che essa ci fa vedere che la tendenza spontanea degli esseri viventi, è alla conservazione del PROPRIO genoma, non quello di chissà chi.

Proviamo a pensare questo cosa significa davvero: tutte le idee della democrazia si rivelano false: l’uguaglianza degli uomini, l’onnipotenza della cultura rispetto alla natura, la genetica, l’idea che il figlio di chissà chi possa diventare “nostro figlio” se lo alleviamo noi, la non importanza dell’appartenenza razziale, e via dicendo: tutta l’ideologia democratica si affloscia come una ragnatela a cui siano spezzati i fili di sostegno.

Noi non parliamo nemmeno del cristianesimo, il cui “santo” masochismo ne esce chiaramente sconfessato, sul terreno individuale, ma ancora di più su quello della continuità della stirpe.

Un’idea che si collega a un crogiolo di altre, che è strettamente legata a una concezione della vita basata sui fatti e non sulle chimere, che falcia impietosamente l’erba sotto i piedi di cristianesimo, democrazia e marxismo (ricordiamo che in Unione Sovietica, da Stalin fino a tutta l’epoca di Krushev, la genetica fu messa fuori legge).

Durante il Terzo Reich, i nazionalsocialisti avevano creato un società, la Ahnenerbe, per lo studio dell’eredità degli antenati. Mi è capitato di osservare che se si va in internet a cercare informazioni sulla società Ahnenerbe, si nota che l’argomento è presentato come parte dell’esoterismo nazionalsocialista. Il sottinteso è chiaro: il fatto che ciascuno di noi discenda da una precisa linea di antenati, che la debba continuare nei propri figli al di là della cessazione della propria esistenza individuale, è un’idea chimerica, mentre che tutti gli uomini sono uguali, che basta abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione per creare il paradiso in terra, che un uomo (forse) vissuto in Palestina due millenni or sono (o forse mai esistito) possa essere il nostro salvatore, questi si che sono concetti dotati di fondamento!

Poiché stiamo parlando di sacro e di religione, se esiste qualcosa di più sacro della continuità della vita che passa attraverso di noi puntando a un indefinibile futuro, vorrei sapere cosa possa mai essere.

Il concetto di sacralità della vita trova un’ammirevole esemplificazione nelle parole di Helmut Stellrecht:

“Tu porti nel tuo Sangue la santa eredità dei tuoi Padri e dei tuoi Antenati. Tu non conosci coloro che sono scomparsi in file interminabili nell’oscurità del passato. Ma tutti loro vivono in te e nel tuo Sangue, camminano sulla Terra che li ha logorati nelle battaglie e nelle fatiche e in cui i loro corpi da tempo si consumano.

Perciò il tuo Sangue è qualcosa di sacro. Con esso i tuoi genitori non ti hanno dato solo un corpo, bensì la tua Specie.

Ripudiare il tuo Sangue equivale a rinnegare te stesso. Nessuno può mutarlo. Ma ognuno di noi può decidere di arricchire ciò che di buono ha ereditato e reprimere la parte peggiore.

Infatti a ciascuno sono concesse anche volontà e coraggio.

Tu non solo hai il diritto, ma anche il dovere di trasmettere il tuo Sangue ai tuoi Figli, perché sei membro di una catena di generazioni che giungono dal passato e proseguono verso l’eternità, e questo anello della catena che tu rappresenti deve compiere la propria parte cosicché il vincolo non si spezzi mai”.

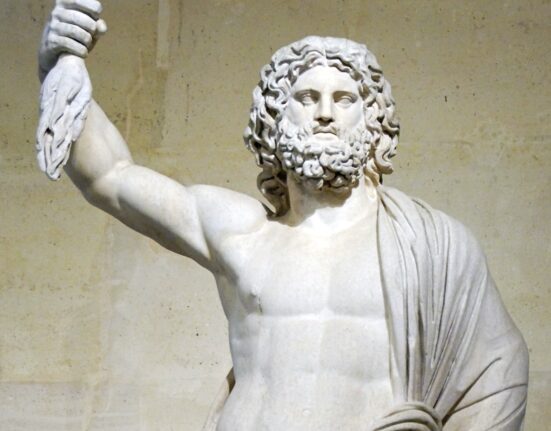

Depurato dalla schizofrenia democratica, forte della confutazione dei culti abramitici (ebraismo, cristianesimo, islam), il pensiero laico-razionale punta verso il paganesimo, ne è un esempio folgorante Friedrich Nietzsche:

“Noi pochi o noi molti di fede pagana sappiamo oggi cos’è una fede pagana: raffigurarsi esseri simili a noi, ma al di là del bene e del male. Noi pochi o noi molti di fede pagana crediamo all’Olimpo e non al crocifisso”.

Cerchiamo di capire esattamente cosa si debba intendere qui per paganesimo, e in che senso io stesso mi considero pagano o vicino al paganesimo senza venire meno all’ “epoché” sulla/sulle divinità.

La differenza fra paganesimo e cristianesimo/culti abramitici non consiste tanto nel numero delle divinità, quanto nel tipo di etica implicito nell’uno e nell’altro/negli altri. Certamente Senofane di Colofone, ma anche Platone e Aristotele costituiscono esempi di pagani monoteisti. Se non Epicuro, Lucrezio costituisce l’esempio di un pagano ateo.

Per un abramitico (ebreo, cristiano o islamico che sia), il fondamento dell’etica è attuare quella che ritiene sia la volontà del suo Dio, anche quando comanda l’intolleranza e la persecuzione verso i seguaci di altre fedi o i dissidenti, mentre per un pagano l’etica ha il suo fondamento nei legami che collegano il singolo alla stirpe, alla civitas, ai suoi doveri verso di essa.

A questo punto, il cerchio è sostanzialmente chiuso, e si vede bene quello che sono: patriota italico-romano, pagano, perfino fascista.

Fabio Calabrese

1 Comment