I millenni che accompagnarono il disgelo furono difficilissimi, in particolare per le genti dislocate in prossimità delle zone costiere dove il mare cresceva a vista d’occhio. L’odore di salsedine penetrava sempre più profondamente nell’entroterra e i gabbiani volavano bassi gridando in mezzo alla boscaglia, mentre sui banchi sabbiosi l’acqua avanzava vertiginosamente.

Incalzati da torrenti di nevischio e detriti i profughi polari trovarono rifugio nell’area siberiana e in quella groenlandese e scandinava, dove presero forma i popoli paleoartici di cui oggi rimangono poche testimonianze residuali, ad esempio i Lapponi e gli Uralici. Molteplici affinità storiche e culturali crebbero nel frattempo nelle terre comprese tra l’Atlantico e il Pacifico, tra l’Oceano Artico e l’Oceano Indiano, fino a formare una sorta di unità naturale destinata a durare nel tempo.

Chiaramente l’Islanda, la Groenlandia e la Scandinavia di allora godevano di un clima mite e gradevole, mentre la Siberia settentrionale era una sorta di jungla caldo-umida dove vivevano numerose specie erbivore e carnivore. Un’allodola cornuta vecchia di 48.000 anni è stata trovata a Belaya Gora, nella Siberia nord-orientale. Ha un’età approssimativa di 45.000 anni il mammuth congelato ritrovato sulla Berezovka, un affluente del Kolyma. Un puledro risalente a 30-40.000 anni fa e perfettamente conservato è stato rinvenuto nel cratere Batagaika, a Verkhoyansk in Jacuzia. Da alcune isole della Nuova Siberia poste oltre il Circolo Polare Artico stanno riaffiorando numerose ossa e teschi di mammut, insieme a resti di animali di grossa taglia. La cosa non sorprende poiché il creatore ufficiale della paleontologia dei mammiferi, Georges Cuvier, già dichiarava nel XIX secolo “il gelo perenne non esisteva nelle zone in cui gli animali furono congelati, poiché non sarebbero sopravvissuti a quelle temperature. Nello stesso istante in cui gli animali furono orbati della vita, il paese che abitavano si congelò” (Recherches sur les ossements fossiles de quadrupedes, 1812).

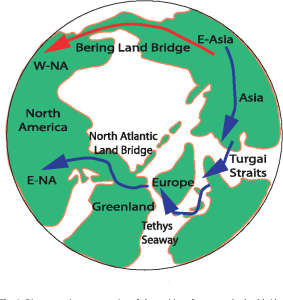

La morte dei mammut fu talmente rapida da lasciare indigerita la vegetazione che i proboscidati stavano ruminando. Erbe, campanule, ranuncoli, teneri falaschi e fagioli selvatici ancora identificabili e intatti sono stati trovati nelle loro bocche e nei loro stomaci. Oggi una flora simile non cresce in nessuna regione della Siberia ma fino all’undicesimo millennio a.C. quella regione aveva un clima decisamente temperato, se non addirittura caldo [immagine 1].

Il Sapiens sceso dall’Artico in cerca di nuove patrie non avrebbe potuto trovare niente di meglio che un paradiso verde dove pascolavano rinoceronti, antilopi, cavalli, bisonti, tigri dai denti a sciabola e mammiferi di piccola taglia. Attualmente sommerse da metri d’acqua infinite distese pianeggianti correvano lungo tutta la linea costiera siberiana, approdo delle imbarcazioni provenienti dalle grandi traiettorie fluviali. Percorrendo l’Ob-Irthys, il Lena, lo Jenisej e l’Amur era inoltre possibile raggiungere le rive del Pacifico, dove una miriade di terre emerse attendeva di essere visitata.

Resti di un insediamento umano sono stati ritrovati a Sopochnaia Karga, proprio nei pressi della foce dello Jenisej, attestando un’attività umana databile attorno ai 45.000 anni fa. Janusz K. Kozlowski scrive nel suo Preistoria che nel nord della Russia e nelle pianure europee tra i 45.000 e i 30.000 anni fa le occupazioni umane arrivarono fino al bacino del fiume Pechora, che forma con i suoi affluenti una rete navigabile di ben 5000 chilometri dagli Urali settentrionali al Mar di Barents.

Nel mare della Storia

Si verificò probabilmente nello spazio compreso tra l’area siberiana e quella nordatlantica la speciazione proto-nordica del Sapiens a pigmentazione chiara, poi diversificatasi in un’ampia gamma di caratteristiche. In altre parole il «rosso» potrebbe essere diventato «bianco» nelle regioni sub-polari, idealmente accudito dalla Siberia che gli fece da padre (la caccia) e dal Nordatlantico che lo educò come una buona madre (l’assetto sociale). Gli Ainu del Giappone settentrionale e i Lapponi potrebbero costituire ciò che rimane di quella trasformazione, ma sui dettagli c’è ancora molto da lavorare.

La ripartenza del Sapiens non sarebbe stata comunque possibile senza l’intervento di un essere superiore dotato del «sangue freddo» richiesto dal momento. La narrazione vedica vide la mano santa nella figura di Vishnu-pesce (Matsya) che annunciò la fine di un’Era e l’inizio di un’altra a Manu, il grande legislatore del Ciclo presente, emblematicamente raffigurato dentro una conchiglia (l’orecchio di mare) nell’atto di ascoltare.

Il vecchio mondo stava per essere sommerso dalle acque, per cui l’«eletto» doveva mettere al sicuro i germi dell’umanità futura in un’arca che lo stesso dio-pesce avrebbe pilotato durante l’alta marea. I Véda c’erano «prima» e dovevano esserci anche «dopo». Sottraendoli al declino della Storia il saggio Manu li avrebbe pertanto nascosti a un’umanità imbarbarita e incapace di comprenderli finché le acque si fossero calmate.

Il vecchio mondo stava per essere sommerso dalle acque, per cui l’«eletto» doveva mettere al sicuro i germi dell’umanità futura in un’arca che lo stesso dio-pesce avrebbe pilotato durante l’alta marea. I Véda c’erano «prima» e dovevano esserci anche «dopo». Sottraendoli al declino della Storia il saggio Manu li avrebbe pertanto nascosti a un’umanità imbarbarita e incapace di comprenderli finché le acque si fossero calmate.L’altra vicenda quasi uguale a cui qualcuno starà pensando è in realtà molto diversa. Un conto è la salvaguardia dei Véda che contenevano la Scienza Sacra nella sua integralità, cioè l’essenza della vita perpetua, tutt’altra faccenda comporta la tutela interessata di capre e cavoli. Ad ogni modo sappiamo per certo che Manu riuscì a portare a termine l’incarico affidatogli perché in caso contrario i Sapiens di seconda generazione, non più polari ma ormai sub-polari, non sarebbero entrati nel mito come «dèi creatori» nonostante la loro «divinità», o integrità, fosse svanita insieme all’eterna primavera.

Fu dunque grazie al Pesce se non tutto andò perduto, là dove per «tutto» s’intende il Sapere poiché il concetto di Verità prima dell’avvento del pensiero duale era sconosciuto all’umanità. In segno di gratitudine ai sacerdoti e ai faraoni egizi deputati alla celebrazione del Sacro era vietato mangiare carne di pesce. Analogamente la speculazione cristiana precisò che durante il Diluvio biblico il Pesce non fu colpito dalla maledizione divina affinché i fedeli attraverso il battesimo diventassero simili ai pesci. Cioè, abbastanza acuti da percepire (ascoltare) la Parola di dio?

Nell’iconografia alchemica le essenze originarie del → sulphur et mercurius in forma disciolta venivano rappresentate come pesci in un fiume. Indubbiamente il Pesce rese un grande servizio all’umanità pescando nel fondo del mare dei «pezzi di terra», o coaguli (le nuove patrie), che le consentirono di mettersi all’asciutto. Ma siccome i diluvi legati al disgelo furono innumerevoli, oggi è piuttosto difficile stabilire a quale inondazione si riferisca il Matsya Purāṇa citando l’alta marea permanente che mise in pericolo l’universo (pralaya) e dalla quale i Véda (il sapere) si salvarono per merito della muta sapienza del Pesce che sostenne l’uomo inciampato, o caduto.

L’operazione di emergenza fu talmente apprezzata dagli Antichi che dalla Persia all’India questa forma animale divenne «la prima» manifestazione del divino. Ma come, un Pesce? Non s’era detto che solo l’uomo era stato fatto ad immagine e somiglianza di dio? Platone non scrisse forse nel Timeo che l’essere umano comparve per primo sulla Terra, e, solo in seguito, nacquero gli animali come «degenerazioni» del suo stesso DNA?

Altri tempi, altre teste e diverse sensibilità individuarono nelle forme animali l’ancora di salvezza. Proprio la sacralizzazione totemica delle creature che al contrario degli uomini non avevano mai cessato di essere tutt’uno con l’Insieme, cioè degli animali, permise all’antenato ancestrale di intuire l’infinito intorno a sé, e talvolta di comprenderlo.

Nella Preistoria la relazione misterica con il Tutto si manteneva attraverso le forme animali, e, poiché l’acqua fu il grande cruccio del mondo-Sapiens, era gioco forza che al Pesce spettasse il posto d’onore. Una posizione altolocata che i segni pisciformi mantennero intatta fino alle porte della civiltà magdaleniana, l’ultima cultura del Paleolitico Superiore europeo diffusasi tra i 18-10.000 anni fa.

Si pensa comunque che il significato di questo antichissimo simbolo sia molto più profondo di quello attribuitogli dalla ricerca accademica, la quale, definendo «curiosi» molti oggetti provvisti di pinne caudali (rinvenuti dai monti Cantabrici alle Isole Britanniche, dalla Francia alla Polonia, fino alla Russia) si è ben guardata dal fare collegamenti geo-storici, per esempio, tra i reperti europei e quelli usati dagli Eschimesi per la pesca.

Analogamente alcune bacchette d’osso decorate con motivi spiraliformi sono finite nelle teche con l’etichetta «di uso ignoto» benché ricordino molto da vicino i bastoni-messaggio degli Australiani, come del resto certi modelli di tatuaggio delle isole Marchesi e le bacchette di libazione degli Ainu. Ma siccome la carriera ha la precedenza, accade spesso che il sapere istituzionale si ritragga quando non riesce a spiegare una cosa secondo i protocolli vigenti; male che vada, nel secchio «oggetti di culto» c’è posto per tutto.

Quando il sapere aveva le pinne

Astronomicamente il «salvataggio» del Pesce avvenne sotto l’occhio benevolo della prima stella della costellazione zodiacale, oggi collocata tra la fine del segno dei Pesci e l’inizio dell’Ariete. La cosa ebbe una tale risonanza che in tutto il continente eurasiatico l’equinozio di primavera assunse un’importanza sacrale di primaria importanza.

Se comunque, come sembra, il simbolismo legato al Pesce-salvatore proviene dalla Tradizione Primordiale, significa che l’antenato «cresciuto nella pienezza della Luce del Nord» di cui parla il Matsya Purāṇa NON E’ il Sapiens disceso dall’Artico bensì un suo discendente vissuto in uno dei Centri Secondari (siberiano e/o nordatlantico). S’inserisce nello stesso contesto l’idea dell’origine iperborea di questo simbolo.

Detto ciò appare chiaro che Matsya definisce un momento particolarmente critico della Storia dell’Uomo. Altrimenti non sarebbe diventato l’emblema della dissoluzione dei mondi che si verifica alla fine di ogni eone, o kalpa, ovvero nel periodo interposto tra due cicli umani a cui la tradizione vedica ha dato il nome di «Pralaya». Solitamente la pausa intermedia di non-senso prelude a una trasformazione antropologica, e il caso osservato non fa eccezione: la civiltà polare era scomparsa, ancora non c’erano novità degne di nota, ma, se non altro, l’intervento di Vishnu-Matsya aveva «salvato» l’uomo dal totale sprofondamento nello stato catalettico della coscienza (turiya), che, inevitabilmente, si sarebbe portato dietro il letargo della Natura e delle cose.

Rinvigorito e ritemprato il Sapiens riprese invece a viaggiare alla ricerca di nuovi territori, nuove patrie, nuovi orizzonti. Un sacerdote e astronomo babilonese del III secolo a. C., tale Berosso, la cui Storia millantava provenire dagli archivi templari di Babilonia «vecchi di 15.000 anni», riportò agli onori della cronaca le gesta di un viaggiatore preistorico apparso in tempi remoti in quella parte del golfo Persico che sfiorava Babilonia.

Dotato di un corpo vagamente pisciforme (avvolto in una muta?) costui venne chiamato «Uan» dagli aborigeni che lo accolsero con entusiasmo, un nome che il greco Elladio trasformerà poi in «Oannes». Fa specie che dall’altra parte del pianeta i Maya venerassero un essere anfibio chiamato «Uaana», che significa «colui che risiede nell’acqua». Ed ecco l’ennesima tessera di un mosaico in attesa da troppo tempo di essere completato.

Stando ai rigidi protocolli di ricerca tra l’Eurasia e le Americhe nel periodo considerato non avrebbe dovuto esserci alcun tipo di rapporto, ma l’idea non va presa alla lettera. Verosimilmente gli ibridi umano-pisciformi di cui parlano le cronache più antiche furono navigatori ancestrali dotati di conoscenze e tecniche fuori del comune, forse per questo motivo presso molte civiltà il sapere iniziò a muoversi con le pinne.

L’Eurasia matriarcale estese i poteri dell’uomo-Pesce alle dee marine; in Giappone il dio Hoori sposò una di queste, ma, poco dopo, la bella moglie si trasformò in un coccodrillo e l’acqua se la portò via (Kojiki, cap. XLII). Al capo opposto del continente il vecchio Väinämöinen incappò in una disavventura analoga, non fece in tempo a vedere la giovane sposa assumere le sembianze di un pesce che già si era dileguata negli abissi (Kalevala, runo V).

A ruota apparvero le Sirene che ammaliavano i naviganti con la sapienza del loro canto magico. Il nome deriva probabilmente dalla radice indoeuropea SWAR (splendere), da cui SVAR, SAR, SER, in greco SEIREN (sorgere). Ancora i Filistei (forse cretesi giunti sulle coste della Palestina attorno al XII secolo a.C.) veneravano una creatura anfibia chiamata Dagon, o Odakon, talvolta raffigurata con la compagna Atargatis, una specie di sirena provvista di pinne caudali su un corpo umano. A Rodi si raccontavano invece le gesta dei Telchini, divinità anfibie scacciate da Zeus in quanto portatrici di poteri magici (tecniche superiori) capaci di «mutare» il clima.

Questi antesignani della geoingegneria solare sono veramente esistiti, oppure gli uomini eccezionali sbucati da lontani orizzonti marini vanno interpretati come allegorie, simboli astronomici, fantasie popolari, entità teriantropiche? E’ possibile che il nostro cervello contenga un immutabile archivio neurale di «forme iconiche» che raffigurano regni e creature di altri mondi? In tal caso, chi/cosa lo ha cablato e per quale motivo noi non siamo più in grado di gestirne le risorse?

L’unicità non è di questo mondo

Quante stirpi umane siano transitate sul pianeta Terra nessuno può dirlo con certezza. Nel 1926 da un blocco di carbone in una miniera del Montana è stato estratto un dente umano vecchio di dieci milioni di anni. Recentemente una ricerca degli spagnoli Maria Martinon Torres e Jose Bermùdez De Castro (entrambi membri del CENIEH, il Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana) ha datato fra i 780 e i 990.000 anni quattro denti umani fossili ritrovati a Meipu, nella Cina meridionale. Le loro caratteristiche sono ancestrali rispetto sia all’Homo erectus che all’Homo antecessor di Atapuerca (Spagna).

Nominando il Sapiens la nostra cultura si riempie d’orgoglio e crede di riferirsi a un «essere antichissimo», ma in realtà sta soltanto parlando dell’umano più simile a se stessa. Un individuo la cui vita, esattamente come la nostra, si dibatteva tra mobilità e multiculturalità. Un soggetto altrettanto inquieto vissuto in un periodo ugualmente difficile, perché l’Inizio e la Fine si assomigliano, sebbene non siano affatto uguali. Ad esempio nel mondo-Sapiens viaggiò un patrimonio inestimabile di saperi e conoscenze mentre nel mondo-Demens si spostano le merci e i consumatori. Sempre di traffici si tratta, però l’aria che si respira è completamente diversa [immagine 2].

Disgraziatamente i «pesci» sono assenti dal XXI secolo, difatti il sapere non è mai apparso così condizionato e poco credibile. L’enorme problema della ricerca odierna è l’estremo conservatorismo; si millantano in continuazione «scoperte epocali» quando in realtà la vera strategia  è quella di ostacolare ogni cambiamento, ovvero difendere lo status quo.

è quella di ostacolare ogni cambiamento, ovvero difendere lo status quo.

In linea con tutto il resto anche l’archeologia viaggia a rilento e il Demens resta all’oscuro di una parte consistente della propria storia. Nel 1999 è stata ritrovata negli Urali, e precisamente nella località di Chandar, una mappa «tridimensionale» di età incerta che porta calcificate sulla sua superficie un paio conchiglie risalenti a 120 milioni di anni fa, cioè all’epoca in cui il Polo magnetico si trovava in quella che oggi è la terra di Francesco Giuseppe, a nord della Russia. Il tracciato era impresso su una lastra di tre strati sovrapposti di dolomite, diopside e porcellana, alta 148 centimetri, larga 106, spessa 16 e pesante 1,5 tonnellate. Le iscrizioni risultavano espresse in una lingua geroglifico-sillabica di origine sconosciuta.Gli scettici parlano di «interessanti coincidenze». Sarebbe un caso, secondo loro, che le fessure assomiglino alla Bashkiria. Se invece si trattasse del frammento di una mappa molto più grande utilizzata per la navigazione? In caso affermativo, quali «esseri pisciformi» l’hanno realizzata per solcare gli oceani? Da quasi tre secoli lo scientismo illuminista sta cercando di convincere il Demens che al mondo non c’è mai stato un essere più intelligente di lui, né qualcosa di più valido delle sue «scoperte», ma non è detto che le cose stiano in questo modo.

Sulle montagne californiane nel 1961 è stato ritrovato un geode vecchio di 500.000 anni che al suo interno, una volta radiografato e sezionato, ha rivelato la presenza di un materiale isolante di porcellana dotato di un filo metallico centrale e di una struttura sempre metallica di forma esagonale. Qualcosa di simile alle candele di accensione dei moderni motori a scoppio. Chi l’ha costruito?

Nils Nordenskiöld (1832-1901) fu il primo ad avanzare l’ipotesi dell’esistenza di un’antica e sconosciuta civiltà che avrebbe mappato l’intero pianeta e prodotto la cartografia sfociata nelle carte fenice e nei portolani medievali. Dagli studi dell’esploratore e geologo finlandese partì la ricerca del capitano di marina Arlington Mallery, autore nel 1951 di Lost America: The Story of Iron-Age Civilization Prior to Columbus, un’opera alla quale si aggiunse nel 1966 Maps of the ancient sea kings dello storico statunitense Charles Hapgood.

Attualmente e fino a prova contraria nessun accenno alla cartografia antica può prescindere dagli studi del terzetto Nordenskiöld-Mallery-Hapgood, ampliati nel tempo da una miriade di appendici messe a punto da tanti appassionati ricercatori. Non è comunque intenzione di questo testo perdersi nel mare magnum dei ritrovamenti che ormai sono all’ordine del giorno, nonostante la maggioranza ne ignori l’esistenza. Un oblio incoraggiato da autorità mediocri che hanno tutto l’interesse ad impedire all’uomo di scoprire le sue vere origini, ovvero l’esistenza di evolute civiltà precedenti all’attuale. Ma proprio l’aumento della censura sta incuriosendo un numero crescente di persone, le cose proibite sono terribilmente stimolanti e chi cerca tante volte trova.

6 Comments