Una lettura inusuale

Le passate letture di Claudio Mutti[1] dedicate ai monumenti religiosi e agli affreschi più importanti della città di Parma mi hanno spinto ad esaminare il duomo della mia città (Crema) utilizzando una analoga metodologia simbolica. Da questi spunti derivano in parte le indicazioni che di seguito propongo.

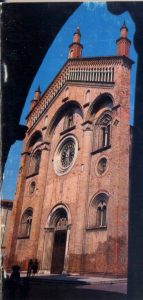

Narra lo storico ufficiale Pietro da Terno che in tempi remotissimi sorgeva sul dosso “detto dell’Idolo”, circondato da una vasta palude, una antichissima chiesetta dedicata a S. Maria della Mosa. Sui preesistenti rifacimenti di questo tempietto sorse il duomo divenuto nel 1580 cattedrale di Crema con il titolo di S. Maria Maggiore, poi dedicata a S. Maria Assunta. Questa costruzione, oltre ad essere un monumento degno di particolare interesse artistico e architettonico, sa offrire all’attento osservatore una chiave interpretativa ricca di significati simbolici. Alcune di queste osservazioni oggi sfuggono alla portata di molti distratti visitatori mentre erano accessibili all’uomo comune medioevale.

Desta sempre sorpresa e giustificata curiosità rilevare nel tempio la presenza di tanti disparati elementi storici, artistici e architettonici, alcuni di provenienza orientale, come ad esempio:

– Il culto riservato a San Pantaleone, originario di Nicomedia (Izmit), nell’Anatolia.

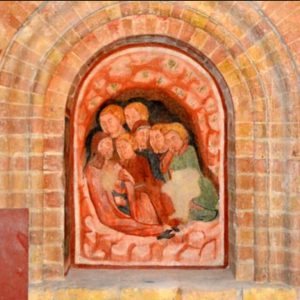

– L’affresco trecentesco, posto in zona absidale con le figure dei sette dormienti efesini, protettori della marina ottomana e protagonisti nel Corano alla diciottesima Sura della Caverna.

– le finestre interne ed esterne trilobate, gli archi ogivali, un arco a ferro di cavallo o moresco (de herradura) che apre l’accesso alla cappella di S. Pantaleone.

– Le ghiere di alcune finestre impreziosite da ornamenti cufici sono arricchite da motivi vegetali: tralci, palmette, intrecci di arabeschi, fregi con ricami perimetrali in cotto (J. Baltrusaitis, Il medioevo fantastico, Adelphi, Milano). Nel loro insieme rammentano le yeserias in stucco e le ceramiche di S. Maria la Blanca (Toledo).

– All’interno del tempio si riscontrano alcune cornici parietali di nicchie polilobate, all’esterno archetti incrociati delimitanti il sottotetto. – Una raffinata tecnica a intaglio triangolato fa da corona alla finestra ovale, posta al primo piano terra del campanile. Questa struttura decorativa in Italia rappresenta un unicum e appare sorprendentemente analoga alla lavorazione presente ad Avanos Nevşehir (Turchia).

– La slanciata torre campanaria reca palesi le somiglianze architettoniche con la Giralda della Siviglia almohade, apparentata ai minareti nordafricani e alla Ghirlandina di Modena, ideata da maestranze campionesi. Il campanile di Crema a pianta quadra si innalza con i rispettivi cinque marcapiani, sormontato da una torretta ottagonale con punta a cono. La sagoma quadrata è sinonimo della manifestazione perchè si rapporta nei quattro lati, corrispondenti agli elementi naturali (terra, aria, fuoco, acqua). L’ottagono superiore, tipico degli edifici battesimali, è un augurio di resurrezione perché segna il passaggio alla vita eterna. La cima a cono troncato partecipa alla geometria del cerchio e del triangolo, riflettendo l’evoluzione della materia verso lo spirito, un ritorno all’unità. In sintesi la torre cremasca esprime il trait d’union tra terra e cielo.

La carenza delle fonti pregresse non facilita la locale ricerca documentaria.

Nell’interno dell’edificio sono accertati i richiami stilistici derivanti dal modello cistercense (abside quadra, volte a crociera, luminosità e proporzioni). Gli archivi comunali di Crema sono stati soggetti nel tempo a ripetute distruzioni (1160, 14449, 1799), risulta comunque accertata la corale partecipazione dell’aristocrazia cremasca alle vicende legate alle crociate, alla battaglia di Lepanto (1571) e ai Cavalieri di Malta.

In un preciso momento storico maestri comacini, ordine templare e cistercensi hanno agito a stretto contatto influenzandosi reciprocamente e dallo scontro-incontro con l’architettura islamica è nata una nuova estetica monumentale.

Gli elementi che compongono il fronte e gli interni del Duomo di Crema, suggeriscono una datazione compresa tra il XII e XIV sec. Nella facciata l ‘innalzamento della parte superiore è stato completato solo nella prima metà del XIV° sec.. La ricostruzione della chiesa è avvenuta in due fasi (a.1284-1320, a.1332-1341). Del precedente edificio, in parte distrutto durante l’assedio del Barbarossa, sono stati incorporati: alcuni pilastri interni, il portale, l’impianto planimetrico e parte della muratura. Tale connessione è ancora visibile alla base esterna, dove alcune linee di demarcazione segnano in parte il probabile innesto della nuova costruzione sul perimetro della precedente. Se la panoramica del monumento può risultare in parte compressa dall’attiguo palazzo comunale, la rosatura a vista del cotto, le finestre a cielo aperto, la finta loggetta a capanna, la veduta del composito campanile, conferiscono all’insieme una proiezione aerea slanciata e solenne. Capimastri e scalpellini, reduci delle “guerre sante” operarono la costruzione e le decorazioni delle prime cattedrali gotiche italiane. Di certo erano in possesso delle tecniche tramandate dalle botteghe dei costruttori altomedioevali che affidarono i segreti delle loro conoscenze al simbolismo delle pietre. Chi ne avesse avuto “l’intendimento” avrebbe saputo decifrare il significato di quei segni. Alcune strane ed enigmatiche presenze avvalorano l’ipotesi di un preciso messaggio iniziatico, da secoli silenziosamente celato che tuttavia è giunto inalterato fino ai nostri giorni.

La piramide spirituale della facciata

Ha sempre destato meraviglia e perplessità la pietra grezza rozzamente squadrata inserita a circa due metri dal suolo, incastonata nel fianco settentrionale a lato del portale maggiore. Essa risalta in mezzo al cotto della parete ed è escluso un suo inserimento per fini angolari o semplicemente estetici. Secondo René Guénon per i tagliapietre e i costruttori medioevali la pietra grezza significava “la materia prima indifferenziata, o il caos con tutte le corrispondenze sia macrocosmiche sia microcosmiche, mentre la pietra tagliata in tutte le sue facce rappresentava al contrario il compimento e la perfezione dell’ opera”(R. Guénon, Simboli della scienza sacra, Ed. Adelphi, 1975). Il simbolo alchemico della pietra non lavorata è un quadrato e porta sul lato inferiore una piccola croce. Tale idealizzazione corrisponde al catecumeno o apprendista. L’aspirante non può essere impegnato utilmente sino a quando la sua preparazione intellettuale e morale non abbia raggiunto l’affinamento. A questa condizione perviene grazie alla trasmissione spirituale ricevuta con il sacramento. L’artigiano deve intagliare la pietra grezza e trasformarla in pietra cubica, ma il saggio e l’iniziato potranno ricavare da essa la pietra filosofale, idealizzata nella figura dell’altare: un quadrato sormontato da una croce. Nella tradizione cristiana la pietra grezza, squadrata ma non ancora levigata, posta alla base frontale del Duomo di Crema, è assimilabile al peccatore che occupa il gradino più basso della scala cosmica a causa delle sue imperfezioni.

Due piccoli telamoni reggono l’architrave del portale. Quello di destra reca in spalla un piccolo demone con corna e coda. Le cariatidi, accovacciate per lo sforzo, stremate dal peso, sono immagine del fedele penitente che si sottopone volontariamente alla disciplina espiatoria, ma resta soggetto alle lusinghe della tentazione.

Nell’architrave del portale sono ospitati cinque clipei. Riproducono quattro teste mentre al centro domina l’Agnello sacrificale. Da sinistra a destra raffigurano il popolo di Cristo: il clero secolare, il clero regolare, il vescovo e il laico.

Nel timpano con architrave piatta (la terra) e lunetta (la volta celeste) sono posizionate tre statue: S. Pantaleone porta la borsa da medico e appare in veste di guaritore delle malattie corporali, S. Giovanni Battista preannuncia la venuta del Cristo e incarna l’aspetto esoterico in quanto taumaturgo delle infermità dell’anima. Al centro trova posto la Madonna con bambino. La nicchia è il luogo dell’epifania divina e la Vergine in posizione centrale assume il ruolo della Grande Madre.

Nei due oculi sovrastanti è traforata una stella a cinque punte. Il pentagramma propone una stilizzazione dell’Uomo Universale in posizione eretta e gambe divaricate. Le cinque punte della stella corrispondono alla testa e agli arti. Così nell’ermetismo viene indicato l’archetipo chiamato dagli arabi al-insận al Kậmil[2], l’eletto che liberato dagli impedimenti terreni finalmente prende coscienza della sua vera natura divina.

Due finestre a vento, simili a porte aperte sull’infinito affiancano il rosone centrale: la bifora di destra è ornata con tralci d’uva e pampini. Nel misticismo cristiano la vite viene equiparata all’albero della vita, la vigna è il regno dei cieli e il suo frutto l’eucarestia. Sul lato sinistro la finestra birosonata prende la forma di due ruote o rose da otto petali l’una. Secondo i pitagorici questo numero rimanda alla giustizia e alla salvezza e nel Vangelo corrisponde alle Beatitudini.

Una costante delle cattedrali gotiche è il rosone. Il significato alchemico della ruota, anche nei testi biblici, è quello di veicolo cratofanico, crocevia fra terra e cielo, mondo profano (la circonferenza) e mondo divino (il centro). Cosmologicamente il fulcro idealizza il cielo e il suo contorno la manifestazione. Secondo tale visione analogica la circonferenza rappresenta l’essere e il centro la legge di Dio; i raggi sono i sentieri, le molteplici vie che volgono alla sede del principio unico, origine di tutte le cose. Il significato della rosa può variare in base al numero dei petali che la compongono. Nel rosone centrale i petali sono sedici. Sempre secondo i pitagorici sedici è il numero della felicità e altrettanti sono i profeti del vecchio testamento uniti al numero degli apostoli.

La bifora sovrastante il rosone porta in capo quattro cerchi, tre allineati e uno spianato. Al loro interno una croce trifogliata prolunga i bracci in motivi vegetali che rappresentano il richiamo divino presente nel mondo della natura.

Nella parete mediana-superiore due formelle ornano i contrafforti laterali, una circolare e l’altra quadrata. La cosmologia antica vedeva nella forma circolare e sferica una riproduzione del mondo celeste mentre quella quadrata riferiva il mondo terrestre. Tali corrispondenze concordano con il simbolismo degli schemi geometrici. A settentrione la formella circolare, contiene sette cerchi, corrispettivo dei sette pianeti considerati nella rappresentazione dell’universo medioevale tolemaico. La formella meridionale è invece quadrata e divisa in scacchiera. Su di essa si confronta il mondo terreno delle forme, esposto al giogo dell’ambivalenza (bianco-nero, positivo-negativo, maschile-femminile, yin-yang).

Queste antitesi sembrano cadere, superate dalla figura della palma, riposta nel quadro superiore. La palma, simbolo della vittoria, della rigenerazione e dell’immortalità si ripete alla sommità dei tre archi.

Una loggetta terminale chiude la facciata con 33 colonnine disposte ad alfa. Alla luce delle note precedenti identifica il Cristo-Verbo. Poste all’estremità del tetto a capanna svettano tre cuspidi, esplicito rimando al principio trinitario.

La Trinità e il Cristo dall’alto di questa piramide simbolica sovrastano il peccatore (la pietra cubica), i fedeli (le cariatidi), il popolo di Cristo (i clipei), la Madre Universale (la Madonna), gli eletti (le stelle), gli apostoli e i profeti biblici maggiori (il rosone), il mondo naturale, la sfera terrestre e la volta celeste (la croce trilobe, il timpano, le formelle), vigilano sui poteri dell’albero della vita (la vite) e sui misteri dell’ascensione (la palma).

I Bafometti, la Madonna della melagrana e l’unicorno

L’identificazione Maometto=Bafometto è fatta derivare da una valutazione semantica un poco superficiale. L’interpretazione lessicale più attendibile fa originare il termine dal greco Bafè Metous “Battesimo del fuoco”( P. Caucci, Su un Bafometto in un affresco fiorentino del trecento, in Vie della Tradizione, n 5, Palermo, 1972). Il dio ermafrodita, equivalente di Ermes, nel rituale templare conferiva il doppio battesimo: quello tradizionale dell’acqua e l’altro dello spirito, del fuoco. Quest’ultimo conosciuto anche tra i Catari si attuava attraverso l’imposizione delle mani sul capo del neofita. Nella cattedrale di Crema due testine, poste in piccole nicchie, compaiono al vertice di colonnine tortili in prossimità del portale meridionale. Idealizzando le immagini del Bafometto. Sono presenze rintracciabili negli antichi affreschi, scolpiti all’esterno delle dimore filosofali. Sulle facciate delle cattedrali assumevano significato di dispensatrici della conoscenza comportamentale e iniziatica, terrena e divina che veniva impartita ai cavalieri. Restano noti gli studi sui culti segreti e le relazioni intercorse tra Templari e Ordine Ismaelita (P. Filippani Ronconi, Ismailiti ed “Assassini”, Ed. Basilienses, Basilea 1973).

La loro fratellanza spirituale superò i limiti dell’ortodossia formale tant’è che fu annoverata tra i capi d’accusa mossi dall’Inquisizione. Le imputazioni costarono lo scioglimento e la condanna per eresia ai guardiani del tempio. Gli storici hanno riscontrato sorprendenti analogie nelle pratiche comportamentali in uso tra i cavalieri templari e i faris arabi. Il difficile percorso iniziatico prevedeva comuni istruzioni per gli aderenti alle diverse fedi. Pur nella contrapposizione queste corrispondenze trovano espressione nei miti (la leggenda del Re del Graal affine ai racconti dell’Iman nascosto), nei simboli (la coppa del santo Graal iconograficamente stilizzata nell’insegna della luna crescente e riconducibile alla persiana jam-shid, coppa specchio del mondo), nei colori (bianco e rosso che rispettivamente figurano nelle rispettive tuniche militari) e nella missione bellica (la realizzazione interiore assimilata alla belligeranza).

I piccoli volti dei vegliardi barbuti, dai tratti orientaleggianti appartengono alla simbologia universale. Indicano la personificazione di un apporto di saggezza, giustizia e sapienza, punto di riferimento su cui convergevano gli intenti di tenaci avversari sul campo, ma fratelli nell’ideale.

La lunetta che sovrasta il portale meridionale (uscita delle donne) reca al centro la piccola statua trecentesca di una Madonna della melagrana assisa in trono con bambino. Il frutto trattenuto con la mano destra conferma la funzione di Grande Madre. Dalle sacre nozze è generato un Figlio destinato a rinnovare il mondo. La tematica ha coinvolto i più grandi artisti rinascimentali Carpaccio, Botticelli, Leonardo. La mela-grana, anche semanticamente si lega ai simboli della conoscenza e della fertilità. Questo frutto ritenuto sacro presso i romani al suo interno racchiude armonicamente uniti i chicchi che, per legge di similarità, sono espressione della concordia sociale. Tale ideale doveva accomunare i diversi popoli dell’impero. Ancor oggi nelle usanze locali il suo dono è augurio di fortuna e fecondità per chi lo riceve.

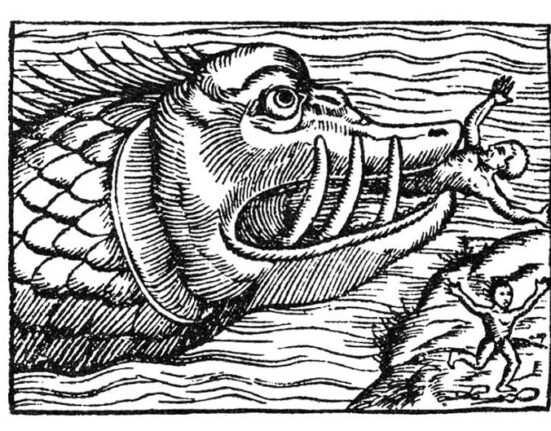

Al terzo piano della torre campanaria una stele marmorea circondata da fregi decorativi ritrae un unicorno rampante. Nell’antico oriente il liocorno indicava fortuna e felicità. Le sue caratteristiche emergevano nella forma equina, il colore bianco del mantello, il lungo e diritto corno puntato in avanti. Nonostante l’elegante bellezza veniva ritenuto animale indomabile e temibile. Nessun cacciatore poteva catturalo, solo una dama pura, nello spirito, vergine nel cuore e nel corpo sarebbe riuscita ad avvicinarlo. Giunto al suo cospetto, il cavallo si accucciava docile e reclinava il capo sul suo seno. In quel momento rimaneva vulnerabile e poteva essere catturato. Esistono intorno a questo animale fantastico molte leggende. Il mitico corno poteva fornire un potente medicamento. La polvere derivante dalla sua limatura (solitamente si trattava del dente di un narvalo) stava alla base di pozioni ritenute in grado di sanare la rabbia, un toccasana contro il veleno dei serpenti, per guarire dall’epilessia, scacciare la peste e la cancrena(L. Charbonneau Lassay, Il Bestiario del Cristo, Vol.I., Ed. Arkeios, Roma, 1994).

Il liocorno è entrato nell’immaginario cristiano quale alter ego del Salvatore (M.Lochbrunner, Il mito del cavallo bianco, in Conoscenza religiosa, N 2, Firenze, 1977), metafora del Cristo, accolto sulla terra da una fanciulla (la Vergine Maria) e morto per mano del cacciatore, identificato con il popolo ebraico.

Attraverso queste interpretazioni l’importanza del monumento storico e la sua preziosità estetica diventano corollari secondari. La cattedrale medievale riacquista il significato originario di libro di pietra, porta aperta per l’approfondimento, fonte di una conoscenza superiore.

Note

[1] Rimando il lettore alle seguenti opere di Claudio Mutti:

- Simbolismo e arte sacra, Ed. all’insegna del Veltro, Parma 1978.

- L’Antelami e il mito dell’impero, Ed. all’insegna del Veltro, Parma 1986.

- Pittura e Alchimia, Ed. all’insegna del Veltro, Parma 1978.

[2] S.H.Nasr, Ideali e realtà dell’Islam, Rusconi ed., Milano, 1974, p.100.; T. Burckhardt, L’uomo universale, Ed. Mediterranee, Roma,1981.

2 Comments