Cos’è la morte? Questa domanda può sembrare quasi banale per la sua semplicità, in quanto tutti sappiamo di dover morire, e quindi la risposta più spontanea è quella di dire che la morte è la cessazione della vita. In realtà con questa risposta non abbiamo detto niente, perché la domanda era: cos’è la morte? Il “cos’è” implica una definizione della morte in quanto tale, cioè nella sua “essenza”; implica il chiedersi che cos’è la morte in sé, il che vuol dire che la risposta che la morte è la cessazione del vivere non è una risposta corretta, poiché la domanda interrogava sulla morte in quanto tale, ossia sul quando non-ci-siamo-più come viventi. E’ chiaro che allora la risposta risulta assai complessa, se non impossibile, in quanto non si può rispondere sulla non-esistenza, giacchè le uniche risposte sensate sono quelle appunto legate ai sensi, che sono possibili solo quando si è vivi. Tuttavia mentre si vive ci si interroga sulla morte nonostante sia impossibile conoscerla, perché quando essa c’è, diceva Epicuro, non ci siamo più noi. Infatti nessun umano non può non pensare alla morte. Tanto è vero che tutte le religioni si sono affermate ed articolate proprio per dare una risposta più o meno razionale, anzi spesse volte del tutto irrazionale, a tale domanda.

Se allora non si può dare una risposta alla domanda che cos’ è la morte, bisogna cambiare direzione alla via di ricerca cercando di domandarsi sul perché noi umani pensiamo alla morte, che quando viviamo non c’è. In questo caso un’altra risposta, che sembra scontata, ma che è alquanto superficiale, è quella che vivendo vediamo molti altri umani morire e così gli animali e così le piante. Ma anche qui si confonde il morire con la morte: ed inoltre si possono osservare tanti, tantissimi esseri viventi morire, ma non tutti, e quindi non si può logicamente passare dal particolare all’universale. Un aggiustamento della domanda potrebbe essere: tutti gli esseri viventi pensano alla morte? E questo diventa il punto di partenza corretto da cui partire, perché l’unico essere vivente che si interroga sulla morte è appunto l’uomo. Gli altri animali o le piante non si domandano certo sulla morte ed è per questo che non hanno fondato religioni o filosofie. Semmai questi esseri viventi pensassero, il loro “pensiero” sarebbe chiuso nell’immediato: essi non sanno di dover morire e non pensano certo alla morte, che “conoscono” solo nell’attimo in cui muoiono. Quindi l’unico essere vivente che possiede il “privilegio” di sapere di dover morire è l’uomo. Sorge allora la domanda cruciale: perché è toccato proprio a noi umani questo privilegio, che in realtà può essere una dannazione?

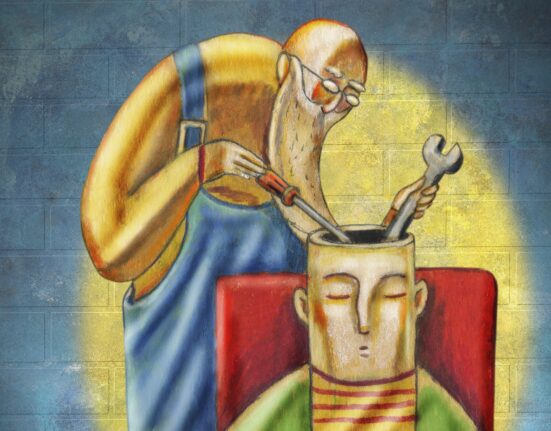

Si è appena detto che gli animali pensano nell’immediato e quindi non possono pensare alla morte. Noi invece ci pensiamo più o meno spesso. Ma se la morte quando si vive non c’è, perché ci pensiamo? La risposta è consequenziale: perché noi umani non pensiamo solo all’immediato, ma pensiamo al futuro e quindi al passato e l’immediato altro non è che un “mentre”, che segna il passato fra queste due dimensioni temporali. In altre parole siamo caduti “nel tempo”, e in questa “caduta” abbiamo acquisito il senso delle tre dimensioni temporali che sono state recepite dinamicamente nell’ordine di futuro-passato-presente (1). L’ente “uomo” si è così trasformato in un ente pervaso dalla temporalità. Esso è diventato, da semplice presenza generica (un qui e ora) esistente, un ente che, proprio perché calato nel tempo, può scegliere: è diventato invero un ente specifico, un poter-essere, un ente in divenire. Per questo Heidegger ha definito, molto giustamente, l’uomo come un Esserci. L’Esserci significa appunto un ente (un ci) che sa di essere proprio perché può scegliere il suo futuro. Un ente che sa di possedere l’Essere. Ed è proprio per questo che l’Esserci sa di dover morire, perché la temporalità porta con sé la fine, ossia la morte dell’ente chiamato Ci. La temporalità fa capire all’Esserci di essere un ente precario che ha un inizio ed una fine: la stessa parola esistenza (ex-sistere) è uno stare-venendo-da che palesa l’evidente transitorietà della nostra vita. Heidegger, in un brano illuminante del suo capolavoro “Essere e tempo”, cercando di spiegare il concetto ontologico esistenziale integrale della morte, scrive che:

“La morte, come fine dell’Esserci, è la possibilità dell’Esserci più propria, incondizionata, certa e come tale indeterminata e insuperabile. La morte, come fine dell’Esserci, è nell’essere di questo ente, in quanto esso è per la fine” (2).

La morte è nell’essere di questo ente. Ecco che allora ci avviciniamo a rispondere alla domanda iniziale di “che cos’è la morte”. La morte è la certezza incontrovertibile della nostra fine che rivela che il nostro fondamento, come ben dice il suddetto filosofo, è “un nullo fondamento”, in quanto siamo enti del poter-essere. Come nostro fondamento la morte è allora il Nulla. Il Nulla che incombe e che sovrasta l’Esserci. Prima di nascere eravamo nel Nulla e dopo la vita esistenziale, si ritorna nel Nulla. Il nostro fondamento è appunto un nullo fondamento di una nullità. Un Nulla che tuttavia non si può intendere come nulla assoluto, poiché, se tale fosse, non potrebbe esserci alcuna esistenza. E’ un Nulla che combacia e si compenetra con l’Essere. Un pensiero questo che troviamo nella filosofia di Eraclito, di Lao-tzu, di Maister Eckhart, di Cusano e di tanti altri profondi pensatori, e soprattutto in Hegel. Questi, nella sua grande “Scienza della logica”, nella parte riguardante la logica dell’Essere, afferma che:

“Il puro essere e il puro nulla son dunque lo stesso. Il vero non è né l’essere, né il nulla, ma che l’essere, non passa, ma è passato nel nulla, e il nulla nell’essere. In pari tempo però il vero non è la loro indifferenza, la loro indistinzione, ma è anzi ch’essi non son lo stesso, ch’essi sono assolutamente diversi, ma insieme anche inseparati ed inseparabili, e che immediatamente ciascuno di essi sparisce nel suo opposto. La verità dell’essere e del nulla è pertanto questo movimento consistente nell’immediato sparire dell’uno di essi nell’altro: il divenire; movimento un cui l’essere e il nulla sono differenti, ma di una differenza, che si è in pari tempo immediatamente risoluta” (3).

Questo brano straordinario è stato oggetto di critiche e di derisioni da parte di filosofi o presunti tali come Trendenlenburg o Popper (questi ha poi detto cose copiate dal primo), perché risulterebbe inspiegabile la nascita del divenire, cioè del tempo e quindi dello spazio (lo spazio è tempo, dice Hegel). Infatti tempo e spazio, che danno origine alla nascita degli enti sono intuizioni universali legate sia alla ragione che alla sensibilità. Non si capisce, come da concetti puri assolutamente astratti e perciò statici quali essere e nulla, possa nascere il divenire che è di per sé dinamico. Queste critiche sono il grossolano fraintendimento dell’idealismo hegeliano. La triade essere-nulla-divenire non è composta affatto da veri pensieri, perché essi sono, dice il filosofo, “ineffabili”, cioè indefinibili ed indescrivibili. Essere e Nulla appartengono all’opinabile, e così pure il divenire, pur essendo il primo pensiero concreto, rappresenta il movimento ancora indeterminato del pensiero, “un qualcosa di evanescente, quasi un fuoco che si estingue in se stesso” (Enciclopedia delle scienze filosofiche, par. 89). Heidegger farà propria questa posizione hegeliana affermando che il Nulla non è il negativo e l’Essere il positivo. Il Nulla in realtà fa: esso nulleggia acconsentendo all’Essere di manifestarsi attraverso gli enti. L’Essere è il principio ineffabile della manifestazione, il principio che entifica gli enti, il Nulla è il principio ineffabile della non-manifestazione che discostandosi da sè permette la formazione degli enti. L’Essere fa “un favore” al Nulla (che senza enti sarebbe Nulla assoluto) e il Nulla permette la nascita degli enti. Rimane tuttavia l’impossibilità di una conoscenza di questi due principi principiali, sui quali si possono fare solo pure ipotesi.

Tuttavia essi sono, poiché la vita, l’esistenza , si ha quando l’Essere ce la dà, e così pure il Nulla, pur essendo tale, in quanto fondamento del nostro esistere può essere esperito e vissuto intensamente come situazione emotiva, in quanto fondamento del nostro esistere, che Heidegger chiama angoscia. Tale sentimento pervade la nostra esistenza che si trova gettata nello “spaesamento” e nel “non-sentirci-a-casa-propria” (termini heideggeriani). Anche i momenti più felici della nostra vita, quei momenti in cui sembra avvertire l’inserzione dell’eterno nel nostro tempo esistenziale, nascondono, in una zona oscura della nostra mente, quel senso di disagio e di trapasso che rivela lo scorrere del tempo che se ne va e che ci impedisce di cogliere l’attimo come attimo eterno.

L’angoscia, ad ogni modo, è per Heidegger il sentimento che colloca l’Esserci davanti al Nulla. Si può dire, in altre parole, che l’ “essenza” della morte viene vissuta durante la vita attraverso l’angoscia. Tale situazione emotiva è comunque rivelatrice della possibilità di vivere un’esistenza autentica. Scrive Heidegger:

“L’angoscia rivela nell’Esserci il più proprio poter-essere, l’essere-libero-per la libertà di scegliere e possedere se stesso” (4).

La libertà che scaturisce dalla situazione emotiva angosciante è dovuta allo spaesamento che spinge l’Esserci a cogliere il presente temporale nella sua autenticità e pienezza, poiché l’angoscia è indeterminata e per questo ci consente di vivere liberi di scegliere e di essere padroni di se stessi. Heidegger ritiene inoltre che il vivere per la morte, cioè vivere nell’angoscia non significhi affatto vivere in attesa della morte, né nella prospettiva del suicidio. Attesa e suicidio impedirebbero la libertà di scelta, in quanto rappresenterebbero una minaccia incombente, che appunto la toglierebbe. Invece una voce della coscienza può spingere l’Esserci ad una decisione anticipatrice che consiste nel sentire una volta per tutte, totaliter, che la morte è la possibilità insormontabile e quindi assolutamente certa per l’Esserci. Una volta presa questa decisione è per sempre, altrimenti non sarebbe tale, poiché è una decisione più sentimentale che razionale. E come si sa il sentimento è più coerente e duraturo di qualsiasi altra determinazione umana. Il superuomo nicciano, ad esempio, decideva di vivere nell’attimo in virtù di una autodeterminazione della propria volontà di potenza che lo spingeva a vivere nella dimensione dell’eterno ritorno dell’uguale, in una sorta di “ascesi per l’ascesi stessa” diceva Evola, di una volontà di potenza fine a se stessa. Non è così per l’uomo autentico. Persone semplici, anche poco colte, ma che hanno una profonda dignità, e che vivono nel rispetto di se stessi e degli altri, possono vivere un’esistenza autentica senza pesare mai su nessuno. L’angoscia non nasce da paure o minacce: è il sentire il proprio fondamento, è un’inquietudine che rivela il niente di cui siamo fatti. L’uomo autentico pensa poche volte alla morte, ma sa che essa, come rivelazione del niente, lo accompagnerà sino alla fine. Egli sa, proprio per questo, come si muore, poiché egli è in armonia con la natura e con gli altri.

A questo punto viene da chiedersi come viene vissuta nella nostra attuale società la realtà della morte. Ebbene si può notare che quando si parla di questo argomento i più tendono a evitarlo o scongiurarlo. L’anonimato conseguente alla distruzione del senso comunitario, l’impoverimento del linguaggio, la scissione con e dagli dei, la completa rottura fra arte e bellezza, la deformazione della natura causata dall’avidità capitalistica e dal suo Dispositivo tecnico sono la testimonianza che l’Esserci dopo essersi colpevolmente allontanato dall’Essere, è stato da questi abbandonato. Per cui anche l’autentico rapporto con il nostro nullo fondamento (il Nulla) è venuto a mancare, considerando che esso è intrinsecamente unito all’Essere. La paura della morte diviene allora paura di vivere. La morte non è mai la mia morte, ma sempre la morte degli altri. Si dice sempre si morirà, e mai io morirò. Essa è diventata un disturbo, un peso per tutte le incombenze burocratiche che succederanno dopo la morte dell’altro, quasi un fatto di cui vergognarsi se la persona morta magari è vecchia. Durante i funerali, a parte qualcuno veramente coinvolto per l’affetto provato verso il defunto, i più, oggi, applaudono, come se volessero esorcizzare la morte stessa.

Un tempo, quando si viveva nella campagne, la morte veniva vissuta come un inevitabile destino, anche quando estingueva bambini o giovani. Si soffriva in silenzio, nel rispetto del vero mistero del nostro vivere. Solo così si può accettare la morte anche quando essa è inaspettata. Gli uomini d’oggi, gli ultimi uomini, non accettano più questo destino ineluttabile, essi vivono così tanto per vivere, nell’indifferenza del tutto. L’assenza di coraggio che si può riscontrare soprattutto nelle persone delle nostre grandi città, è la dimostrazione che il nostro rapporto con l’Essere si è dileguato. Tutto il peggio potrà accadere e accadrà, e la speranza che “ormai solo un dio ci può salvare”, è una speranza sempre più vana.

Note:

- Si veda del sottoscritto, l’articolo “Tecnica e nichilismo” pubblicato su “EreticaMente”. net nel febbraio 2015.

- HEIDEGGER, “Essere e tempo, Ed. Longanesi, Milano 1976, p.315.

- W.F. HEGEL, La scienza della logica, vol. I, Ed. Laterza, Bari 1988, p.71.

- HEIDEGGER, op.cit., p. 236.

TOVO Flores f.tovo@ libero.it