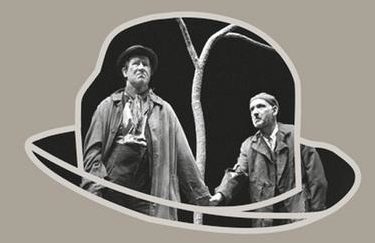

In questo breve articolo emergeranno le inconciliabili differenze contenutistiche vigenti tra Aspettando Godot di Samuel Beckett e Sulla strada di Jack Kerouac.

I quattro protagonisti del dramma del letterato irlandese rappresenterebbero (escludendo il ragazzo-angelo, messaggero, di Godot), l’immobilità storica caratterizzante le società umane: Pozzo è l’oppressore, Lucky l’oppresso, Vladimiro ed Estragone un ceto medio-borghese inattivo e ascetico (nel senso di rinunciatario, apatico). Forse per Beckett è la mediocrità, la medietà borghese ad avere in fondo (più o meno consapevolmente) compreso – perlomeno più di ogni altro ceto – quanto caratterizza la vita di ogni uomo, ovvero una nauseante e assoluta noia che ci renderebbe tutto e tutti ripugnanti e privi d’interesse. L’arte stessa e ogni altro tipo di diversivo non potranno allora che risultare dei tentativi di vitalizzazione del vivere assolutamente vani e inappaganti, ossia pienamente, completamente, insoddisfacenti. Il mondo è sempre stato un monotono – ma anche spietato – deserto, in cui dunque – fra l’altro – nulla è destinato a mutare, in quanto gli uomini si ignorano vicendevolmente e, nel migliore dei casi, a malapena si sopportano. Vi è quindi da ritenere che per Beckett nessun progresso, nessun miglioramento, nessun perfezionamento, nessuna evoluzione della condizione umana, potrà mai verificarsi. Eppure, sempre per il drammaturgo, non possiamo far altro che continuare irrazionalmente, assurdamente, a vivere, o, per meglio dire, a ‘campare’: che (in particolare il borghese) stia pure in attesa (inutilmente) di Godot!

Stando alle parole stesse di Gilles Deleuze e Félix Guattari, quali emergono dalle loro principali opere, la Beat Generation ha decisamente influenzato il loro pensiero. Ritengo che sia in particolare Sulla strada a coincidere, quantomeno in modo piuttosto marcato e fedele, con il pensiero dei due studiosi francesi.

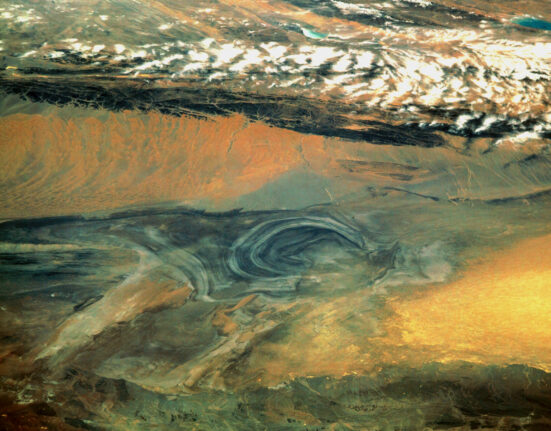

Sal Paradise (con cui Kerouac si identifica), il protagonista principale di Sulla strada, vive unicamente nel presente, è immerso completamente e intensamente in esso, essendo per lo più avulso da ogni preoccupazione pratica relativa al suo futuro. La conseguenza di tale sua condizione esistenziale è una vita pienamente vissuta (anche socialmente), esultante e avventurosa, non esente – per forza di cose – da pericoli o da inconvenienti verso i quali, di tanto in tanto, incappa, nel suo nomadico, sbaragliato, girovagare in un’America grandiosamente maestosa e selvaggia (anche i suoi grandi centri urbani lo sono e specie nelle loro trasgressive notti).

Sal, a voler usare un’espressione deleuziana-guattariana, è tutt’altro che una ‘macchina tecnica’ (essendo invece una ‘macchina desiderante’): il suo corpo non è quello mentalmente malato, paranoico, perverso, allucinato, deformante il reale, del capitalista o del borghese in genere. Il corpo del borghese coinciderebbe con l’esperienza comune informata da un soggetto trascendentale (ovvero dalla causalità e da ogni altra ugualmente immaginaria categoria che essa implica). L’esperienza comune è predisposta a soddisfare le esigenze pratiche dell’uomo, tutte riconducibili ai suoi inappagati e sempre costanti bisogni, ai suoi grandi e piccoli, infelici e incessanti, disagi. E anche quando l’uomo agisce per puro e disinteressato dovere (mi sto riferendo all’esercizio dell’etica fine a se stesso), lo farebbe per via del gusto perverso che tale suo – a ben vedere per i due francesi – deviato modo di comportarsi gli provocherebbe.

Ma un personaggio come Sal non vivrebbe in un patologico mondo immaginario: vivrebbe la pura realtà, stando sempre (o il più possibile) a contatto con essa. Deleuze e Guattari intendono per realtà (nei loro libri la chiamano ‘materia’ e ‘inconscio’ – sono per costoro inaccessibili) quanto prescinde addirittura dalla semplice, elementare (in quanto puntiforme) impressione sensibile-rappresentativa (forse, per i due francesi, quest’ultima è anche istantanea, considerando l’istante pressappoco nel modo in cui Kant lo considera): la particolare emozione che essa ci comunica, legata alla sua assoluta singolarità (visiva, tattile, uditiva ecc.), è pari per grado (per intensità) a quella suscitata da ogni altra singola e individuale impressione. Tale costanza di intensità, di grado, altro non sarebbe a

mio parere – stando ai due studiosi – che la ‘Cosa in sé’. Le semplici sensazioni si susseguono l’una dopo l’altra andando a formare una serie unicamente temporale (ossia non spaziale) per ripresentarsi, ad un certo istante, tutte assieme simultaneamente alla coscienza sensibile. Sorge in tal modo la rappresentazione dello spazio e si va ad esperire la magmatica rappresentazione dell’indistinto (fra l’altro il pacifico rousseauismo deleuziano-guattariano non si legherebbe a tale tipo di esperienza, essendo esso stesso conseguenza della conoscenza della singolare ed elementare impressione, altresì detta ‘quantità intensiva’). Dopo di ciò si ha finalmente l’esperienza comune.

Le esperienze intense, vigorose, vitali, di Sal riflettono quel susseguirsi, solo temporale (non spaziale), di sensazioni forti e accese (per questo gioiose e soddisfacenti, pienamente appaganti), costituente quindi la prima fase della graduale costruzione della comune esperienza.

Letteratura

‘Sulla strada’ e ‘Aspettando Godot’: due opere agli antipodi – Umberto Petrongari

- by Ereticamente

- 1 Novembre 2018

- 0 Comments

- 3 minutes read

- 6 anni ago