In molte narrazioni tradizionali il concetto di «creazione» porta l’impronta di dio ma con dio non si identifica. Certune sembrano quasi insinuare l’idea di un mondo «altro» da dio, un qualcosa da lui distinto ma non del tutto estraneo all’emanazione dell’Uno, il quale dopo l’intelletto avrebbe irraggiato la materia come seconda ed ultima possibilità. Significa che il mortale e l’immortale esprimono in modo differente ciò che il Superiore ha generato amando? In tal caso, quale dei due Enti avrebbe fatto le cose mondane? E l’uomo?

Dante Alighieri nella terza cantica della Commedia dice per bocca di Tommaso d’Aquino: “Ciò che non more e ciò che può morire / non è se non splendor di quella idea / che partorisce, amando, il nostro Sire” (Pd XIII 52-54). Altrove distingue tuttavia gli enti fabbricatori, attribuendo all’azione di Dio il verbo creare e all’intervento di Satana il facere (fare, plasmare, modellare). In misura diversa l’umanità discenderebbe dunque da due elementi fondanti scaturiti da un’unica «matrice»: stesso ceppo, ma diverso orientamento dei rami. Una convinzione (abbastanza diffusa tra i cristiani del Medioevo) forse avvalorata da alcune parole attribuite a Gesù: “Vieni fuori, spirito immondo, dall’uomo” (Marco, V, 8).

A questo punto viene il dubbio che la letteratura religiosa abbia attinto dall’antropogeografia, ovvero da un equivoco di base: in principio l’uomo istintivo scambiò il Sapiens per un «dio creatore» poiché l’uomo sapiente lo trasformò (ri-creò) in un essere civile dotato di una coscienza. Ai cercatori seriali di «prove» ricordiamo sottovoce che il racconto dell’ominidizzazione non si basa soltanto su quello che appare (resti umani e manufatti) ma anche su ciò che l’intelligenza intuitiva riesce a scorgere nelle nebbie del mistero che avvolge (protegge) le narrazioni sacre.

Molte tradizioni alludono a tale circostanza, prima fra tutte quella recuperata tra le migliaia di tavolette ritrovate da Henry Layard nelle rovine della biblioteca di Assurbanipal a Ninive, dove si può leggere la Storia della Creazione che ispirò il libro della Genesi. Decifrando e pubblicando nel 1876 questi frammenti il grande «detective» della scrittura cuneiforme, l’assiriologo inglese George Smith, ufficializzò di fatto l’esistenza di un testo accadico scritto in babilonese antico, e quindi di gran lunga anteriore alle Sacre Scritture, contenente non soltanto la narrazione della nascita di Cielo e Terra ma anche quella della «creazione dell’Uomo da parte di una divinità».

Allargando in seguito il campo della ricerca ci si accorse del numero consistente di popoli che annoveravano nel proprio patrimonio culturale un tema analogo. Il discorso non era limitato alla terraferma, cioè all’Eurasia, ma in qualche modo riguardava tutte le terre bagnate dall’Oceano Pacifico. Storie di femmine create da «parti» maschili erano presenti in Melanesia e nel sudest asiatico, sebbene la più interessante fosse un mito maori delle Origini che riproponeva elementi noti come l’argilla rossa, il sangue di dio, l’alito vitale, lo sternuto e la creazione da una costola della donna, la quale, guarda caso, si chiamava «Eevee». La pronuncia di questo nome in polinesiano era «ivi», che significava appunto «osso».

Specularmente sull’altra sponda dell’oceano più trafficato della preistoria (il Pacifico) un mito diffuso tra i Navaho dell’Arizona e del New Mexico narrava qualcosa di simile. Un bel giorno tra i Nativi apparve il Popolo del Miraggio (navigatori eurasiatici?), manifestando fin da subito l’intenzione di migliorare quella specie indigena così piccola, tozza e con i denti sporgenti come quelli degli animali al fine di dotarla di piedi più snelli per andare lontano e di mani più adatte al lavoro. Gli esperimenti diedero vita al primo Uomo Nuovo e alla prima Donna Nuova, i quali vennero condotti in una dimora sulle alte montagne dell’est per essere istruiti sui segreti della tecnica e delle arti magiche che da quel momento in poi avrebbero dovuto essere applicate per ottenere piogge e messi abbondanti.

Un mistero impenetrabile

Probabilmente non sapremo mai da quale crogiolo fumante uscì il primo racconto della creazione dell’uomo da parte di una divinità. E’ interessante tuttavia notare la presenza di tale testimonianza in gran parte delle culture aborigene civilizzate dal Sapiens, nonché il fatto che ognuna di esse l’abbia inserita nei propri testi sacri affinché il ricordo delle Origini non andasse perduto.

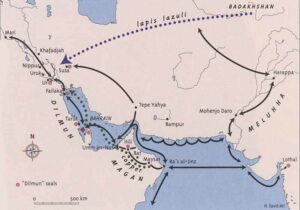

Tra le narrazioni attualmente disponibili quella veicolata dai Sumeri è indubbiamente la più articolata. D’altra parte le «teste nere» erano persone altolocate, avendo camminato per millenni con gli «dèi» (Sapiens usciti dal Centro Sacrale Secondario siberiano?) prima di arrivare in Mesopotamia [immagine 1]. Nessuno poteva saperla più lunga di loro. Ma sentiamo cosa raccontavano.

All’inizio dei tempi il delfino della casa regnante Ea-Enki governava il mondo «di sotto» su cui poggiava la Terra, mentre il secondogenito Enlil dominava il mondo «di sopra». Dopo millenni di buoni rapporti in seno al popolo divino s’insinuarono però i primi malumori poiché sulle spalle dei sudditi di Enlil, gli Igigi, ricadeva tutto il lavoro materiale della costruzione del Nuovo Mondo.

All’inizio dei tempi il delfino della casa regnante Ea-Enki governava il mondo «di sotto» su cui poggiava la Terra, mentre il secondogenito Enlil dominava il mondo «di sopra». Dopo millenni di buoni rapporti in seno al popolo divino s’insinuarono però i primi malumori poiché sulle spalle dei sudditi di Enlil, gli Igigi, ricadeva tutto il lavoro materiale della costruzione del Nuovo Mondo.Caso volle che già da qualche tempo Enki, che era anche uno «scienziato», stesse facendo alcuni esperimenti su dei piccoli ominidi (homo erectus?, homo habilis?) che opportunamente modificati avrebbero potuto diventare dei «cloni» degli originali (Sapiens?) e lavorare al loro posto. Partecipava alla ricerca la moglie/sorella Ninhursag, o Ninmah, celebrata in seguito come «Colei che dà la vita», o «Signora della costola» [immagine 2].

Come operò la coppia reale per realizzare il progetto? Compare a questo punto della narrazione il termine tzela, convenzionalmente tradotto con «costola» ma che può significare anche «una delle parti laterali». Anche la Bibbia riporta la notizia specificando che gli Elohim, cioè gli esseri divini, prima di intervenire sulle parti laterali dell’Adám indussero in lui un «sonno profondo», quindi tagliarono la carne ed infine la «richiusero sotto il posto suo».

Non sapendo in quale altro modo spiegare la faccenda, i teologi dei secoli scorsi la ricondussero a una metafora del «sonno di Adamo». Mentre al Demens cresciuto tra provette e siringhe risulta più facile equiparare il racconto sumero alle attività quotidiane di un’attrezzata sala operatoria. Oggi è prassi normale che il medico anestetizzi il «paziente», intervenga su un certo punto del corpo asportando un «qualcosa» e suturi la ferita, oppure trapianti la parte prelevata in un altro corpo.

Ma … c’è un ma. Dati alla mano, o per meglio dire «date» alla mano, la Eva mitocondriale (150-200mila anni fa) precede in ordine cronologico l’Adamo cromosomico (50-80mila anni fa). I conti non tornano; come la mettiamo con l’uomo creato prima della donna? Bé, se le lancette dell’orologio molecolare non sono difettose significa che abbiamo preso alla lettera ciò che invece andava interpretato. Forse tutta questa storia è semplicemente servita al primordiale per spiegare al primitivo che c’era stato un «prima» e un «dopo» sul cammino dell’uomo, ovvero che l’Uno strada facendo si era diviso in Due. All’inizio l’Unitarietà era integra, non essendo stata ancora intaccata dalla differenziazione tra Purusha (principio attivo) e Prakriti (passività universale), ma poi il carattere «duale» dell’esistenza aveva preso il sopravvento.

Creazionismo o casualità?

Grosso modo la trasformazione sarebbe avvenuta attorno ai 40mila anni fa, quando lo sdoppiamento dell’Androgine chiuse il Secondo Grande Anno dell’attuale Manvantara. C’era un’altra scelta? Probabilmente, no. Il corpo è innanzitutto locomozione, condotta motrice e, in una certa misura, comportamento, insieme di particolarità gestuali e linguistiche. E’ fisiologico che dal movimento (dell’Uno) nasca la diversità (il Due), e ormai il Sapiens aveva macinato migliaia di chilometri inoltrandosi sempre di più nel mondo contraddittorio delle opposizioni, del bene e del male, della destra e della sinistra, del bianco e del nero, del maschio e della femmina.

Ed ecco servito sul vassoio d’argento il mito dell’«uomo» da cui nacque la «donna». Non che la visione duale fosse priva di aspetti positivi, essa moltiplicava però i dubbi e le incertezze che portavano nella selva oscura della doppiezza, dove il mistero regnava sovrano. E dove l’essere umano si è sempre trovato benissimo dal momento che, per dirla con Einstein, “il mistero è la migliore esperienza che possiamo avere. È l’emozione fondamentale che veglia la culla della vera arte e della vera scienza.”

Una scienza che ancora non riesce a spiegare l’apparizione improvvisa, così … pufff! … come per magia, delle caratteristiche biomolecolari che sono specifiche del nostro genere, quelle che hanno reso possibile lo sviluppo del cervello e ci differenziano dai primati. Navigando a vista nel mare dell’incertezza ogni studioso a tale proposito ha detto la sua, argomentandola a piacimento. Ad esempio i seguaci dell’antropologo Roger W. Wescott (The Divine Animal, 1969) ritengono l’essere umano il frutto di un processo di domesticazione iniziato non si sa bene dove, né quando, né perché. Attori esterni non meglio identificati avrebbero progettato le caratteristiche biologico-comportamentali della specie Homo così come la conosciamo, ovvero forzato le pressioni selettive su gruppi di ominidi preesistenti al fine di guidare l’evoluzione biologico-culturale dell’umanità.

Arroccati sul fronte opposto i progressisti sicuri-del-fatto-loro negano invece tale eventualità, sostenendo che l’antenato preistorico non possedeva né i mezzi tecnici né le conoscenze per portare a termine esperimenti tanto sofisticati. Secondo loro l’uomo sarebbe un’entità prodotta da un complesso insieme di “condizionamenti, volontà, necessità, accadimenti prevedibili o imprevedibili, caso” (S. Tramma, Il viaggio dell’umanità: uno sguardo didattico e pedagogico, in Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, a cura di L. L. Cavalli Sforza e T. Pievani, 2011).

Evitando il tuffo fatale nel fiume carsico della letteratura riguardante l’evoluzionismo e il creazionismo, limitiamoci a considerare qui una sola voce autorevole, quella del biofisico e biologo molecolare Francis Crick, co-scopritore della struttura del DNA. Proprio il premio Nobel 1962 per la medicina dichiarò che le probabilità della «vita accidentale» erano inferiori a quelle dell’assemblaggio di un Boeing 707 da parte di un uragano in un deposito di ferrivecchi. Indipendentemente da quanto sostanzioso potesse essere il brodo prebiotico, disse il neuroscienziato, o dai miliardi di anni che i suoi ingredienti fossero rimasti a cuocere, era altamente improbabile che persino una sola proteina completamente assemblata, costituita da una lunga catena di aminoacidi, fosse emersa in maniera casuale.

Crick non aveva nulla contro la teoria del brodo prebiotico promossa dai colleghi ma non capiva come il passaggio successivo (la formazione del DNA) avesse potuto verificarsi spontaneamente, o anche semplicemente verificarsi. Era impensabile per il biofisico britannico che un sistema del genere si fosse instaurato «da solo» per poi mettersi a funzionare «di sua iniziativa».

Quindi il vero mistero da svelare, secondo Crick, non era come la vita si perpetuava attraverso la selezione naturale dopo la comparsa sulla scena del DNA ma come il DNA fosse comparso sulla scena. Ancora più straordinario era inoltre il fatto che ogni cellula vivente, animale, pianta o microbica che fosse, ne contenesse una versione.

Morale della favola: la scienza non era in grado di risolvere l’enigma, e, pertanto, l’esistenza di un meccanismo perfetto come il DNA doveva essere considerata di per sé un evento «eccezionale». Persino per un arcirazionalista e ateo dichiarato come Crick l’origine della vita era dunque un «mistero», data la quantità di condizioni che sarebbe stato necessario soddisfare per poterle dare inizio. Ergo: l’ipotesi creazionista non poteva essere scartata. Quanto al demiurgo, tutte le porte erano aperte.

Progressismo regressivo

Tornando alla teoria evoluzionista (disprezzata da Einstein), lo stesso Darwin fu costretto ad ammettere verso la fine dei suoi giorni: “la mia teoria è ipotetica in modo angosciante”. Il Tempo e la Storia gli hanno dato ragione. Al momento i fossili recuperati sono più di un miliardo e tra questi, al netto della propaganda-progresso, non c’è uno straccio di prova ma solo congetture sul fatidico anello di transizione. Anzi, le nuove acquisizioni dei ricercatori indicano che il codice genetico umano è in evidente regressione, che è tutto il contrario dell’evoluzione.

Come il ragioniere più amato dagli italiani, anche il Demens a questo punto ha mille ragioni per essere colto da un leggero sospetto. Se il Sapiens primordiale avesse intuito il meccanismo alla base del «linguaggio» a quattro lettere del DNA scritto in nucleotidi e quello delle proteine scritto in aminoacidi? E’ possibile che nella costituzione del corpo umano ci sia lo zampino dei primi dèi-civilizzatori? Perché i popoli di mezzo mondo hanno associato l’Inizio ai «serpenti gemelli» (vedi l’elica del DNA) arrotolati l’uno attorno all’altro su un’asse? Da chi hanno saputo i primi sciamani che il DNA era una sorgente da cui sgorgavano messaggi intelligenti in grado di essere decodificati in stati di coscienza alterata?

Dando voce al creazionismo sia la Bibbia che il Talmud affermano attraverso metafore assolutamente comprensibili che noi siamo il prodotto di modificazioni genetiche apportate da un fantomatico «dio» svariate migliaia di anni fa. Chiaramente ci si può credere, o non credere. Sarebbe tuttavia ingenuo dare per scontata l’inferiorità del Sapiens rispetto al Demens, le cui scoperte sono ferme al palo da anni, mentre quelle attive appaiono troppo scarse per escludere l’esistenza di un tempo remoto in cui conoscenze complesse appartennero a un ordine spirituale, tecnico e culturale superiore al nostro.

In fondo all’essere umano è sempre piaciuto giocare al piccolo-demiurgo, non sarebbe stupefacente scoprire che l’eugenetica è nata prima di Francis Galton. Ancora oggi il turista a spasso per Praga può vedere davanti al municipio l’imponente statua del gran rabbino Loew Jehouda ben Bezalel (1512-1609), detto il «MaHaRaL», il cabalista che tramite parole di potere avrebbe creato il Golem impastando il fango della Moldava allo scopo di proteggere il ghetto ebraico durante la faida tra cattolici e protestanti.

Una volta ristabilita la pace l’umanoide privo di bocca (il Verbo era una prerogativa umana) fu adibito ai lavori più umili e divenne lo zimbello della comunità. Finché stanco di essere deriso dagli omuncoli ingrati che aveva difeso in guerra si rivoltò contro di essi, così che il rabbino dovette ri-trasformarlo in fango. Raccolte in secchi le macerie del gigante d’argilla furono quindi trasportate nel solaio della Sinagoga Vecchia-Nuova, la più antica d’Europa, dove si troverebbero ancora oggi.

La guerra (persa) del Demens contro la Natura

Il mito mistico del Golem affronta l’eterno problema del rapporto fra l’uomo e le sue invenzioni, che riuscendo a modificare la materia risultano allo stesso tempo costruttive e distruttive. In una parola: pericolose. Ben sapendo che il suo pupazzo non sarebbe stato in grado di sostenere il tempo della spiritualità, il rabbino «spegne» infatti la sua invenzione nella giornata del sabato (dedicata alla santità) disattivando il cartiglio posto sul petto del Golem che riporta la parola ebraica emet (verità).

Meno cauto il Demens crede invece alla neutralità del medium artificiale predicata dai sacerdoti della Scienza Tecnocratica, i quali inseguono né più né meno dei loro predecessori l’antico sogno dell’immortalità, inorriditi all’idea che “solo un soffio è ogni uomo che vive, / come ombra è l’uomo che passa; / solo un soffio che si agita…” (Salmo 39:6:7). Ne consegue che il filo (forse) partito dal dio Enki e passato dal Maharal per arrivare alla robotica umanoide è sempre lo stesso, sebbene tra una pezza e l’altra i nodi si siano enormemente ingarbugliati.

Purtroppo quando scopre di poter fare una cosa l’uomo la fa, a tutti gli scopi possibili, quelli auspicabili, quelli discutibili, quelli semplicemente odiosi. In quanto «prodotto» egli non può astenersi dal continuare a ri-progettare e ri-fabbricare se stesso nella speranza di «migliorarsi», nonostante il processo implichi un aumento graduale d’impegno e d’intensità nel perseguire lo scopo. Tant’è vero che: 1) l’Adám sumerico fu progettato per fornire un supporto pratico all’uomo ancora dotato di un elemento di origine divina chiamato «spirito vitale» (zi-šà-gál), o «saggezza» (géštu); 2) il rabbino praghese si limitò a fare esperimenti su «altri da sé», cioè sul Golem, per creare un’arma bellica eventualmente rottamabile; 3) il Demens agisce direttamente «su se stesso», ovvero manipola il DNA umano attraverso innesti di microchip e inoculazioni di sieri genici.

Tutto questo insinua il dubbio che l’uomo sia stato sin dall’inizio «post-umano», nel senso che fin dal passato più abissale lo ha posseduto il desiderio di ri-forgiare se stesso eludendo le condizioni meramente biologiche dell’evoluzione tramite la tecnica e la parola. Ultimamente però si è rotta la continuità tra magia e scienza teorizzata il secolo scorso da Norbert Wiener (Introduzione alla cibernetica, 1953), il quale individuò nel computer l’ultima fase della trasformazione dell’idea del Golem, per cui sta diventando concreto il rischio di andare verso la separazione dell’umano dal resto dell’ente. E poi?

Non è chiaro dove porterà la separazione tra la creazione, o generazione, tentata dagli antichi scienziati/maghi e la corruzione, o distruzione, dell’«opera di dio» perseguita nell’ottica di un ipotetico balzo tecnologico-evoluzionistico basato sull’interazione tra genetica, nanotecnologie e robotica. Nel frattempo non sarebbe una cattiva idea preparare il paracadute per l’atterraggio di fortuna, cioè ricominciare a prendere confidenza con il linguaggio.

Quando il sesto giorno del racconto della Genesi dio concede all’uomo la facoltà di attribuire un nome a tutte le cose del mondo affinché il corso della Storia possa proseguire (vedasi il prologo della composizione Gilgamesh, Enkidu e gli Inferi che recita alla riga 10: “Quando il nome dell’umanità fu posto”), in un certo qual modo lo rende libero di (ri)creare il mondo. Su questa concessione gli Antichi non avevano dubbi, ben sapendo che «dare un nome» a qualcosa/qualcuno significava «crearlo», e come sanno anche gli attuali architetti impegnati a ridisegnare la comunicazione umana.

Il Demens intenzionato a recuperare le libertà perdute dovrebbe dunque (ri)dare il giusto peso alle parole, per esempio smettendo di pensare/dire «io ho» un corpo arbitrariamente manipolabile e cominciando a pensare/dire «io sono» un corpo vivente totalmente estraneo alla disperata ricerca di nuovi prodotti che ridiano fiato a una crescita economica asfittica (N. Russo, L’uomo postumo e la sua ideologia, in Artefatti. Dal postumano all’umanologia, 2008).

Se l’uomo non si occuperà del linguaggio, sarà il linguaggio ad occuparsi di lui attribuendo a ciascun oggetto artificiale (l’umanità per prima) un valore mercantile per rendere acquistabile/vendibile ogni cosa. Così tra tot-migliaia di anni, quando in mezzo alle rovine del mondo-Demens si scopriranno i rottami dei mostri cibernetici, i posteri penseranno a una società talmente decaduta da essersi addirittura disumanizzata, rabbrividendo di fronte a barbarie quali il trattamento tecnologico di massa, la manomissione dei genitali, l’utero in affitto, eccetera. Si capirà allora il perché della reazione spietata della Natura all’aggressione della biosintesi, cioè della vita sintetica, e di colpo la voglia di riprovarci passerà per un pezzo. O, magari, per sempre.

4 Comments