Nato per vivere sulla terra l’uomo è sempre stato attratto dal mare e bramoso di conoscere le sue ricchezze nascoste, il mistero dei suoi abissi tenebrosi. Un’inclinazione che trovò interessanti corrispondenze nella fase di massima estensione della calotta (tra i 21.000 e i 17.000 anni fa), quando il basso livello delle acque oceaniche offrì alla navigazione un buon numero di approdi intermedi, soprattutto nel Pacifico, il bacino marino di maggior interesse geo-strategico della preistoria.

Poi le inondazioni postglaciali alzarono vertiginosamente il livello degli oceani, e di molte civiltà non rimase al di sopra dell’acqua la minima traccia visibile di ciò che erano state. Non che fosse la prima volta, perché milioni di anni prima il Pacifico aveva già fatto una vittima eccellente, il «continente di Zealandia», sprofondato per il 94%; proprio la presenza subacquea dei suoi resti permise ai navigatori dell’Era Glaciale di spostarsi in acque relativamente poco profonde tra la Nuova Zelanda e l’Antartide Minore (sgombro dai ghiacci fino al 4000 a.C. circa).

Finché sprofondò anche la «piattaforma di Sahul» che circa 18.000 anni fa univa l’Australia alla Nuova Guinea. Identico destino per la «piattaforma della Sonda», una fertile distesa di terre basse e ben irrigate che arrivava a sud fino a Surabaya (Giava), a est fino alle Filippine e a nord fino a Taiwan.

Per farla breve tra i 15.000 e i 7.000 anni fa una serie di diluvi catastrofici frantumò quasi tutti i ponti di comunicazione che garantivano da tempo immemorabile i contatti tra le principali piattaforme continentali affacciate al Pacifico. Gran parte delle carte nautiche meticolosamente tracciate dalle generazioni precedenti divenne così obsoleta, e di conseguenza fu eliminata.

Eccetto qualche raro cartiglio prima assimilato dalle mappe pre-tolemaiche delle Americhe attribuite a Marino di Tiro (I-II secolo d.C.) e poi finito nelle biblioteche delle famiglie altolocate del Rinascimento italiano, che riprodussero quelle immagini in forma artistica. Ne è un esempio il planisfero oggi visibile nella Casa degli Atellani, ex-Casa Landi, una dimora quattrocentesca appartenuta a Ludovico il Moro, duca di Milano [immagine 1]. Pur essendo anteriore alla «scoperta dell’America» l’affresco (1450) mostra le Americhe e l’Antartide privo di ghiacci nonché, nel bel mezzo del Pacifico, un’isola grande come un continente e un’isola un po’ più piccola. Mu e Lemuria?

Se pure in misura minore un certo fermento deve esserci stato anche nell’area atlantica, dove il ricercatore Riccardo Magnani avrebbe addirittura ricostruito le rotte che veicolarono i legami di sangue esistiti tra nobili casate del XV secolo quali gli Sforza e i Medici e le famiglie reali inca del Sudamerica (R. Magnani, Nessuno ha mai scoperto le Americhe per davvero, Independently published, 2021).

Lemuria, leggenda o realtà?

I geologi calcolano che quasi il 15% della superficie della Terra (intorno ai 25 milioni di chilometri quadrati) sia stata inghiottita dall’innalzamento del livello del mare provocato dallo scioglimento dei ghiacciai del Würm. Le acque alluvionali si sarebbero spinte fino al 40° parallelo di latitudine nord nel Nordamerica e fino al 50° parallelo in Europa, estendendosi alle pianure di Manciuria, Mongolia e Siberia, per andare infine a spegnere la loro furia nell’Oceano Artico (G. Hancock, Civiltà sommerse, Corbaccio, Milano, 2002).

È tuttora visibile il confine della «linea di deriva» dove il ghiaccio si arrestò, sebbene i geologi ritengano che la fanghiglia sia scesa molto più in basso. Una circostanza confermata dalle narrazioni tradizionali; quelle degli indiani Pueblo, per esempio, raccontano che gli effetti devastanti dell’onda d’urto arrivarono fino al Nuovo Messico, provocando danni fuori dalla capacità d’immaginazione dell’attuale secolo eco-fobico.

Chiaramente le inondazioni non ridussero soltanto la superficie terrestre ma decimarono la popolazione, spianando così la strada a modelli culturali di tipo «conservativo». Nel senso che la società umana funziona a corrente alternata: quando l’alto livello di identità collettiva dà vita a un «popolo» strutturato, l’ethnos spinge per entrare nella Storia, le conquiste seguono il tempo lineare, gli individui sono mediamente più dinamici e ragionano in termini «di Mare»; ma non appena il gruppo perde forza riducendosi numericamente prevale il semplice punto di vista «di Terra», dominato dai cicli scanditi delle lune e delle stagioni, e allora si formano nuove convergenze attorno a colonne portanti quali la lingua, i miti e le credenze, le usanze e i costumi (A.G. Dugin, Geopolitica, Manuale della scienza delle civiltà, vol. II, Aga, 2023).

L’avvicendamento dei punti di vista sembra essere comunque una costante storica, come del resto la conservazione della Memoria. In assenza della trasmissione orale oggi nessuno parlerebbe più del «continente di mezzo» esistito in tempi remoti tra l’Asia e le Americhe, invece l’argomento continua a tenere banco nonostante l’esiguità delle fonti scritte.

Le testimonianze più significative provengono da alcune tavolette rinvenute in Tibet e sull’Isola di Pasqua. Il Rigveda fa inoltre esplicito riferimento ai «tre continenti che erano», lasciando intendere un … qualcosa presente nel Pacifico tra le due masse continentali.

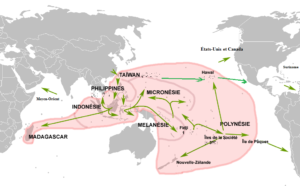

L’ipotesi prevalente (e più affascinante) parla di un «continente perduto», o scomparso tra i flutti. Nulla esclude tuttavia la possibilità che questa fantomatica terra sia stata in realtà una fitta rete di vasti arcipelaghi separati da brevi bracci di mare. Cosa che, tra l’altro, troverebbe riscontri nell’ampia diffusione della medesima cultura e dello stesso ceppo linguistico all’interno dell’enorme area marina confinante a nord con le isole Hawaii, a est con l’Isola di Pasqua e le Fiji, a sud con la Nuova Zelanda e a ovest con le Maldive [immagine 2].

Faceva parte di questa «terra di mezzo» uno dei tanti misteri irrisolti degli ultimi decenni, Nan Madol, sull’isola di Pohnpei (ex Ponapé), dove le imponenti strutture megalitiche appaiono francamente sproporzionate per un isolotto perso nell’oceano di appena 347 km quadrati di superficie.

Nel suo libro The Lost Continent of Mu (1926) James Churchward si disse sicuro che le rovine appartenessero al continente perduto di Mu, del quale sarebbero state espressioni altrettanto tangibili il poco distante trilite di Tonga, il marae di Raiatea e i moai dell’Isola di Pasqua. E qui il giro dell’oca torna al punto di partenza, ovvero all’ipotesi della remota esistenza di una rete interconnessa di arcipelaghi. Nessun vero continente, insomma, ma costellazioni di isole più o meno grandi, scogli e isolette. Ancora oggi i nativi descrivono ai visitatori gli splendori di un tempo primordiale in cui convivevano in un fantomatico «Regno dei Re del Sole» i giganti Kauna con i nani preistorici; razze estinte delle quali parleremo più avanti.

Testimonianze

Sino alla colonizzazione del Nuovo Mondo gli Europei che da almeno tre secoli battevano le coste dell’Asia in cerca di merci non conoscevano la «rotta pacifica», perciò accantonarono in quattro e quattr’otto i racconti degli anziani del Perù imperniati sui viaggi avventurosi del «Grande Nonno» Tupac Yupanqui, il quale sarebbe stato un assiduo frequentatore delle isole abitate dagli indigeni con la «pelle scura».

D’altra parte, se gli antenati degli Incas non avessero veramente vissuto certe esperienze, per quale motivo avrebbero dovuto conoscere l’esistenza di un lontano arcipelago nel Pacifico popolato da razze differenti dalla propria? Probabilmente in epoche pre-diluviane i rapporti di buon vicinato fra i popoli rivieraschi affacciati al Pacifico erano la norma; poi le acque marine raggiunsero il massimo tasso di sollevamento e gli incontri cominciarono a diradare, fino a cessare del tutto.

Prima di allora, però, l’esteso arcipelago che chiamiamo per capirci «terra di mezzo», o «continente perduto», fu un corpo unico e la sua pivot area, ovvero il cuore geostrategico del periodo glaciale, si trovava nelle attuali Hawaii, che la storia geologica del pianeta conferma essere appartenute a un ben più vasto agglomerato di terre emerse.

Ad affermarlo non è soltanto la geologia marina ma parlano le parole, ovvero i corposi retaggi linguistici che tuttora accomunano culture tra loro distanti e differenti. Ma certo non si può pretendere che imbozzolato nelle finzioni del mondo tecnologico l’Homo Demens capisca l’importanza del linguaggio, o conosca la consuetudine degli Antichi di considerare determinante per la buona o la cattiva riuscita di un’impresa l’attribuzione del nome giusto.

Anche se non tutti la pensano in questo modo, come dimostra la scelta della severa Vladivostok (dal russo-slavo «il governatore d’Oriente») di riprendersi indietro il vecchio nome di Haishenwai (in cinese «la scogliera dei cetrioli di mare»). Una decisione che ha tutta l’aria di un ravvedimento; ci voleva tanto ad ammettere che il Pacifico non è mai stato, né sarà in futuro, proprietà di qualcuno, e dunque non c’è niente da «governare»?

Centralità geostrategica del Pacifico

Al posto delle «isole perdute», o «terre scomparse», oggi nel bacino che contiene metà dell’acqua del pianeta c’è un enorme ammasso solido, che, visto da lontano assomiglia a un’isola, però è spazzatura. Merito del progresso, se così si può chiamare un percorso di apprendimento durato appena 500 anni, mentre all’epoca della loro distruzione le civiltà di Lemuria e Mu praticavano scienze derivate dal perfezionamento di esperienze vecchie di almeno 100.000 anni.

Impossibile dire oggi se anche a quei tempi la «natura scientifica» dell’uomo si mostrasse accentratrice, egoistica e dominatrice, o se invece l’arte magica dello scienziato coincidesse con la visione del saggio che “nascondendo la propria luce coltiva se stesso nell’oscurità”, cioè persegue il suo progetto mantenendo un profilo basso.

Un modo di fare che ha fatto breccia soprattutto nella cultura asiatica, dove tuttora Stati-civiltà come la Russia e la Cina esercitano l’arte di governare con misura, infatti i governi del Lupo Guerriero (Deng Xiaoping) e dell’Orso Nero (Vladimir Putin) stanno dando i loro frutti.

Ciò non significa che alla resa finale dei conti l’Oriente si dimostrerà migliore dell’Occidente, perché il capitalismo è capitalismo da qualsiasi parte lo si guardi e il mantenimento dell’attuale paradigma globalista non permette alcun sostanziale miglioramento. Tuttavia c’è differenza tra l’imporre qualcosa a qualcuno con il pugno di ferro e il raggiungere lo stesso obiettivo attraverso l’uso della politica e della diplomazia, cioè assumendo il punto di vista dell’Altro.

Ma forse due semplici esempi tratti dall’Età delle Esplorazioni Geografiche, o Età della Vela, da cui è iniziato il cosiddetto periodo moderno, possono spiegare il concetto meglio di tanti giri di parole. L’Europa e l’Occidente stavano ancora dormendo nel limbo «precolombiano», quando il grande navigatore cinese Zheng He (1405-1433) partì alla scoperta della «vera India», cioè dell’Oceano Indiano e delle sue coste, dove curò i propri affari tenendo conto anche di quelli altrui. In segno di gratitudine la Thailandia eresse in suo onore una statua interamente placcata d’oro (attualmente conservata nel Maritime Experience Museum di Singapore), mentre i resti della flotta di Zheng continuano ad essere trattati come reliquie.

Esiti opposti ebbe l’impresa del navigatore europeo Cristoforo Colombo (1451-1506), divenuto suo malgrado il simbolo della rapina a mano armata delle Americhe, le cui statue oggi vengono abbattute e deturpate. Purtroppo la società umana non fu più la stessa dopo la nascita del brigantaggio economico legalizzato ed applicato su larga scala dalla Compagnia Britannica delle Indie Orientali (nata nel XVI secolo per volere della regina Elisabetta I d’Inghilterra), la prima corporation privata «padrona di popoli e nazioni».

Certo non si può sperare di trovare bontà e poesia nell’accumulo di ricchezze; ma un conto è mettere l’economia di mercato sotto il controllo e la direzione strategica di un potere politico che agisce nell’interesse di una collettività (ad esempio, uno Stato), altra cosa è lo sfruttamento incondizionato di un Sistema Paese da parte di società private d’investimento che succhiano linfa dalle popolazioni.

A ragione qualcuno potrebbe obiettare, che, in fondo, la solfa non cambia se si è sudditi di un regno globalista o se si è sudditi di un’oligarchia globalista, dato che entrambi i meccanismi sono basati sul medesimo paradigma. Verissimo; nel primo caso però sia la gabbia che il carceriere sono visibili e riconoscibili, esiste dunque la possibilità di guardare oltre le sbarre e magari scorgere una «terza via».