La parte scura della band, sì, perché se ci fermassimo alle dinamiche dei tre diversi periodi (generalmente classificati come quello capitanato da Syd, 1965-1967, da Waters, tra il 1968 e il 1985 e infine da Gilmour dal 1985 in poi), agli album più importanti, ai riconoscimenti, ai pettegolezzi, alle grandi tematiche, rimarrebbe comunque fuori la musica. Può sembrare paradossale ma se ci focalizzassimo su di essa, noteremmo come un elemento sia sempre in ombra nei ricordi e nell’immagine della leggenda: Richard Wright (tastiere e voce). Difatti vedremo come il vero predominio di Waters non sia assolutamente tale prima di Animals del 1977. Altra parte di queste considerazioni verterà sull’irripetibilità della band, in nome del perfetto incastro tra le differenze reciproche. Ovviamente chi ha una concezione organica sa come sono nati e come si sono sviluppati i pezzi, quantomeno nel periodo dove band fu, sa quanto il tastierista sia importante almeno fino al 1975, con accenni di gusto incomparabile comunque anche in Animals del 1977. Con The Wall la frattura con Roger Waters (basso e voce) sanguinerà e le cose non saranno mai più come prima.

Furono entrambi, con Nick Mason (batteria) e Syd Barrett (chitarra e voce) i fondatori dei Pink Floyd; Bob Klose, chitarrista prettamente rhythm and blues, lasciò dopo la registrazione di alcuni brani nel 1965 e ciò fu un primo passaggio determinante, poichè Syd ebbe via libera nella dilatazione dei brani (come una enorme tela ove sfogava la sua essenza primaria, che ripeteva essere quella del pittore più che del musicista): la base rock blues del ‘65 si evolverà in un percorso di sempre maggior originalità (a tratti cercata in modo spasmodico), tra sperimentazioni e ambizioni culturalmente più elevate rispetto alla media del pop. Nei Pink Floyd, dall’inizio fino alle mastodontiche esibizioni live a Venezia (1989) o all’Earls Court del 1994 (se eccettuiamo la parentesi egocentrica di Waters), il centro della scena non è mai stato di qualche solista o di qualche esibizione fuori dalle righe, come vuol la tradizione del rock più selvaggio e sboccato, ma sempre e soltanto nella pura evocatività delle luci, con Mr Screen (l’occhio gigante dei Floyd in un altro universo, come si diceva nei primissimi tempi della Swinging London) al centro dello spettacolo anche nella ricostituzione dell’ ’87 e del ’94, volta a volta schermo per immagini o girandola per i giochi di luci.

I Pink Floyd hanno sempre incarnato un altro volto nel roccambolesco mondo del rock: sul palco non si dimenavano come ossessi, nessun protagonismo, piuttosto apparivano freddi e very very British (soprattutto nel post Syd). Non interpretavano il caotico ballo del basso ventre, e non mettendosi di mezzo personalmente riuscivano a creare quell’alone di mistero, quell’aura sovrapersonale e quel fluido magico tra i loro strumenti che si perderà quando ammetteranno altri a collaborare al sound. Le singole personalità erano tutte fondanti l’unicum finale, ma non essendo mai esposti in prima persona come un Mick Jagger, come un Robert Plant o un David Bowie, i loro volti non erano così riconoscibili: in loro le luci, i colori, le copertine erano l’epifania dei solchi del disco. D’altronde alcuni fecero notare che i musicisti non ebbero come altri un potere iconico attraverso la fisicità, sono stempre stati riconoscibili per altri aspetti e anche Waters e Gilmour, i volti più noti, nei ’70 tendevano a non farsi fotografare, per porsi nella zona d’ombra rispetto alla musica. Questi peculiari aspetti rendono la band inglese unica e molto meno legata di altre alle degenerazioni del music business, che pur li colpì, inevitabilmente nel post Dark Side. Sulla relativa indipendenza data dal non essere rock star “fisiche”, puntuale un’osservazione del tastierista, da uno dei migliori testi sulla band (Nicholas Schaffner – Saucerful Of Secrets – The Pink Floyd Odyssey, che sarà la fonte delle nostre citazioni, ove non riportato altrimenti), rilasciata durante il tour di fine anni ‘80: “Ci sono due vantaggi nella nostra anonimità, nel nostro non esserci mai venduti per la nostra faccia…Uno è che puoi andare in giro per la strada senza problemi. L’altro vantaggio, che stiamo scoprendo ora, è che, dal momento che nessuno ci vede come rock star, possiamo andare in giro a quarantacinque anni a suonare, perché nessuno ci ha mai considerati come Mick Jagger o Rod Stewart. Verrà un giorno in cui la gente non accetterà più Mick Jagger, un sessantenne che balla. Ma oggi riesco a immaginarmi i Floyd che suonano a settant’anni. Perché uno spettacolo dei Pink Floyd non è centrato sugli individui. È la musica, sono le luci.”

La loro particolare coesione negli anni d’oro (per i watersiani finiscono con The Wall o addirittura con The Final Cut, per chi scrive con Wish You Were Here) non mette mai in risalto nessuno come solista, in più nemmeno l’anima musicale Gilmour/Wright possiede quell’esubero di tecnica propria ad altri mostri del prog; infatti anche nelle classifiche per strumento, in voga in ogni rivista del settore, i Floyd (specialmente quelli sperimentali pre Dark Side), non comparivano mai: segno che la loro entità come band era un’alchimia inscindibile, come un’astronave calata nel mondo della musica e di vedetta sul futuribile, non una mera esercitazione per misurare le proprie abilità strumentali (di proprietà delle forme più degenerate del progressive rock e del progressive metal, soprattutto). Le loro fantasmagorie sono state definite da alcuni come pregne di atmosfere occulte (ma hanno sempre smentito un reale interesse per la materia, ammettendone invece uno per la fantascienza: Robert Heinlein e Ray Bradbury sugli altri), nella prima fase, ma sembrerebbe più opportuno definirle oniriche o figlie di un trasporto futuristico per lanciare avanti il pop, schiantarlo in uno scenario tra Blade Runner e la Terra di Mezzo. La loro unicità era così autoevidente, che non vollero mai gruppi di spalla, dopo il primissimo periodo. I concerti potevano anche durare tre ore, ma non doveva esserci spazio per una rottura vibrazionale, nei loro spettacoli.

Visto che l’approfondimento verte su una figura spesso trascurata, chiariamo anche altri luoghi comuni. La leggenda lisergica è talmente consolidata, che in passato nominarli significava di fatto riferirsi all’Lsd: giovani piuttosto intellettuali rispetto alla media dei loro colleghi, non si lasciavano trasportare più di tanto da ciò che fu il movimento psichedelico, poiché come ricorda Mason “era accaduto attorno a noi – non dentro di noi” (dal Melody Maker del gennaio ’67)…E anche qui l’unico ad andare fino in fondo fu davvero Syd, lui viveva l’eccesso senza filtri, sentendosi artefice e pittore di quadri musicali, mentre gli altri (Mason e Waters) cavalcarono il periodo tenendosi anche snobisticamente in disparte. D’altronde Waters dichiarò che prese acido solo un paio di volte in vita sua, quindi non fu il collante sommo per produrre le loro atmosfere immaginifiche, come recita la vulgata che li vede tutti e quattro a profondere note allucinate in preda alla droga. Fu solo Syd a prendere la tangenziale. Come nei manicheismi su “Chi è Pink?” (sarcastico refrain di Have a Cigar, proprio per il loro non apparire come rock star di rappresentazione canonica…) bisogna prestare attenzione al fattore Wright, così bisogna essere cauti nell’inglobarli semplicemente in una corrente, quella psichedelica, che esauriscono mentre mutano pelle tra primo e secondo disco, visto che abbandonando gli stilemi della prima psichedelia, calcarono sull’avanguardia, per la massiccia dose di ricerca introdotta in tal senso del tastierista, amante di Stockhausen e del jazz, e molto meno legato agli stilemi rock e pop rispetto al resto della band. Dopo Atom Heart Mother del 1970 la definizione generica fu progressive, ma anche qui c’è qualcosa che non riesce a racchiudere l’essenza. Così come nel definire in toto il genere, bisognerebbe aver sempre molto chiaro come la loro psichedelia non ebbe nulla in comune con quella americana: notò ciò anche Chet Helms, impresario texano dell’Avalon Ballroom (tempio della psichedelia di San Francisco), che ricordava come le band americane (Quicksilver Messenger Service, The 13th Floor Elevators, Big Brother and the Holding Company, Grateful Dead, Moby Grape, etc.) affondassero comunque le radici nel blues, mentre “loro erano più inflenzati dall’avanguardia classica, Stockhausen. La mia prima impressione fu che erano atonali e amelodici, musica spaziale, muri di suono e feedback…”.

Anche circa la musica giovanile come figlia del proletariato (e tali erano le maggiori band dell’ondata precedente, Beatles e Stones in testa), bisogna ascoltare le parole di un amico intimo del periodo, che arrivò a dichiarare: “Waters e Mason rappresentano tutto quello che Syd rifiutava. Anche se suonavano in un gruppo rock, erano soddisfatti di esser stati studenti di architettura, e per aver seguito in tutto l’amabile copione dei ragazzi della buona borghesia…”. Quindi Syd era l’artista puro, estraneo anche alla band dove suonava (ai 2/4, visto che Wright gli fu vicino, per sensibilità, amicizia e capacità di visione). Altri due punti che li distanziarono dagli usi e costumi della tribù del rock sono esemplificati da queste dichiarazioni: «Non tentiamo di vendere noi stessi, ma soltanto la nostra musica. Abbiamo adottato questa linea di condotta fin dall’inizio. Non abbiamo mai avuto un agente pubblicitario e non ne abbiamo mai sentito il bisogno. Non andiamo alle feste mondane, così come non frequentiamo i locali di Londra. Per strada la gente non ci riconosce, e se anche lo facesse non sarebbe un problema» (Richard Wright). E poi Nick Mason: «I Pink Floyd non sono mai stati una band che fa leva sul sesso: noi non ci mettiamo a saltellare qua e là per il palco, con il pacco bene in vista! I nostri fan non ci hanno mai considerato sexy…». Pessima disponibilità a mostrarsi in società, refrattari ai compromessi e per nulla propensi ad esprimere alcunché col corpo (circa le esibizioni dal vivo, molti giornalisti li bollarono come automi): parvero degli alieni nel circuito della musica, percepiti algidi fino a risultare molto antipatici ai più.

bisogna ascoltare le parole di un amico intimo del periodo, che arrivò a dichiarare: “Waters e Mason rappresentano tutto quello che Syd rifiutava. Anche se suonavano in un gruppo rock, erano soddisfatti di esser stati studenti di architettura, e per aver seguito in tutto l’amabile copione dei ragazzi della buona borghesia…”. Quindi Syd era l’artista puro, estraneo anche alla band dove suonava (ai 2/4, visto che Wright gli fu vicino, per sensibilità, amicizia e capacità di visione). Altri due punti che li distanziarono dagli usi e costumi della tribù del rock sono esemplificati da queste dichiarazioni: «Non tentiamo di vendere noi stessi, ma soltanto la nostra musica. Abbiamo adottato questa linea di condotta fin dall’inizio. Non abbiamo mai avuto un agente pubblicitario e non ne abbiamo mai sentito il bisogno. Non andiamo alle feste mondane, così come non frequentiamo i locali di Londra. Per strada la gente non ci riconosce, e se anche lo facesse non sarebbe un problema» (Richard Wright). E poi Nick Mason: «I Pink Floyd non sono mai stati una band che fa leva sul sesso: noi non ci mettiamo a saltellare qua e là per il palco, con il pacco bene in vista! I nostri fan non ci hanno mai considerato sexy…». Pessima disponibilità a mostrarsi in società, refrattari ai compromessi e per nulla propensi ad esprimere alcunché col corpo (circa le esibizioni dal vivo, molti giornalisti li bollarono come automi): parvero degli alieni nel circuito della musica, percepiti algidi fino a risultare molto antipatici ai più.

In questa ricerca strumentale (prima di tutto) ognuno ha svolto la sua parte; si ha la perfetta rappresentazione dell’anima psichedelica del primissimo periodo, con la stella di Barrett ben alta, in Astronomy Domine e Interstellar Overdrive: due capolavori. Nel primo la profondità delle tastiere aleggia e permea i passaggi dove le chitarre sono veri e propri rasoi, ma lo stile di Barrett, primordiale ed istintivo, verrà levigato in parte nella resa dal vivo del pezzo, come su Ummagumma del 1969: lì il Gilmour che sulle prime si limita a cercare di riempire il posto del Genio Pazzo, iniziò a far sentire tutta la sua peculiarità. Nella resa dal vivo, c’è il break nel quale l’organo di Rick sospende il tutto, sollevando spettrali accordi che ridiscendono come onde, per poi riprendere nel caos ritmico d’uno zigzag tra gli astri. Interstellar Overdrive, dal vivo si dilatava enormemente e diventatava il brano ove il carisma di Syd si esprimeva nel modo più libero. La versione definitiva è contenuta in Tonight Let’s All Make Love in London (una sorta di documentario su quei vivaci anni); i Floyd insieme ai Soft Machine erano di vedetta nella comunità psichedelica dell’epoca (il tempio per loro era l’UFO Club), si conoscevano bene tra loro, ed ebbero un problema comune subito dopo il primo disco: il loro elemento più eccentrico dava segni di scarsa integrabilità con l’industria musicale e (nel caso di Syd) di squilibrio portato dalle droghe. Quando Syd e Kevin Ayers lasciarono i rispettivi gruppi, l’angolatura dovette per forza mutare, ovvero sia i Soft sia i Floyd non ebbero mai più quel candore infantile, come da fola acida.

In questo doloroso cambio di prospettiva i Floyd provarono quello che avrebbe potuto essere, ma non è mai stato, se non come utopia: la formazione a 5, con Barrett che avrebbe dovuto assumere il ruolo ricoperto nei Beach Boys da Brian Wilson (elemento parimenti ingestibile ed instabile che ad un certo punto fungerà da autore dietro le quinte) o anche quello che poi fu di Peter Sinfield nei King Crimson: poiché credevano potesse ancora essere il paroliere, l’illuminatore che scrive per altri ma che ormai non riesce più a saltare sul palco del rock. Fu solo un abbozzo, perché Gilmour ne prese il posto definitivamente. Uscendo di scena il Diamante Pazzo, la collaborazione fu la chiave della ricerca e in tutta questa fase il contributo di Richard Wright fu enorme (che per la verità costruisce il muro tastieristico già nel primo disco, spesso dominato dalla Rick’s Turkish Delight, come chiamavano per scherzo i suoi ricami orientaleggianti ed ipnotici su scale modali indiane), proprio nella transizione da una psichedelia giocosa, infantile e fatata (in cui c’era un solo mattatore) ad una più fredda, liquida, di pura ricerca a squarci eterei (partecipata da tutti e quattro).

Il passaggio da Piper at The Gates of Dawn (1967) a Saucerful of Secrets (1968) mise sulle spalle del tastierista l’incarico di compositore melodico del gruppo, mentre il nuovo arrivato Gilmour dovette certamente guardarsi intorno ed ambientarsi (riguardo alla title track disse che il “merito fu degli studenti di architettura” – gli altri 3), cosa che non gli fu difficile visto il grande gusto ed il carattere accomodante, tuttavia la pressione post-Syd lo mise alla prova. Mason mise tutto l’impegno possibile, dispensando battute e solidità nel ruolo, mentre Waters con la sua innata predisposizione a compattare le forze in vista di uno scopo, fu colui che evitò il disperdere delle forze, il sergente di ferro necessario. I Floyd dovevano continuare con o senza Syd, per cui il bassista/cantante sentì tutta la responsabilità, nel vuoto creativo che si era venuto a creare. Ma la rotta cambiò nell’alchimia perfetta tra le parti, e proprio in questi primi anni in cui Gilmour non aveva ancora trasposto l’apporto chitarristico nei territori melodici che gli sono propri (doveva volente o nolente cercare di ricalcare lo stile abrasivo di Syd almeno fino ad Ummagumma), Wright si mostrò un motore inesauribile, ovverò colui che fornì profondità e dinamismo ai non sempre euclidei incastri tra le parti; molti dei pezzi più lunghi erano collage di frammenti nati da uno solo di loro e poi ricomposti, quindi appare chiaro che l’organo fu lo strumento per far percepire meno traumatici questi veri e propri cambi di prospettiva. Il suo lavoro rendeva meno irruenti gli sciabordii o li incrementava, come nella vorticante A Saucerful of Secrets, dove nella versione dal vivo (parte centrale) prendeva letteralmente a schiaffi il proprio strumento. Questo brano contiene tutta la differenza tra la prima e la nuova psichedelia. Il brodo primordiale, una sorta di pozzo da cui attingere per tutto il resto della carriera: qui le parti strumentali sono aggregate come fossero esplosioni d’altri sistemi solari.

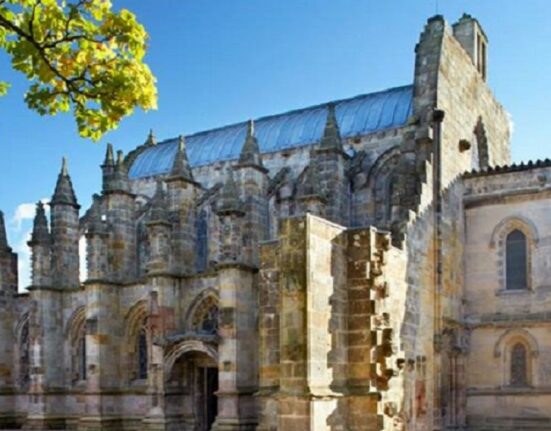

Il pezzo presenta una tripartizione, una sorta di immersione nell’oscurità tramite la prima parte, con la tensione che sale a mille; poi la mediana con i suoi rumori violenti è la guerra dell’esistenza nel suo svolgimento. Infine la risalita a battaglia conclusa: una conclusione che sa di vittoria, di sacrale apoteosi su tutto ciò che ci aveva fatto temere, inabissandoci nella violenza precedente. Il finale, con le struggenti note di Celestial Voices, è il punto in cui le tastiere dettano la danza liberatoria, che esplode in una maestosa colonna sonora per il risveglio solare, dopo le tempeste della nostra Selva Oscura. Brano estremamente suggestivo soprattutto dal vivo, tanto che il dj e giornalista John Peel (non uno qualunque, ma probabilmente l’essere umano ad aver visto più concerti) descrisse l’esecuzione ad Hyde Park (in occasione dell’uscita del disco si esibirono in un concerto gratuito) in questi termini:

“Dico sempre che il miglior concerto all’aperto che mi sia mai capitato di vedere fu quello dei Pink Floyd ad Hyde Park. In quell’occasione noleggiai una barca a vela, remai fino in mezzo al Serpentine e mi sdraiai ad ascoltare la band: la loro musica allora s’intonava perfettamente all’aria aperta…Eseguirono A Saucerful of Secrets e altre canzoni. Sembrava che riempissero l’intera volta celeste e tutto lo spazio attorno. In sintonia perfetta con il movimento dell’acqua, degli alberi e di tutto il resto. Insomma un evento perfetto. Penso che sia stato il più bel concerto che abbia mai visto”.

Rimase uno dei punti di forza dei loro concerti fino al ’71, quando Rolling Stones notò acutamente: “La distanza cui il gruppo l’ha portata, anche rispetto alla registrazione dal vivo di Ummagumma è notevole. Il gruppo, e soprattutto Wright, ha raggiunto una complessità e una profondità nel costruire nuances sul filo conduttore della musica, ben oltre quanto è contenuto nella versione in studio o in quella concertistica”. Uno dei massimi capolavori dei Pink Floyd, dove la forma canzone viene distrutta, oltrepassata, dove si lancia il testimone per le sperimentazioni ardite del Kraut (pensiamo ai primi Tangerine Dream ma anche agli Ash Ra Tempel) e da dove si risalirà per ritrovare la propria forma-canzone, non una qualsiasi. Via via fino a Dark Side, l’album giusto nel momento giusto, come notò Rick in un’intervista del ‘88 a Schaffner, durante la tournée: “Perché continui a vendere non so. Ha toccato le corde giuste, all’epoca. Sembrava che tutti stessero aspettando quest’album, che qualcuno dovesse farlo.“

In questa transizione in cui Gilmour era un poco intimidito nel rimpiazzare Barrett e non era ancora integrato a mille nella formazione, con un Waters che faceva il diavolo a quattro per tenere unita la band ed un Mason a ruota, Wright riceveva su di sé la responsabilità di orchestrazione (in tal veste compare esplicitamente in Atom Heart Mother) del Pink Floyd sound, essendo anche l’unico a saper leggere uno spartito. La band dell’immediato post-Barrett fu da un lato costretta a compattarsi, mentre dall’altro sorsero naturalmente dei nuovi equilibri: Roger era quello che teneva assieme gli intenti, colui che caratterialmente spronava gli altri; Wright era il compositore melodico, che costruì qualche singolo (Paintbox, It Would Be So Nice) per non far affievolire l’attenzione (visto che la stampa era più interessata a Barrett che al resto dei Floyd e non dava molto credito ai restanti, senza il primo leader); il nuovo entrato Gilmour si integrò pian piano e, musicista di rara sensibilità, diventò il portavoce dell’anima musicale negli anni più tardi, quando Wright apparentemente esaurì la sua vena creativa, o propriamente si fece da parte anche per demerito suo, a causa di un carattere remissivo, che non andava di pari passo col talento; Mason era il burlone e l’unico amico di Waters, il solo ad aver partecipato ad ogni registrazione, ad ogni disco del Pink Floyd Sound (come lo chiamavano all’inizio): delle volte il meno artistico si ritrova in una strana dimensione, in occulta plancia di comando.

Nel passaggio dalla psichedelia barrettiana a quella successiva, non è la semplice somma ad esser maggiore delle singole parti, ma è il prisma a brillare di quattro luci, di tre menti creative principalmente, con anche Mason comunque a firmare i brani corali. Ma in nessun caso si parlerà di una figura a scalzare le altre, prima di Animals, e ciò è messo in evidenza da un’intervista rilasciata in Australia nel 1971, contenuta nello splendido cofanetto del 2016, Reverber/ation. Gilmour lì sottolineò (anche con un certo imbarazzo): “Credo che sul palco ci sia una collaborazione musicale, ma non funziona così in studio…Non si tratta di un rapporto musicale tra di noi. Siamo individualità che lavorano insieme e spesso ci sono vere e proprie battaglie”. Sollecitato, Waters chiarì come venivano prese le decisioni interne: “Si tratta di trovare un terreno comune. E ognuno nella band ha una sorta di potere di veto. Cioè se qualcuno è entusiasta di qualcosa e qualcun altro dice che non gli va…Allora il veto tende ad essere la forza più forte. Quindi viene scalzato”. Anche l’atteggiamento e il tono del bassista qui paiono molto differenti da quelli che avrà successivamente: negli anni dell’apprendistato i Pink Floyd avevano quindi trovato una formula per unire personalità, stili, sensibilità ed intelletti diversissimi e la ferrea regola del veto che chiunque poteva porre sull’altro era lo stimolo ad operare al meglio nel crogiolo, a rendere più preziosa e sfumata la proposta.

La psichedelia di A Saucerful si fa più fredda di quella degli esordi (riscaldata da qualche illusione flower power, dagli abusi di droga e da uno sperimentalismo più acido); Piper è un capolavoro quanto lo è A Saucerful, ma sono lo specchio di due inizi: il primo reca in sé anche il rimpianto per tutto quel che poteva ancora dare il menestrello Barrett; il secondo è l’inizio a 5 (Barrett figura autore di un solo brano, un commiato raggelante, di ossimorica, disturbata lucidità: È incredibilmente premuroso da parte vostra credermi qui / E vi sono molto riconoscente per aver chiarito / Che in realtà non sono qui /E mi chiedo chi potrebbe scrivere una canzone come questa), il volo nei terreni di uno sperimentalismo più riflessivo ma meno fatato, in una liquida ed esoterica esplorazione nelle possibilità della tecnologia. Le alchimie sonore non passarono da grandissima tecnica personale né nel primo né nel secondo disco (come nel resto della carriera), la spigolosa frammentarietà dei viaggi cosmici dei primi dischi andrà smussandosi solo dopo il periodo più estremo e terminerà con l’anno 1969 e la pubblicazione di Ummagumma, ove tutto si riversa in prospettiva visionaria e ben poco legata a virtuosismi. È esemplificativo che Mason confessi la sua invidia per un gruppo dalla potenza atomica: i Cream. “Il gruppo che mi faceva pensare: Questo è quel che vorrei saper fare”. Ma con musicisti di quella preparazione non sarebbero mai nati i Pink Floyd.

Con il 1968 c’è già uno stacco, anche temperamentale: i quattro Floyd sono l’esatto opposto del pathos, sul palco, e senza Syd non ci fu più quell’istinto incendiario, nessuno aveva la qualità di “brillare” da solo…Con quelle mani protese verso la folla…Mentre riverberavano le note di Astronomy Domine…Non potevano contare più sulla sola autentica figura che s’avvicinava ad esser un’icona rock. Per cui la band serrò i ranghi e divenne forzatamente un gioco di squadra, senza l’unico vero solista: tanto lavoro, estremo sacrificio in quegli inizi dove dovettero reinventarsi. Poi soddisfazioni da dividere equamente, almeno fino ad Animals. Ciò che si mette in moto con A Saucerful ci porterà al cuore del periodo d’oro, che comprende Wish You Were Here, ma che ha un punto di termine ideale già con Dark Side of The Moon. Ovviamente ci sarà chi farà notare come il periodo di massima coesione creativa tra tutti, nell’ottica watersiana è soltanto propedeutico alle realizzazioni personali di The Wall e di The Final Cut, ma noi faremo notare come il periodo d’oro finisca quando la spinta di Richard Wright viene meno. È una questione di prospettiva, che non annulla l’altra, va integrata o separata. Ovvero si può pensare a Waters leader maximo, ma nel post Wish You Were Here, prima era già l’encomiabile ed infaticabile tessitore, ma le trame dell’ordito non gli sarebbero mai riuscite con il suo solo filo. Il creativo che sta in ombra un po’ per sua volontà, e un po’ per la preponderanza della personalità degli altri è simboleggiato da quel famoso “fattore Harrison”, ovvero il terzo incomodo dietro la coppia Lennon/McCartney nei Beatles, così la stessa cosa si può dire per John Paul Jones dei Led Zeppelin dietro a Page/Plant, ma nel caso di Wright non è propriamente di subalternità e di contributo di pochi pezzi che si parla, bensì di vitale partecipazione alla scrittura e alla resa di tanti tra i brani più noti (in misura abbastanza considerevole anche JPJ contribuisce nella scrittura di molti brani celebri, in parte certamente minore Harrison, che tuttavia sforna almeno un paio di capolavori prima della carriera solista).

La coesione tra le parti che crea un’entità superiore alla somma è esemplificata nelle grandi suite (firmate da tutti): A Saucerful of Secrets, Atom Heart Mother, Echoes, considerando Shine on You Crazy Diamond, anche se a firma del trio Wright/Gilmour/Waters, l’ultimo grande capolavoro figlio di questa arte combinatoria tra i talenti individuali, che fecero di necessità virtù dopo l’abbandono del Diamante Pazzo (ed infatti Interstellar Overdrive, a firma Barrett/Wright/Waters/Mason è una suite di tutt’altra natura), proprio per cercare l’unione dopo aver seguito sostanzialmente il carisma del primo leader, fin dove reattivo. Altri esempi di grande coesione sono Careful with That Axe Eugene, One of These Days, Time: tutte a firma collettiva. È soprattutto la struttura ipnotica di Attento con quell’ascia, Eugenio (b-side del singolo Point Me at The Sky) ad acquisire status di brano dal vivo per eccellenza, e di esso troviamo una versione definitiva in Ummagumma (1969), album doppio che operò una soluzione interessante: il primo disco li ritrae al meglio del loro potenziale ed è uno dei live più importanti della storia del rock, il secondo reca composizioni non di gruppo ma di ogni singolo, separate, proprio come i Soft Machine che in Third (1970) riservarono una facciata a ciascun componente. Album che vede le tastiere di Wright onnipresenti nella parte live ed inizia in studio proprio col suo Sysyphus: ottimo esempio di avanguardia che preludia i pezzi più bucolici (e al contempo acidi) di Waters, la cavalcata straniante di Gilmour e i sincopati suoni di Mason, che ci invita ad uscire dal disco prendendo un tè con uno sbiadito Gran Vizier della memoria.

Con Atom Heart Mother (1970) sarà la dimensione orchestrale ad imporsi e anche qui noteremo il grande apporto di Wright, con l’organo a dirigere le chitarre di Gilmour in apoteosi, mentre tutto si unisce in un sommo pastiche. Rick insieme all’arrangiatore Ron Geesin (uno dei pochi esterni il cui nome compare nei crediti del periodo d’oro) controllò la partitura della suite di testa, che germogliò da un riff iniziale di Gilmour. Fu il primo album numero 1 in Inghilterra. Oltre alla suite che dà il titolo, ve n’è un’altra meno riuscita, ricordata con estremo senso critico da Wright “per essere onesti è un pezzo scadente” e da Gilmour ” la cosa che abbiamo messo assieme più a casaccio”, ha all’interno comunque momenti di pura poesia psichedelica: tra i suoni della Colazione di Alan vibrano le note di una band che muta mese per mese (concerto per concerto i pezzi si stratificano) e qui fissa in suono il proprio desiderio di eccedere il rock in una mistura che non esiteremmo a definire “classica psichedelica per raffinati bohémien”.

Ron Geesin (uno dei pochi esterni il cui nome compare nei crediti del periodo d’oro) controllò la partitura della suite di testa, che germogliò da un riff iniziale di Gilmour. Fu il primo album numero 1 in Inghilterra. Oltre alla suite che dà il titolo, ve n’è un’altra meno riuscita, ricordata con estremo senso critico da Wright “per essere onesti è un pezzo scadente” e da Gilmour ” la cosa che abbiamo messo assieme più a casaccio”, ha all’interno comunque momenti di pura poesia psichedelica: tra i suoni della Colazione di Alan vibrano le note di una band che muta mese per mese (concerto per concerto i pezzi si stratificano) e qui fissa in suono il proprio desiderio di eccedere il rock in una mistura che non esiteremmo a definire “classica psichedelica per raffinati bohémien”.

Meddle (1971) contiene un brano apicale come Echoes: all’interno di esso vi è proprio l’incastro tra il testo poetico e l’evocatività vulcanica (si staglia in una perfezione assoluta con le immagini che girarono tra i miasmi del Vesuvio) della furia strumentale, con l’intermezzo che pare una discesa nel “bosco”, nella Selva Oscura, fatto di un buio intenso a raggi di rapidi graffi nelle profondità della psiche, per poi risalire, esser crisalide (per riferirci alla maglietta indossata dal batterista durante il Live at Pompeii). In Echoes le idee musicali vennero più da Dave e Rick (memorabile l’inizio, con il suono del piano attraverso l’altoparlante Leslie, che crea una risonanza onirica…). Il lungo brano è davvero la somma di tutte le parti: ovvero il perfetto esempio di musica progressiva in cui persino la non brillantissima sezione ritmica cavalca e contribuisce a far si che sia il loro “poema epico sonoro”, per usare parole di Waters. Così come Echoes partì dalla nota di Rick, One of These Days prese vita da un riff di basso su una nota, filtrato attraverso l’unità eco Binson. I pezzi melodici dell’album sono zuccherini beatlesiani di ottima fattura, ma One of These Days è concretamente l’avvistamento di una musica a venire: qui il basso di Waters non fa prigionieri, la chitarra è come una fucina dal quale zampillano i fiotti, le tastiere non incidono con grandi variazioni ma sottolineano il poderoso incedere del tema, a tocchi precisi, chirurgici, e Mason ha una delle rare occasioni da “cantante” (ovvero presta la voce per quel falsetto rallentato e fintamente minaccioso: “uno di questi giorni ti taglierò a pezzettini”).

La fusione tra avanguadia-classica-surrealismo grafico-psichedelia e pastiche filmico si ha in Atom Heart Mother, mentre con Meddle l’elemento fantascientifico si fa roboante, poiché One of These Days continua a suonare imprendibile, proiettata in un futuro senza confini. Echoes è la pura evocatività che ricama se stessa, nella perfetta unione con i miasmi di Pompei, a ben vedere il filmato. Nell’antico anfiteatro i quattro si stagliano ritualmente, distaccati, si assiste dunque ad un’esibizione dell’assenza dall’alto valore simbolico (chi non apprezza la fase del pieno successo reputa il Live at Pompeii la fine della band, ad ogni modo il termine del periodo più arditamente sperimentale), come negli stessi intenti del regista Adrian Maben:

“La combinazione tra l’anfiteatro vuoto di Pompei e la musica dei Floyd fu una grande idea. Non dimentichiamoci che quel film fu creato come un qualcosa che andasse contro l’idea di Woodstock e quindi: isterismi, flower power e esperienza hippie. La musica era davvero importante combinata con la strana atmosfera della predestinata città di Pompei. L’una amplificava l’altra. Mi dissero: i Pink Floyd hanno davvero suonato per i morti! Quando i Pink Floyd iniziarono a suonare nell’anfiteatro, Peter Watts, l’ingegnere del suono della band, mi disse che il suono prodotto era straordinario. Le risonanze rimbalzavano sui muri di pietra e producevano degli effetti eco che ancora oggi sarebbe impossibile riprodurre in uno studio”.

segue…

Stefano Eugenio Bona

4 Comments