di Mario M. Merlino

Nell’aprile del 1871, su una diligenza che oltrepassava la sommità del Gottardo, il caso volle che si incontrassero un uomo ormai prossimo al tramonto ed un giovane, non ancora trentenne. Giuseppe Mazzini e Federico Nietzsche. Per dare ai cavalli un breve riposo ai viaggiatori fu concesso scendere e ammirare il panorama. E il vecchio indicò allo sconosciuto giovane come, oltre i monti, si distendesse la Penisola.

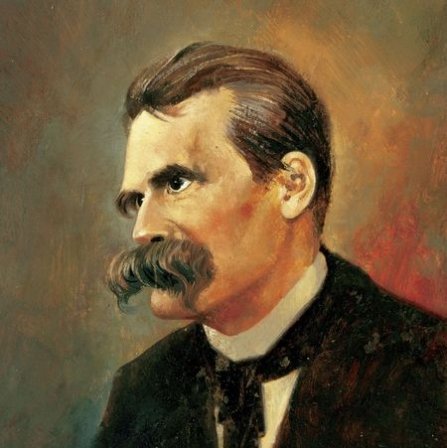

Proscritto senza perdono alcuno dalla monarchia sabauda, come ricorda Daniel Halevy in Vita eroica di Nietzsche, sotto falsa identità Mazzini era rientrato in Italia per viverci gli ultimi suoi momenti. Morente, il 10 marzo del 1872, al medico che l’assisteva, sorpreso di come questo straniero – egli infatti aveva assunto nome inglese – parlasse tanto correttamente la sua lingua, rispose: ‘vedete, nessuno ha mai amato l’Italia quanto me’.

(E mi si consenta annotare come, durante la Repubblica Sociale, si andò sostituendo il suo ritratto alla effigie di Mussolini negli edifici pubblici, quale richiamo alla Repubblica Romana del 1949 e – credo – nell’intento di disfarsi di quel culto della personalità, con il carico di adulazioni incensi e falsi inchini, che avevano gravato soffocando, troppo spesso, la più profonda e autentica essenza del Fascismo).

Questo vecchio, dunque, ormai stanco e deluso eppur mai domo nell’amor patrio, fiero ideale di tutta una esistenza, volle donare al suo giovane e sconosciuto (ne intuì la folle e disperata postuma grandezza?) compagno di viaggio una massima di Goethe: ‘Niente accomodamenti, in integrità, pienezza, bellezza, vivere risolutamente’. E Nietzsche non dimenticherà più né queste parole né il grande italiano che gliele aveva consegnate a monito, là respirando l’aria salubre e ammirando le alte vette dei monti. Anni dopo, ascoltando da Malwida von Meysenbug vicende e figure rivoluzionarie da lei conosciute, ebbe a dirle: ‘L’uomo che venero di più è Mazzini’.

L’invito di Goethe e la visione delle montagne. In Ecce Homo quel suo spasmodico bisogno di raccontarsi alla vigilia del crollo finale, egli ricorda come annotasse, su un foglietto di carta ‘a seimila piedi al di là dell’uomo e del tempo’, la primigenia intuizione dello Zarathustra. Aggiungendo, poi, ‘andavo quel giorno lungo il lago di Selvapiana (siamo in alta Engadina), attraverso i boschi; presso un masso imponente che si ergeva a piramide non lungi da Surlei mi fermai. Lì mi venne questa idea’. E Il bosco ed il sentiero rimandano alla radura, lo spazio dove i raggi del sole e l’azzurro del cielo si offrono alla vista.

(Non a caso in tedesco la parola ‘radura’ si dice Lichtung e Licht è il termine che indica la luce, motivo questo su cui il filosofo Martin Heidegger ha riflettuto in modo affascinante e risolutivo. Basti leggersi, ad esempio, le prime pagine di Sentieri interrotti).

La luminosità dell’ora appartiene alla grandezza dell’animo: esso solo è capace di coglierne intensità ed ampiezza. E ciò, va da sé, ci conduce alla massima di Goethe. Vivere risolutamente non è forse la premessa di quel Lebe gefaehrlich!, di quel vivere pericolosamente di cui Nietzsche si fece apostolo? D’altronde essere risoluti equivale a rigettare sempre e in ogni caso il gioco osceno del compromesso, d’acconciarsi in protetti e ovattati ripostigli e prediligere la sosta al cammino. Essere insomma sempre per un sì o per un no, sempre chiari e determinati. Ma chi sono coloro a cui il destino affida il pericolo? Sempre Nietzsche lo esprime ne La gaia scienza, aforisma 283 dal titolo Precursori: ‘…il segreto per raccogliere dall’esistenza la fecondità più grande e il diletto più grande, si esprime così: vivere pericolosamente!’. E ciò è permesso a ‘uomini nei quali serenità, pazienza, semplicità e disprezzo delle grandi vanità siano altrettanto innati quanto magnanimità nella vittoria e indulgenza verso le piccole vanità di tutti i vinti; uomini capaci di un giudizio penetrante e libero su tutti i vincitori e sulla parte che il caso ha in ogni vittoria e fama; uomini con proprie festività, con propri giorni di lavoro, con propri tempi di lutto, adusati al comando e sicuri e subito pronti ad ubbidire quando occorre…’.

(Altro e ben altro si potrebbe e si dovrebbe trascrivere; altro e ben altro si imporrebbe alla nostra attenzione, alla nostra riflessione. A tutte quelle schiere che fecero della romanità virtù; a tutti quei solitari, nomadi dell’esistenza, che seppero donarsi a travalicare ogni ultimo orizzonte).

Ormai un secolo ed oltre è passato, prossimo l’anniversario di quel 25 agosto del 1900, dalla morte di Nietzsche in Weimar (la città di Goethe, del resto). Un secolo, il Novecento, ove la sua voce, ora esaltata al ritmo reiterato del rullo dei tamburi nelle notti di maggio a Norimberga ora dispregiata (perché altro non poteva darsi come Egli ci ha mostrato avvisandoci che ‘l’oggi appartiene alla plebe’), interpretazioni suggestioni fraintendimenti, echeggia quale premessa e promessa d’ulteriori tempi a venire, d’aurore – è il nostro auspicio – a battere le tenebre cupe e mefitiche stese come sudario sulla terra e il sangue d’Europa…

Ripensare, dunque, anche a quell’incontro fortuito e mai ottenebrato tra Mazzini e Nietzsche. E perché no? Al Mazzini abile suonatore di chitarra, tanto da scrivere sul valore della musica; a Nietzsche che scoprì come il dio Dioniso c’invita a dare alla vita il passo lieve della danza. Entrambi, musica e danza appunto, che sono il senso tragico dell’esistere qui ed ora.

4 Comments