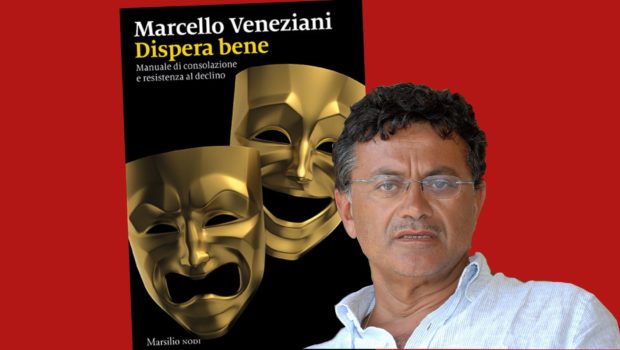

L’ultimo libro di Marcello Veneziani ha tratto classico. Al termine della prima lettura, agevolata dalla prosa accattivante dell’autore, si esce con la netta sensazione di trovarsi di fronte ad uno scritto che, per contenuti e stile, rinvia ad altri tempi. Protagonista indiscusso è Veneziani stesso che, attraverso un processo di autoanalisi, di scandaglio del proprio vissuto esistenziale e spirituale, prova a trarre un bilancio, riflettendo sugli obiettivi conseguiti e su quelli mancati, che esplicita in queste pagine, senza false coperture, a beneficio dei lettori. Egli si rivolge, prioritariamente, a quanti siano giunti alle stesse conclusioni, a quanti non sperano più in niente e in nessuno: «Non speri neanche in te stesso e in chi ti vive intorno […] Ti rifugi in una sola priorità: star bene con se stessi» (p. 9). Stiamo parlando del volume, Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino, da poco edito da Marsilio (pp. 152, euro 17,00). Non tema, comunque, chi ci legge, non siamo di fronte ad una riesumazione della tesi del «disancoraggio dalla storia», all’ennesima proposta pessimistica centrata sulla rinuncia ad agire. Niente di tutto questo. Veneziani, oltre che al lettore suddetto, si rivolge, nei due capitoli conclusivi, ad un ragazzo nato nel nuovo millennio e ad un neonato.  E’, quindi, esposto sul domani e non potrebbe essere diversamente, in quanto il libro invita a riaprire il colloquio con l’eterno. Il primo colloquiante di vaglia che ci viene in mente, dopo la lettura di, Dispera bene, è Seneca. Questi, nelle pagine de, La tranquillità dell’animo, si rivolge al giovane amico Sereno, rincuorandolo: il suo stato interiore, attraversato da apparenti contraddizioni, può essere sedato da una conduzione virtuosa della vita, centrata sulla pratica dell’otium. Altro precedente autorevole, a noi più vicino, è rappresentato da Miguel de Unamuno. Questi ha scritto poeticamente in, A un giovane letterato, uno dei saggi contenuti in, La tragedia del vivere umano: «Le ho sempre augurato speranze che non si realizzino né si dipartono da lei, speranze sempre verdi e senza frutto sempre, speranze in eterna fioritura». Ecco, ci pare che il disperare bene di Veneziani rinvii, per certi tratti, a questa eterna fioritura, un sentimento della vita centrato sullo «svuotamento» dell’Io.

E’, quindi, esposto sul domani e non potrebbe essere diversamente, in quanto il libro invita a riaprire il colloquio con l’eterno. Il primo colloquiante di vaglia che ci viene in mente, dopo la lettura di, Dispera bene, è Seneca. Questi, nelle pagine de, La tranquillità dell’animo, si rivolge al giovane amico Sereno, rincuorandolo: il suo stato interiore, attraversato da apparenti contraddizioni, può essere sedato da una conduzione virtuosa della vita, centrata sulla pratica dell’otium. Altro precedente autorevole, a noi più vicino, è rappresentato da Miguel de Unamuno. Questi ha scritto poeticamente in, A un giovane letterato, uno dei saggi contenuti in, La tragedia del vivere umano: «Le ho sempre augurato speranze che non si realizzino né si dipartono da lei, speranze sempre verdi e senza frutto sempre, speranze in eterna fioritura». Ecco, ci pare che il disperare bene di Veneziani rinvii, per certi tratti, a questa eterna fioritura, un sentimento della vita centrato sullo «svuotamento» dell’Io.

E’ un esercizio di pensiero, quello di Veneziani, consapevole del fatto che il filosofo, per definizione, è essere anfibio: «vive dentro e fuori dal mondo, immerso nell’acqua, come tutti, ma poi affiora e respira in un cielo ulteriore» (p. 14). Con queste pagine egli prospetta l’alternativa dell’ulteriorità, posta abilmente a confronto con la mestizia del presente, a quanti ambiscano rapportarvisi, consapevole della lezione michelstaedteriana che la via alla Persuasione: «non è corsa da omnibus». Per accedere ad essa è necessario avere contezza dell’insegnamento bruniano: nella tristezza vive sempre la possibilità della gioia, così come nella gioia vige la malinconia. Tale cognizione fa sì che l’animo umano sia in attesa delle sorprese che la vita può riservarci sul piano individuale, e su quello comunitario. La disperazione operosa, può così fruttificare. La situazione contemporanea, sotto il profilo esistenziale, è connotata dalla scomparsa del futuro. Viviamo nell’eterno presente della produzione-consumo, in cui il feticismo della merce incarna, non potendo essa soddisfare la nostra tensione all’infinito, la ragione del tedium vitae dei nostri contemporanei. Esperiamo la vita quale infinito tramonto, ma non scorgiamo i bagliori di una nuova aurora: «Il sito del futuro in una società votata ai consumi è la discarica» (p. 26), chiosa l’ autore. Anche le relazioni umane, segnate dalla reificazione, sono divenute liquide. Per non parlare delle identità, a partire da quella sessuale. Ma: «Nonostante lo stato fluttuante, liquido e gassoso delle nostre relazioni, c’è qualcosa di solido che resta e si chiama Natura col suo ordine» (p. 31) . Tornare a osservare la natura, come nel secolo scorso, di fronte ai dis-astri prodotti dalle filosofia della storia, fece Löwith, è cosa essenziale per comprendere che oltre noi, dopo di noi, qualcosa sopravvive all’entropia irrefrenabile che pare dominare la vita. I metra naturali arginano, in modo rigoroso, il fiume carsico della disperazione, che si agita in ogni uomo nel suo confronto, oggi silenziato e non ritualizzato, con la morte. La disperazione diviene operosa in un’eterogenesi dei fini.

La natura insegna a distinguere il futile dall’irrinunciabile e ci indica la strada per liberarci dall’accessorio. Sintonizziamoci sui suoi ritmi, suggerisce Veneziani, e impareremo a rendere ogni nostra giorno festivo. Pratichiamo il classico amor fati, accettiamo i limiti che ci costituiscono, non ribelliamoci, titanicamente ed utopisticamente, al ciclo cosmico che prevede il rincorrersi di vita e morte e con Spinoza rendiamoci: «indipendenti dalla speranza» (p. 38), liberiamoci dal timore della fine. In fondo: «il sé è un passaggio, un ponte. Vuotarsi di sé per riempirsi d’universo» (p. 40). Un tale atteggiamento induce la vita a sintonizzarsi con il principio di piacere, ma anche con il principio di realtà. Per vivere in tranquillità d’animo, Venezaini suggerisce il distacco dalla politica: «Dispera dei rimedi politici, prenditi gioco dei suoi paraventi morali, curati solo di starne lontano e di esserne immune. E sposa comunità naturali o elettive extrapolitiche» (p. 50). Del resto, in un epoca nella quale le presunte classi dirigenti e quelle subalterne condividono le pulsioni catagogiche della post-modernità, non resta che la via della turris eburnea, dell’apolitia evoliana: «La situazione che è davanti ai nostri occhi […] è la seguente: da un verso […] potentati che guidano il mondo in base ai loro interessi, alle loro ideologie […] Dall’altra parte […] un magma plebeo più che popolare» (p. 55). L’autore ci invita a scoprire altri mondi, altre epoche, a sottrarci attraverso l’arte, la musica, la letteratura, alla dittatura del presente. Tali pratiche: «rendono etica, epica, estetica, onirica, creativa la disperazione» (p. 92). Ci portano di fronte all’eterno in un momento nel quale, oltre alle grandi narrazioni, è venuta meno la soteriologia scientista. Gli stessi astrofici, rileva Veneziani, stanno rivalutando la mistica. Tra essi Federico Faggin, figlio di Giuseppe, traduttore di Plotino, che candidamente ha ammesso: «Ne hanno capito più i mistici degli scienziati» (p. 77).

Alla base della disperazione positiva sta la concezione sferica del tempo, in cui tutto risorge e niente finisce davvero: «Ogni vita che viene riecheggia la vita che va. L’energia è eterno vivente, polline che si trasmette di fiore in fiore» (p. 115). Educare realmente implica porre gli uomini di fonte all’eterno, di cui identità, mito e tradizione sono i simulacri. Questo libro non poteva essere concluso che dalla Postilla per un bambino neonato. In essa leggiamo: «Lo spettacolo di una vita all’alba è assoluto. […] Il nulla che si è fatto essere» (p. 152). L’eterna fioritura di de Unamuno ci sovrasta.

Giovanni Sessa