Era andato a trovare i genitori per un’ultima volta. Il padre lo aveva rimproverato per quella sua nuova e malsana abitudine di fumare incessantemente, ma, a parte ciò, ai loro occhi egli era apparso più sereno e contento del solito. Qualche giorno dopo, in una mattinata post-autunnale del 1970, Mishima si sveglia molto presto e scrive un appunto, che deposita in bella vista sulla scrivania: “La vita umana è breve, ma vorrei vivere per sempre”. Poi abbandona il suo studio, e non vi farà mai più ritorno.

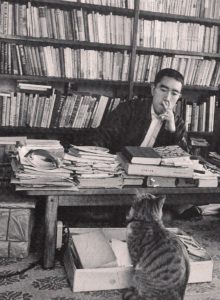

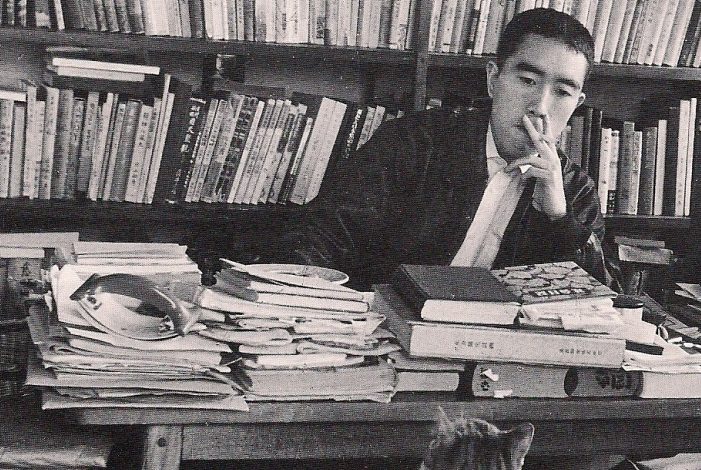

Yukio Mishima, che in giapponese significa “diavolo misterioso stregato dalla morte”, è in realtà lo pseudonimo di Kimitake Hiraoka, un nome che l’autore si era trovato a dover disconoscere, giacché il padre si rifiutava di accettare la sua attività di scrittore. Egli era piccolo di statura ma si manteneva costantemente in forma, forte dell’idea che essere fisicamente preparati non fosse meno importante dell’avere un intelletto elevato.

Un’uscita di scena pianificata nei dettagli e con sconcertante lucidità.

Fedele all’antico ritualismo del Sol Levante, raggiunta l’età di quarantacinque anni egli decide di porre fine alla sua esistenza per mezzo del suicidio della tradizione samuraica, il seppuku (più noto agli occidentali col termine harakiri), potendo altresì contare sulla complicità di alcuni fedeli discepoli appartenenti al suo esercito personale, il Tate no Kai (“Società dello Scudo”). Tuttavia, non un’organizzazione para-militare, bensì una milizia simbolica composta di circa novanta studenti e volta esclusivamente alla salvaguardia dello spirito tradizionale giapponese.

È il 25 Novembre 1970. Dopo aver occupato l’ufficio di Mashita, generale dell’esercito di autodifesa, lo scrittore si reca sulla balconata adiacente e, giunto ormai al culmine della sua disillusione per la modernità, può finalmente lanciarsi nel suo canto del cigno: una vana supplica sull’encomio dello spirito del Giappone e la condanna alla costituzione del 1947 (e assieme del trattato di San Francisco), che avevano subordinato all’occidentalizzazione, secondo lui, il sentimento nazionale del suo Paese e il rispetto per la figura dell’Imperatore. A udirlo, vieppiù disinteressati, un migliaio di uomini del reggimento di fanteria, oltreché alcuni esponenti dei media convocati precedentemente sul posto dallo stesso Mishima.

Circa un mese prima di siffatto evento, avvenuto, per l’appunto, in diretta TV – e più in là nel tempo osservato anche dall’occhio cinematografico, attraverso il film del 1985 di Paul Schrader, Mishima – Una Vita in Quattro Capitoli (e in anni molto recenti anche dal giapponese Koji Wakamatsuo nell’ottimo Mishima – 25/11 Il Giorno dell’Autodeterminazione) – egli dichiarava, seppur conscio di essere divenuto ormai da tempo un pilastro della letteratura nipponica, che “la narrazione è un mezzo impotente”. Alla fine, perché prevalgano i propri scopi, deve entrare in scena l’azione. “Anche se oggi posso non essere pienamente compreso, non importa,” aveva confidato alla moglie Yoko. “Il Giappone, alla fine, mi capirà, foss’anche tra cinquanta o cent’anni.” Nondimeno, il fatto che fosse un uomo sposato non aveva impedito che si speculasse su una sua presunta bisessualità che lo stesso avrebbe voluto lasciare emergere attraverso i capitoli che compongono il famoso Confessioni di Una Maschera. Più verosimilmente, prendendo per buone alcune sue dichiarazioni, egli soleva considerarsi una specie di “osservatore esterno” dell’universo omosessuale.

Nonostante il livore manifestato per la funzione della scrittura, da ultimo egli si era espresso con interminabile orgoglio per aver portato a compimento la sua narrazione conclusiva: “Per me, essere riuscito a terminare l’ultima parte de Il Mare della Fertilità (la tetralogia composta –

nell’ordine – dai volumi Neve di Primavera, Cavalli in Fuga, Il Tempio dell’Alba e Lo Specchio degli Inganni, N.d.r.) ha un’importanza pari a quella della fine del mondo,” scriveva il 18 Novembre 1970 in una lettera indirizzata al suo vecchio mentore Fumio Kiyomizu.

Il Racconto della Purezza.

Mishima non era solito nascondere il proprio sé nei suoi scritti, ma anzi, metteva a nudo tutta la sua anima, analizzando i suoi demoni interiori. Appare inoltre evidente, leggendolo, quanto egli fosse succube di una potente fascinazione per la morte, e in particolare per quella eroica. La sua sensibilità, senz’altro fuori dal comune, è una qualità certamente rintracciabile in quel suo metodo naturale, finemente dettagliato e psicologico, di descrivere l’interiorità e le gesta degli esseri umani, suffragati da una Sete d’Amore – per citare così uno dei suoi romanzi più emblematici – che non può e non deve sottrarsi alle conseguenze annesse alla purezza del percepire sentimenti. Purezza che è anche caratteristica dello splendore che compenetra le sue vicende, rese altresì impeccabili da una narrazione prepotentemente evocativa dei contesti, dei paesaggi, della natura e di tutto il suo sbocciare. Racconti raffinati e abbacinanti che si incuneano nella mente e che la nutrono con la saggezza di chi ha vissuto un’esistenza, seppur breve, votata all’esplorazione della conoscenza e della bellezza. Ed è proprio attraverso Mizoguchi, protagonista de Il Padiglione d’Oro, che Mishima ci lascia con un quesito di notevole riguardo: “A che cosa serve la bellezza?”

2 Comments